Тема

Стихотворение “Юному поэту” посвящено теме поэзии, поиска её места в жизни самого поэта и его читателей. Он считает, что поэт – особенная личность, которая отстранена от других людей, поэтому дает вымышленному юному поэту, собирательному образу всей творческой молодежи, советы, каким он должен быть и какую роль должен играть в мире: “Юноша бледный… ныне даю я тебе три завета…”

.

И, если в начале стихотворения мы представляем перед собой яркий образ – это “юноша бледный со взором горящим”

. Он молод, заинтересован, преисполнен силы и желания творить, и это заметно по его взгляду, то в конце стихотворения, получив наставления, он вдруг меняется: теперь он стоит перед нами “со взором смущённым”

.

Тропы и образы

Этот главный параллелизм («двойная любовь») раскрывается в столь же рационально построенной системе образов-символов, которые играют и переливаются, как «двойные» картинки: например, явные гиперболы (бесконечность милых глаз, беспредельность милого взора) тут же могут быть прочитаны и как «простое» поэтическое описание неба, «просто» отражённого в глазах любимой – в чём и состоит символизм данных образов. Точно так же дышать нам дано воздухом, «атмосферой», которая и есть небо, – но в символическом плане «жизнью я дышу, любя» (метафора) – и только любя, так как истинное постижение всего символического наполнения «небесных» образов-символов даётся лишь любовью. Прямая отсылка к Тютчеву дана не только в эпиграфе, но и в символическом образе лебедя, но и этот образ есть троп – сравнение с лебедем самого лирического героя, который, «как лебедь на волнах», гордо реет между «бездной» неба и «бездной» взора любимой. Наконец, очень важен финальный образ-символ «заброшенности» (утраченного рая): «Так, заброшены на землю…» Преодолеть заброшенность, вернуть утраченный рай и вернуться на свою метафизическую родину – на небо – человеку возможно опять-таки не иначе как при помощи любви: «…к небу всходим мы, любя…».

Анализ стихотворения Брюсова «Египетский раб»

В лирике В. Я. Брюсова можно встретить стихотворения, напоминающие другие его работы. Вот, например, сонет «Египетский раб». Это произведение по теме и композиции перекликается с более ранним сонетом «Ассаргадон» (1897 г.). Эти произведения объединены одним размером (шестистопный ямб), одной формой сонета и схожими художественными приёмами (в обоих случаях поэт использовал анафоры). Даже историческая эпоха, в которой разворачивается действие, по всей видимости, одна и та же («ревний мир»).

Однако сюжеты этих произведений диаметрально противоположны. Если в сонете «Ассаргадон» основным мотивом является самопрославление лирического героя – великого ассирийского царя, то главная тема «Египетского раба» – возвеличивание личности безымянного раба через творение его рук. Рассмотрим содержание этого сонета внимательнее.

Действие переносит нас далеко в прошлое на территорию Древнего Египта. Поэт даже указывает точное место, где разворачивается сюжет стихотворения. Бедный раб, главный герой произведения, трудится на строительстве пирамид у озера Мерида, то есть, речь, скорее всего, идёт о погребальном комплексе в Эль-Лахуне. Эти пирамиды, конечно, уступают в монументальности некрополю в Гизе, но и для его строительства потребовалось приложить немало труда.

Именно об этом и рассуждает лирический герой. Он сетует на свою горькую долю, используя уничижительные эпитеты «хлеба кус гнилой», «сгорбленной спиной», «жалкий раб». Эту формулу – «я жалкий раб царя», несчастный произносит дважды. С помощью этой анафоры автор подчёркивает его смиренное принятие такого положения вещей

Также стоит обратить внимание на сравнения, которые поэт вкладывает в уста персонажа. Герой уподобляет себя то утренней тени, то плесени, показывая, как недолог его век

Зато для плода своих трудов у раба находятся куда более возвышенные эпитеты. Он называет гробницу фараона «святая пирамида». Для него она – единственный способ обрести бессмертие, через неё о нём сохранится смутное упоминание в веках.

Думается, что образы в этом сонете, как и в стихотворении «Ассаргадон», являются метафорой личности и творчества самого Валерия Яковлевича. Если в произведении о царе раскрывалось самоощущение поэта, осмысление его роли в обществе в настоящее время, то «Египетский раб» – это, скорее, размышление о том, что созданию суждено пережить создателя. То есть, могут наступить времена, когда сотрутся и забудутся имена, но потомки всё равно будут восхищаться стихами, и тогда в своей лирике поэт будет жить вечно.

Рубрики стихотворения: Анализ стихотворений ✑ Короткие стихи ✑ Сонеты ✑

Сонеты

Биографические основы написания

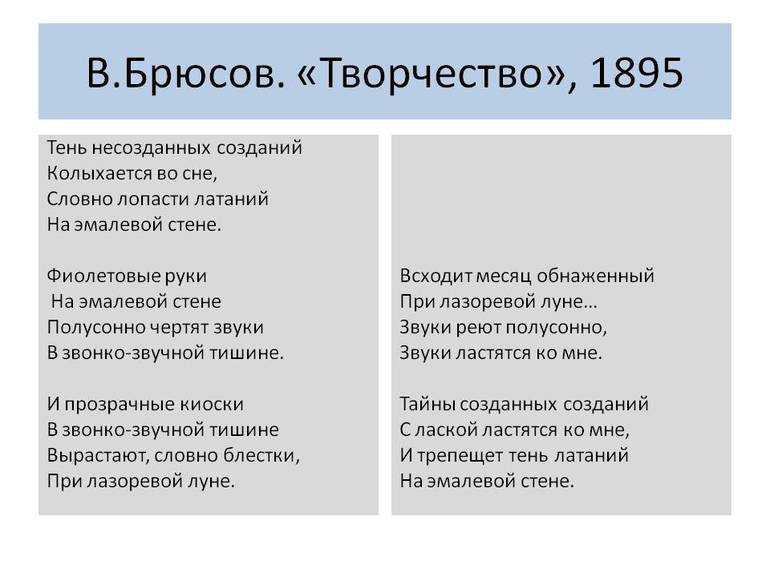

Произведение было создано 1 марта 1895 года и относится к раннему периоду творчества Брюсова. При чтении возникает ощущение, что стих очень сложен для восприятия и малопонятен, однако постепенно проникая в образную систему и открывая для себя мир символизма, начинаешь ощущать его тонкость, глубину и проникновенную прелесть.

Даже многим современникам Валерия Яковлевича казалось, что в структуре поэтического текста нет четкости и ясности

Но важно помнить, что символизм как литературное направление диктовал свои законы, поэтому метафоры сложны, многоплановы и предполагают сложную неоднозначную интерпретацию. Непонятным и алогичным видит Брюсов процесс творчества, который каждого поэта или художника перемещает в иное измерение, где царят непривычные законы.

Анализ образов

При подробном изучении текста в классе или дома важно провести оценку системы необычных образов, которые использует поэт. Лирический герой наполнен ожиданием, он осознает, что творческий процесс непостижим, именно в этом и смысл названия стихотворения

Поэт пытается раскрыть читателю тайны рождения поэтического текста, часто нелогичные, странные, пугающие. Композиционно можно выделить в произведении три части:

Вступительная (первая строфа, творец способен видеть и воспринимать то, что обычным людям недоступно).

Основная часть — описание вдохновения (строфы 2−4, творец, находящийся в этом состоянии, получает способность увидеть звук)

Брюсов не заостряет внимание на образе поэта, гораздо важнее для него показать особенности творческого восприятия, при котором автор получает уникальную способность передать настроение окружающего мира. Его талант позволяет окрасить бытовые реалии яркими красками, показать их перерождение, представить в новом свете

Так рождаются образы прозрачных киосков, фиолетовых рук, лазоревой луны.

Завершение (последняя строфа). Поэту удалось создать свое уникальное произведение, но особенность творчества в том, что только ему одному и удастся понять его полностью. Каждый читатель увидит в тексте что-то свое, поэтому не стоит удивляться тому, что стихотворение постепенно обрастет новым смыслом, который довольный собой художник даже не подразумевал.

Подробный анализ системы образов позволяет составить таблицу. В ней представлены наиболее значимые для понимания элементы художественной ткани стихотворения.

| Строфа / Значимые образы | Первая | Вторая | Третья | Четвертая |

| Несозданные создания, во сне, эмалевая стена | Руки, чертят звуки | Прозрачные киоски, лазоревая луна | Вся строфа (за исключением третьей строки) |

Тематика и проблематика

Изучение любого произведения следует проводить по плану, рассмотрев его тему и идею. Уже первая строка поэтического текста «Тень несозданных созданий» говорит, что перед читателем не совсем обычное стихотворение. Основатель и идейный лидер символизма обращается к теме творчества, пытается разобраться в том, что именно происходит в душе творца, когда он занимается созданием собственного произведения

При анализе «Творчества» Валерия Брюсова важно отметить, что поэт активно использует зрительные и слуховые образы.

Тема стиха — творческий процесс, сумбур и хаос, который проникает во внутренний мир поэта и заставляет его выплескивать на бумагу потрясающие по красоте строки. Основная мысль, идея текста в том, что творческий процесс сложен, непостижим, описать его простыми словами невозможно. Именно поэтому и используются многозначные метафоры: для каждого поэта вдохновение — это что-то свое.

Событийного ряда в тексте нет, но он не производит впечатление беспорядочного потока сознания. Это совокупность звуков, движений, цветов, образов, создающая в итоге течение творческого процесса, плавный темп которого неожиданно сменяется буйством и динамичностью.

Первый образ, который рисует Брюсов, — легкая тень, едва заметная глазу. Этот образ статичен и невесом. Однако уже во второй строке поэт вводит элемент динамики, используя глагол «колыхается». Но движение очень робкое, ведь происходит оно во сне.

Использованные тропы

Основная прелесть символизма состоит во многообразии средств выразительности. Брюсов использует несколько тропов:

- Сравнения: «словно лопасти латаний», «вырастают, словно блестки».

- Эпитеты: «фиолетовые руки», «эмалевая стена», «звонко-звучной тишине», «прозрачные киоски».

- Повторы создают ритмичность звучания, а также подчеркивают значимость образа, который периодически возвращается в сознание поэта.

- Олицетворения: «трепещет тень», «колыхается тень», «звуки ластятся».

Благодаря использованию ярких красок поэту удается создать запоминающиеся образы. Основная часть речи, которую он использует, — существительные, поэтому в произведении мало действия. Гораздо более интересны Брюсову художественные образы, которые возникают в сознании творца. За счет использования перекрестной рифмы создается мелодичность звучания.

Композиция

Композиция стихотворения построена по типу наставления. Оно состоит из трёх строф, содержащих заветы.

В первой части поэт даёт совет не думать о том, что происходит сейчас, а устремлять свои мысли в будущее: “не живи настоящим, только грядущее – область поэта”

. Это объясняется желанием символистов того времени отдалиться от ненавистной им действительности и уйти в мир прекрасный, более совершенный – мир поэзии.

Второй совет может смутить читателя, удивить его, ведь им поэт призывает любить только себя, не проявлять сочувствия к окружающим: “никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно”

. Но такая позиция тоже может быть оправдана направлением, к которому Брюсов относил себя, а также его личными качествами, которым был характерен некий эгоизм. Ещё стоит помнить о молодости поэта, времени, для которого свойственно самолюбование, дерзость, самоуверенность.

Третьим советом Валерий Яковлевич просит юношу быть преданным искусству – “только ему, безраздумно, бесцельно”

. Ничего не должно быть важнее поэзии в жизни поэта, считает Брюсов.

Краткий анализ

История создания – стихотворение появилось в 1896 году, Брюсов в это время – молодой поэт, полный энергии и желания творить.

Тема – назначение поэзии, роль её создателя в жизни, возвышенность деятельности поэтов, необходимость их отдаления от остальных людей.

Композиция – условно в стихотворении можно выделить три основные части – это три завета, или наставления, которые дает лирический герой молодому поэту, представляющему всё новое поколение поэтов.

Жанр – лирическое стихотворение.

Стихотворный размер – дактиль (трёхсложный размер с ударением на первый слог), используется женская рифма, точная и неточная, и перекрёстный способ рифмовки.

Метафоры – “со взором горящим”, “полюби беспредельно”.

Сравнения – “паду я бойцом побеждённым”.

Эпитеты – “беспредельно”, “безраздумно”, “бесцельно”.