Подробный анализ стихотворения Брюсова «Творчество»

Анализ стихотворения Брюсова лучше начать с кратких сведений о поэте, тем более что он – личность незаурядная.

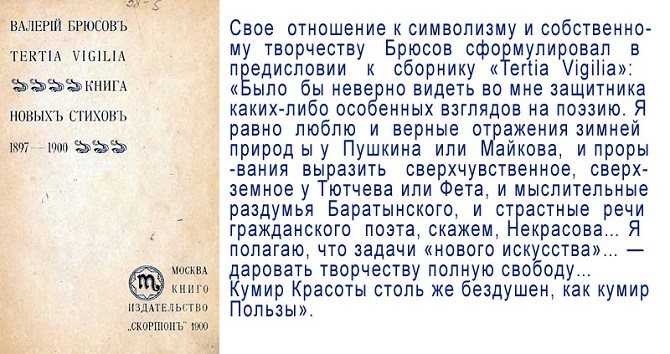

Валерий Брюсов ворвался в мир стихов в конце девятнадцатого столетия как представитель «молодой», новой поэзии (символизма), создаваемой им по примеру французов Верлена, Маларме и Рембо. Но не только символизм интересовал в то время молодого поэта. Как-то он озадачил публику своим эпатажным моностихом о бледных ногах, заявив тем самым о праве художника на не ограниченную творческую свободу.

На счастье ценителей поэзии, Брюсов не ограничился только экспериментами: он развивал свой поэтический талант, наполняя произведения историческими событиями и образами из собственной жизни. Зачастую героями своих стихов он делал сильных личностей, персонажей истории или мифов, находясь под влиянием философии Ницше. Появление все новых и новых сборников являлось иллюстрацией того, как росло и крепло поэтическое мастерство Брюсова.

Но свободу ценил поэт превыше всего. В его раннем стихотворении под названием «Творчество» конкретного героя нет, вернее, он – созерцатель. И его глазами читатель видит происходящее.

Но анализ стихотворения Брюсова «Творчество», как и всякого другого произведения, необходимо начать с указания дня и года его создания. Оно было написано первого марта 1895 года и вошло в сборник «молодых» стихов «Шедевры».

Анализ стихотворения Брюсова еще раз подтверждает основную мысль автора о том, что художник свободен в выборе темы, и ею может стать даже мистический процесс созидания.

О том, что произведение относится к символизму, говорит многое. Например, лексика, которую использует автор для изображения странных, необычных образов: лопасти латаний (растопыренные в виде пятерни листья), словно фиолетовые причудливые руки на стене эмалевой чертят не линии, а звуки, не нарушая при этом «звонко-звучной тишины».

Перед читателем предстает странный фантастический мир: возникают ниоткуда прозрачные беседки («киоски»), «несозданные» создания, блестящие в свете двух лун, вернее, лазоревой луны и «обнаженного» (без облаков) месяца. И весь этот процесс окутан тайнами и снами.

Анализ стихотворения Брюсова выявил использование таких выразительных средств, как цветопись и звукопись. В тексте будто бы присутствуют фиолетовый и лазоревый цвета, а эмалевая стена почему-то ассоциируется с белым, хотя, видимо, имелось в виду качество ее поверхности – гладкость. Сонорность часто повторяемых «л», «р», «м» и «н» призвана создать ощущение медленности, плавности движений, будто все происходит под водой. Музыка этого стихотворения завораживает!

Композиционно оно построено оригинально: последняя строка четверостишия становится второй в следующих четырех строках. Анализ стихотворения Брюсова показывает, что строки, повторяясь, сцепляются друг с другом, создавая сплошной поток фантастического сознания и чувств.

Брюсов стихотворение «Творчество» разворачивает медленно, как бы говоря, что ничто не создается сразу, никогда нельзя знать ничего наверняка. Образы зыбки, нечетки, они постепенно угадываются лирическим героем. Возможно, этот мучительный процесс исканий сути и называется «мукой творчества»?

Все стихотворения Брюсова, посвященные процессу творения, объединяет одна главная идея: творчество бесконечно и свободно, его нельзя постичь, оно боится ясности и громогласности. Как только иллюзорный образ оказывается на ярком свету под взором пытливого критика, он тот час же рассыпается, не давая никакой возможности пристально и внимательно его изучить. Такова его воздушная и хрупкая природа!

Вариант 2

Произведение относится к стихотворениям раннего творчества автора, написанным в жанре символизма, приверженцем которого являлся поэт.

Ключевой тематикой стихотворения являются авторские размышления об отношении человека к собственной жизни как в ее целостном восприятии, так и к ежедневным моментам и каждому мигу.

Повествование в стихотворении ведется от имени лирического героя, по утверждениям которого каждому человеку с рождения предоставляется божественный дар в виде жизненной судьбы, отличающейся необычайностью, удивительностью и невероятной ценностью.

В качестве средств художественной выразительности поэт применяет многочисленные эпитеты, метафоры, сравнения и олицетворения.

Содержание произведения раскрывает смысл жизненного существования человека, который необходимо ценить и дорожить им, несмотря на многочисленные возникающие проблемы, неудачи и невзгоды, поскольку сущность жизни состоит в ее мимолетности и быстротечности, отличающихся невероятной скоростью.

С точки зрения лирического героя, жизненные события состоят из разнообразных мельчайших и порой незначительных моментов, которые соединяясь в единое целое приобретают особую бесценную значимость, поэтому каждому человеку необходимо научиться ощущать радость и счастье предоставленной ему жизни, отдаваясь ей бездумно, эмоционально, любовно, до беспамятства. Поэт констатирует с грустью, что порой представители человечества не понимают ценность предоставленного им богом дара в виде жизни, безразлично и равнодушно относясь к ней.

В образе человеческой жизни лирический герой представляет чувственную, пламенную и эмоциональную бурю, включающую счастье, любовь, радость, в которые поэт советует бросаться, как в омут с головой, ощутив на собственном теле пламенный огненный жар.

На все протяжении повествования в стихотворении лирический герой призывает читателей обратить свой взгляд на каждый прожитый ими жизненный момент, наслаждаясь им в полной мере, ощущая его несравненный вкус, поскольку в каждом часе прожитой человеком жизни заложена несколько тысяч людских миль.

Поэт советует принимать собственное жизненное предназначение с уважением и достоинством, существуя в земном измерении ярко, полно и светло.

Все стихотворение пронизано жизненной энергией поэта, заставляющей читателя задуматься о собственном земном существовании, заключающемся в жажде жизненных моментов.

Анализ стихотворения День по плану

Инкогнито

Порой любовь проходит инкогнито,

В платье простом и немного старомодном.

Тогда ее не узнает никто.

С ней болтают небрежно и слишком свободно.

Это часто случается на весеннем бульваре, и

У знакомых в гостиной, и в фойе театральном;

Иногда она сидит в деловой канцелярии,

Как машинистка, пишет, улыбаясь печально.

Но у нее на теле, сквозь ткани незримый нам,

Пояс соблазнов, ею не забытый.

Не будем придирчивы к былым именам, —

Все же часто сидим мы пред лицом Афродиты.

А маленький мальчик, что в детской ревности

Поблизости вертится, это — проказливый Амор.

Колчан и лук у него за спиной, как

в древности;

Через стол он прицелится, опираясь

на мрамор.

Что мы почувствуем? Укол, ощутимый чуть,

В сердце. Подумаем: признак энкардита.

Не догадаемся, домой уходя, мы ничуть,

Что смеется у нас за спиной Афродита.

Но если ты сразу разгадаешь инкогнито,

По тайным признакам поймешь, где богиня,-

В праведном ужасе будь тверд, не дрогни, не то

Стрела отравленная есть у ее сына.

12 марта 1921 года

Подробный анализ стихотворения Брюсова «Творчество»

Анализ стихотворения Брюсова лучше начать с кратких сведений о поэте, тем более что он – личность незаурядная.

Валерий Брюсов ворвался в мир стихов в конце девятнадцатого столетия как представитель «молодой», новой поэзии (символизма), создаваемой им по примеру французов Верлена, Маларме и Рембо. Но не только символизм интересовал в то время молодого поэта. Как-то он озадачил публику своим эпатажным моностихом о бледных ногах, заявив тем самым о праве художника на не ограниченную творческую свободу.

На счастье ценителей поэзии, Брюсов не ограничился только экспериментами: он развивал свой поэтический талант, наполняя произведения историческими событиями и образами из собственной жизни. Зачастую героями своих стихов он делал сильных личностей, персонажей истории или мифов, находясь под влиянием философии Ницше. Появление все новых и новых сборников являлось иллюстрацией того, как росло и крепло поэтическое мастерство Брюсова.

Но свободу ценил поэт превыше всего. В его раннем стихотворении под названием «Творчество» конкретного героя нет, вернее, он – созерцатель. И его глазами читатель видит происходящее.

Но анализ стихотворения Брюсова «Творчество», как и всякого другого произведения, необходимо начать с указания дня и года его создания. Оно было написано первого марта 1895 года и вошло в сборник «молодых» стихов «Шедевры».

Анализ стихотворения Брюсова еще раз подтверждает основную мысль автора о том, что художник свободен в выборе темы, и ею может стать даже мистический процесс созидания.

О том, что произведение относится к символизму, говорит многое. Например, лексика, которую использует автор для изображения странных, необычных образов: лопасти латаний (растопыренные в виде пятерни листья), словно фиолетовые причудливые руки на стене эмалевой чертят не линии, а звуки, не нарушая при этом «звонко-звучной тишины».

Перед читателем предстает странный фантастический мир: возникают ниоткуда прозрачные беседки («киоски»), «несозданные» создания, блестящие в свете двух лун, вернее, лазоревой луны и «обнаженного» (без облаков) месяца. И весь этот процесс окутан тайнами и снами.

Анализ стихотворения Брюсова выявил использование таких выразительных средств, как цветопись и звукопись. В тексте будто бы присутствуют фиолетовый и лазоревый цвета, а эмалевая стена почему-то ассоциируется с белым, хотя, видимо, имелось в виду качество ее поверхности – гладкость. Сонорность часто повторяемых «л», «р», «м» и «н» призвана создать ощущение медленности, плавности движений, будто все происходит под водой. Музыка этого стихотворения завораживает!

Композиционно оно построено оригинально: последняя строка четверостишия становится второй в следующих четырех строках. Анализ стихотворения Брюсова показывает, что строки, повторяясь, сцепляются друг с другом, создавая сплошной поток фантастического сознания и чувств.

Брюсов стихотворение «Творчество» разворачивает медленно, как бы говоря, что ничто не создается сразу, никогда нельзя знать ничего наверняка. Образы зыбки, нечетки, они постепенно угадываются лирическим героем. Возможно, этот мучительный процесс исканий сути и называется «мукой творчества»?

Все стихотворения Брюсова, посвященные процессу творения, объединяет одна главная идея: творчество бесконечно и свободно, его нельзя постичь, оно боится ясности и громогласности. Как только иллюзорный образ оказывается на ярком свету под взором пытливого критика, он тот час же рассыпается, не давая никакой возможности пристально и внимательно его изучить. Такова его воздушная и хрупкая природа!

Анализ стихотворения Брюсова «Юному поэту»

В переломную эпоху начала 20 века, в период кризиса в общественно-политической, экономической жизни страны наступает и духовный кризис, происходит потеря нравственных ориентиров. Поэтому именно в это время предназначение поэта становится особенно важным.

Поэзия Серебряного века находится в поиске новых тем, образов, новых поэтических форм, но у нее есть главное – яркие, самобытные неповторимые личности самих поэтов. Одним из таких творцов является, бесспорно, Валерий Яковлевич Брюсов.

Его стихотворение «Юному поэту» было написано 15 июля 1896 года. Форма произведения понятна из названия, это посвящение. Сюжетно стихотворение представляет собой определенное напутствие. Лирический герой дает три завета начинающему поэту, которые тому необходимо соблюдать. Примечательно, что все эти советы переданы в форме повелительного наклонения. Так, мы можем понять, что это не просьба и даже, пожалуй, не совет. Это, скорее, требование, необходимость, без которой, по мнению лирического героя, настоящее искусство невозможно.

Очень интересно обращение в самом начале стихотворения. Лирический герой говорит: «Юноша бледный со взором горящим». Это романтический образ человека, который способен стать поэтом. Он бледен, будто изможден своими мыслями. Думаю, еще бледность подчеркивает его отрешенность от реального мира. Он как бы прозрачен, эфемерен. И лишь его горящий взор живет, он наполнен страстью, желанием сделать в этой жизни великое дело. Именно такого человека выбирает себе лирический герой в ученики. Именно и только в таком юноше он способен разглядеть возможность стать настоящим поэтом, творцом, созидателем. Герой видит в своем протеже возможность будущего величия, но для того, чтобы стать настоящим художником слова, необходимо соблюдать определенные правила. Хотя в устах лирического героя эти правила превращаются в заветы. Этим словом, думаю, подчеркивается священность поэта, поэтического искусства. Очень интересно, что эти «заветы» передают основу символистского искусства:

Первый прими: не живи настоящим,

Только грядущее — область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,

Сам же себя полюби беспредельно.

Третий храни: поклоняйся искусству,

Только ему, безраздумно, бесцельно.

Реальность не должна существовать для человека, мечтающего стать настоящим поэтом. Ведь смысл поэтического творчества – формировать будущее. Только грядущее имеет смысл, только ради него и нужно творить. Это одно из правил поэта-символиста. Второй завет заключается в том, чтобы «никому не сочувствовать». Сначала эта фраза кажется довольно странной, но стоит немного подумать, и все становится более ясным. Я думаю, смысл здесь заключается в том, что для поэта главным интересом должна стать сфера его собственных эмоций. Начало 20 века – переломное время с тяжелой политической ситуацией. Но поэт должен отбросить это, ему нельзя об этом задумываться, ведь все эти земные передряги – лишь временное. Ему же необходимо всегда думать о вечном. Для этого и необходимо полюбить себя беспредельно. Ведь только наполняя, насыщая свой внутренний мир, символист сможет творить. И главная тема его творчества – собственные душевные переживания, но никак не связанные с настоящим.

Как можно понять из третьего завета, только искусство вечно и значимо для символиста. Ему необходимо отдаться полностью, без остатка. Искусство – это религия и смысл жизни.

Стоит отметить тот факт, что в третьем четверостишии взор юноши, к которому обращено все стихотворение, меняется. Теперь лирический герой говорит про него: «Юноша бледный со взором смущенным!» Думаю, до этого обращения юноша горел желанием стать поэтом, но не задумывался, какой это тяжкий труд, сколько условий нужно выполнить, чтобы стать настоящим творцом. Эта ответственность смущает юношу, заставляет его задуматься, готов ли он к этому. Зато, если он отважится принять эти заветы, то может стать таким мастером, перед которым склониться лирический герой:

Если ты примешь моих три завета,

Молча паду я бойцом побежденным,

Зная, что в мире оставлю поэта.

В этих строках мы можем увидеть надежду лирического героя на то, что следующее поколение будет более совершенным, сможет выполнить эти три завета. Для него искусство – это вечная борьба, но он готов проиграть будущему поколению, если это пойдет на пользу творчеству.

Таким образом, это стихотворение очень лаконично и четко передает поэтическую программу символистов. К тому же это завещание потомков, призыв к ним. Лирический герой желает видеть в будущем поколении не просто достойных приемников, но творцов более совершенных, способных посвятить всю свою жизнь искусству.

Природа в стихах В.Я. Брюсова: анализ стихотворения «Облака»

Читать: Стихотворение В.Я. Брюсова «Облака»

(Иллюстрация: Геннадий Целищев)

Анализ стихотворения «Облака»

Запрокидывая голову к небу и глядя на белые облака, которые проплывают по синему простору, мы часто рассматриваем их и фантазируем о том, на что похоже то или иное облако, или задумываемся о чем-то своем, совершенно не относящемся к небесным сферам, но таком важном для нас. Вот только обычный человек подумает, отвлечется и забудет, а поэт мыслит иначе

Прекрасное стихотворение Валерия Яковлевича Брюсова «Облака» написано под впечатлением именно от такого момента, когда по ясному летнему небу проплывали белоснежные облачные громады.

Стихотворение написано в 1985 году, еще до увлечения В.Я. Брюсова символизмом, и является отличным образцом классической пейзажной лирики. Возможно, в стихотворении есть некоторое подражание Некрасову и Фету, лучшим мастерам стихотворного пейзажа, однако это не умаляет его достоинств, оно самодостаточно и содержательно. В стихотворении четыре строфы, в которых, прибегая к помощи хоря – двустопного стихотворного размера, автор рисует перед читателем картину так, как видит ее он сам.

«Белые ладьи», «дружная флотилия сказочных пловцов» — вот как он называет их, оживляя перед нашими глазами самое обычное природное явление. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы представить небо как синюю водную гладь, а облака как белоснежные корабли на ней. Они – корабли, они же и команда корабля, ведь мы узнаем, что «облака опять поставили паруса свои».

Используя такие средства выразительности, как олицетворения, метафоры и эпитеты, В.Я. Брюсов создает перед глазами читателя сказочную картину и увлекает его в это путешествие следом за собой. Однако при этом поэт не только созерцает, но и размышляет.

Лирический герой чувствует себя малой песчинкой перед огромным небом, в которое он вглядывается. Признает, что ему еще многое предстоит понять, много пережить, многому научиться, в том числе и наблюдению за окружающим миром. Он уже сделал первый шаг к этому, когда стал наблюдать за ходом облаков по небосклону.

В последней строфе автор делится своими предположениями и надеждами: ему хочется верить, что он не один под этим огромным небом, что сверху, с облаков, на него смотрит кто-нибудь, переживает о его судьбе, наблюдает за ним и не оставит его одного. Это не крик отчаяния, скорее просьба о помощи. Лирический герой не опускает руки, но ему хотелось бы, чтобы Бог и его ангелы, которые, в представлении простого человека, как раз и обитают за облаками, вмешались в его судьбу, направили его по верной дороге. Он не уверен, что получит ответ, но все-таки не теряет надежду, и верить ему помогает это прекрасное облачное небо. Не просто помогает, но даже вдохновляет на пейзажную лирику, прошедшую испытание временем.

Литературное направление и жанр

Стихотворение относится к жанру гражданской лирики. Оно стоит в одном ряду со стихотворениями с названиями-субстантиватами: «Близким», «К счастливым». Все они написаны на произошедшие политические события и поднимают актуальные для общества проблемы. «Довольным» – это злая сатира, пасквиль на политических оппонентов.

Стихотворение скорее аллегорично, чем символично, но его поэтика позволяет говорить о его принадлежности к направлению символизма. Во-первых, это высокая степень обобщений, направленных в нематериальные области: «Довольство ваше – радость стада». Во-вторых, слова стихотворения абстрактны, что характерно для поэзии символистов. Например, лирический герой возмущён полумерами, но совершенно избегает конкретики, описывая их с помощью природных явлений или особенностей древних цивилизаций.

klassreferat.ru

В поэзии Брюсова этих лет звучат грустные интонации, но их содержание становится теперь более жизненным, изображаемые картины утрачивают прежнюю условность. Поэт понимает, что, независимо от его настроения, жизнь течет по своим законам, и он в благоговении склоняется перед необозримой далью полей, куда он принес никому не нужную, «чуждую тоску». Вот он наблюдает картину летней грозы: «говор негромкого грома», «молнии резкий зигзаг», «неба тяжелые слезы» «и где-то солнца мелькнувшего луч» («Летняя гроза»). Вот перед ним путник: он вдыхает аромат «и мяты, и зреющей ржи», вокруг него «реют стрижи», он видит «убогость ‘соломенных крыш и полосы желтого хлеба» и слышит, как «за полем усатым, не сжатым, косами стучат косари» («По меже»). А вот проститутка: «в хмельном забвении» она выбросилась из окна прямо на головы «толпы деловой, нарядной, шумной», упала «с тяжким грохотом» — и «жадная» толпа застыла «вкруг бедного тела, в крови, в пыли» («Офелия»,). Все эти картины предстают перед нами, словно выхваченные из натуры. Особенно много реалистических мотивов в сборнике Брюсова «Семь цветов радуги». Стихотворение «Памятник», в отличие от его раннего произведения того же названия, уже не строится как антитеза пушкинскому,— наоборот, поэт предрекает, что «горячие страницы» его творений попадут и «на берег Иртыша», и «к преддверьям Индии», и «в шум и яркий сон столицы», и «в сады Украины», потому что он «за многих думал», «за всех знал муки страсти». Стихотворение этого же сборника «Сын земли» очень современно звучит и в наши дни. В нем воспеваются величие дерзания человека, мечтающего о встрече с обитателями других планет. В сборнике много пейзажной лирики сугубо реалистического характера. Поэт наслаждается сознанием своего единства с природой («Туман осенний»,), хочет постичь смысл извечного обновления жизни («Сухие листья»). Характерно, что «ура-патриотические» стихотворения Брюсова военных лет несут на себе следы некоей заштампованности; их образная система шаблонизирована, на что указывал Маяковский в статье «Поэты на фугасах». В изображении же повседневного военного быта Брюсов мастерски использует живую разговорную речь. Как и многие представители русской интеллигенции, Брюсов в скором времени понял свою ошибку. Его стихотворение «За что?» (95) проникнуто предчувствием грядущей расплаты с зачинателями империалистической бойни. Этот же мотив звучит в стихотворении «Тридцатый месяц», написанном в феврале 1917 года.

Рекомендуем посмотреть:

- Значение сновидений в романе «Огненный Ангел»

- Сочинение по роману «Огненный Ангел»

- Роман Брюсова «Огненный Ангел»

- Рупрехт — характеристика литературного героя

- Анализ стихотворения Брюсова «Конь Блед» (Брюсов В.Я.)

- Анализ стихотворения Брюсова “Грядущие гунны” (Брюсов В.Я.)

- Символистическая система соответствий у Брюсова

- Смысл современной поэзии

- Брюсов — родоначальник символизма

- Лирический герой Брюсова

Ангел благого молчания

Молитва

Ангел благого молчания,

Властно уста загради

В час, когда силой страдания

Сердце трепещет в груди!

Ангел благого молчания,

Радостным быть помоги

В час, когда шум ликования

К небу возносят враги!

Ангел благого молчания,

Гордость в душе оживи

В час, когда пламя желания

Быстро струится в крови!

Ангел благого молчания,

Смолкнуть устам повели

В час, когда льнет обаяние

Вечно любимой земли!

Ангел благого молчания,

Душу себе покори

В час, когда брезжит сияние

Долгожеланной зари!

В тихих глубинах сознания

Светят святые огни!

Ангел благого молчания,

Душу от слов охрани!

7 мая 1908 года

*****

Образ лирического героя в творчестве Брюсова

Творчество Брюсова многогранно и разнообразно. На протяжении большей части своей жизни его творчество наполнял символизм. Поэтому в его произведениях присутствовали размышления о человеческой душе, красоте внутреннего мира и раскрытие душевных тайн и переживаний.

Все лирические герои его стихотворений отличаются ясностью ума, глубокомыслием, преданностью к своему истинному предназначению. Являясь героями символистами, они в отличие от других людей, способны отречься от земных проблем и беспокойств, вознестись к прекрасному и открыть

для себя новый мир. Все перечисленные качества, привлекали Брюсова, поэтому он с щедростью одаривал ими своих литературных героев. Но стоит помнить, что все его герои были одиноки. Они не способны подчиняться другим людям, их больше льстит власть.

Также его герои не способны на самопожертвования, может поэтому они и остаются одинокими.

Блок, Андрей Белый и Сергей Соловьев.

А возможно люди вообще откажутся от символизма и прильнут к другому литературному течению, что впрочем и случилось на самом деле.

Брюсов был одним из первых поэтов, который ощутил кризис символизма. Уже последующие его сборники отличались своей неоднозначностью и неординарностью. Его творчество стало носить новый характер, вместе с эти и изменились его лирические герои.

Они уже не были похожи на героев символистов, их начали волновать реальные вещи, вроде труда и революционного катаклизма.

При анализе особенностей лирических героев Брюсова стоит помнить, что каждый автор воплощал в своем произведении свои собственные мысли и чувства. Его лирические герои это его собственные двойники. Которые копируют его мысли и суждения.

На протяжении всего творчестве поэта они меняются. Вначале это были мечтательные личности, которые ценили свой собственный мир и даже возвышали его над мрачной и грустной реальностью. Они не кому не подчинялись, из-за чего и оставались одинокими.

Уже в более позднем творчестве Брюсова мы видим совершенно других людей, они изменили свои приоритеты, впрочем как и сам поэт. Поэтому его лирические герои больше стали походить на обычных людей, с обычными проблемами и заботами. Они перестали быть равнодушными к проблемам окружающих.

Его позднее творчество, как отмечал Блок, проникнуто реальностью и уже не будет строиться на беспочвенных суждениях и мечтаниях. Поэзию Брюсова помнят и любят по всей России, возможно она полюбилась из-за отличительного характера его литературных героев.

Анализ стихотворения Фета “Я потрясен, когда кругом”

В последние годы жизни Афанасий Фет все реже и реже обращался к пейзажной лирике. На смену легким и изысканным стихам пришли философские рассуждения о смысле бытия, в которых автор пытался найти ответ на вопрос, зачем же он живет. Действительно, Фет достиг своей заветной цели, вернув себе не только утраченное состояние, но и дворянский титул. Тем не менее, очень скоро роскошь перестала радовать стареющего поэта, который понял, что в жизни существуют более важные и незыблемые вещи, не имеющие ничего общего с материальным достатком. Подробнее…

Анализ стихотворения Брюсова лучше начать с кратких сведений о поэте, тем более что он – личность незаурядная.

На счастье ценителей поэзии, Брюсов не ограничился только экспериментами: он развивал свой поэтический талант, наполняя произведения историческими событиями и образами из собственной жизни. Зачастую героями своих стихов он делал сильных личностей, персонажей истории или мифов, находясь под влиянием философии Ницше. Появление все новых и новых сборников являлось иллюстрацией того, как росло и крепло поэтическое мастерство Брюсова.

Анализ стихотворения Брюсова еще раз подтверждает основную мысль автора о том, что художник свободен в выборе темы, и ею может стать даже мистический процесс созидания.

Композиционно оно построено оригинально: последняя строка четверостишия становится второй в следующих четырех строках. Анализ стихотворения Брюсова показывает, что строки, повторяясь, сцепляются друг с другом, создавая сплошной поток фантастического сознания и чувств.

Все стихотворения Брюсова, посвященные процессу творения, объединяет одна главная идея: творчество бесконечно и свободно, его нельзя постичь, оно боится ясности и громогласности. Как только иллюзорный образ оказывается на ярком свету под взором пытливого критика, он тот час же рассыпается, не давая никакой возможности пристально и внимательно его изучить. Такова его воздушная и хрупкая природа!

Стоит отметить, что Брюсов восхищался этим зрелищем и был готов часами наблюдать за ним. Кроме того, поэт отмечает, что он не одинок в своем увлечении, что сотни, а может и тысячи людей, также увлеченно наблюдают за неторопливым движением облаков. Также Брюсов отмечает, что такое движение облаков не бессмысленно, каждое облако играет определенную роль в жизни человека.

Мы, наблюдая и восхищаясь бегом облаков, смело можем предположить, что там возможна другая жизнь, что другие существа также наблюдают за нами, как мы за ними. Кроме того, Валерий Брюсов придерживался мнения, что в мире, кроме человека, существуют высшие силы, которые помогают нам, уберегая от хаоса и волнений. То есть, автор признавал то, что человек не является высшим творением матушки-природы. Именно поэтому он призывал нас к наблюдению и изучению прочих природных явлений.

Также Валерий Брюсов задумывается над темой одиночества и беспомощности простого человека. Поэт мечтает и верит в то, что существуют высшие силы, которые непременно вмешаются в его жизнь и подскажут правильную дорогу. Брюсов понимает, что реализовать задуманное, скорее всего, не в силах, поэтому и обращается к всевышнему, не зная, откликнется ли он. Тем не менее, эта вера придает уверенность в своих силах.

плавно, без усилия, В даль без береговВышла дружная флотилия Сказочных пловцов.И, пленяясь теми сферами, Смотрим мы с полей,Как скользят рядами серыми Кили кораблей.Hо и нас ведь должен с палубы Видит кто-нибудь,Чье желанье сознавало бы Этот водный путь!ВОПРОСЫ:1)СТИХОТВОРНЫЙ РАЗМЕР2)НАСТРОЕНИЕ3)МЕТАФОРА-?ЭПИТЕТ-?И ТД.

Пока есть небо

Пока есть небо, будь доволен!

Пока есть море, счастлив будь!

Пока простор полей раздолен,

Мир славить песней не забудь!

Пока есть горы, те, что к небу

Возносят пик над пеньем струй,

Восторга высшего не требуй

И радость жизни торжествуй!

В лазури облака белеют

Иль туча тёмная плывёт;

И зыби то челнок лелеют,

То клонят мощный пакетбот;

И небеса по серым скатам

То золотом зари горят,

То блещут пурпурным закатом

И лёд вершинный багрянят;

Под ветром зыблемые нивы

Бессчётных отсветов полны,

И знают дивные отливы

Снега под отблеском луны.

Везде — торжественно и чудно,

Везде — сиянья красоты,

Весной стоцветно-изумрудной,

Зимой — в раздольях пустоты;

Как в поле, в городе мятежном

Всё те же краски без числа

Струятся с высоты, что нежным

Лучом ласкает купола;

А вечером ещё чудесней

Даль улиц, в блеске фонарей,

Всё — зовы грёз, всё — зовы к песне:

Лишь видеть и мечтать — умей.

Октябрь 1917 года

*****

Тропы и образы

Стихотворение строится на контрастах. То, что довольными воспринимается как благо, вызывает у них поздравления и гордые слова, лирический герой воспринимает как унижения, которые многократно усиливаются от того, что потомки оценят манифест негативно (так оно и произошло). Лирическому герою стыдно и страшно «пред ликом будущих веков» (метафора исторического переосмысления событий).

Во второй строфе довольство тех, кто радостно принял якобы демократические изменения, сравнивается с радостью стада, которое не просто пасётся на богатом лугу, а радуется даже клочку травы. Конечно, клочок травы – символ тех частичных мер, которые удовлетворили довольных. Лирический герой осуждает тех людей, которые думают только о материальном, о сытости. Но он говорит не о бедных, которые удовлетворяются хлебом насущным. Он пренебрежительно называет потребляемые довольными блага жвачкой (метафора), а их состояние удовлетворённости сытостью. То есть Брюсов говорит о политических изменениях как о материальных выгодах.

Третья, центральная строфа – пример двух типов силы, которые не удовлетворяются полумерой. Во-первых, это грозная власть (эпитет) восточного тирана Ассаргадона, которым лирический герой восхищается, называя его прекрасным. Во-вторых, это океан народной страсти (метафора), который способен разрушить утлый трон (эпитет) в щепы. Последний образ – метонимия, где трон обозначает самодержавие, монархию и вообще единоличную власть.

Четвёртая строфа противопоставлена третьей и начинается союзом но. Каждая следующая строчка начинается частицей не. Таким образом, четвёртая строфа представляет собой полное отрицание третьей, что достригается конструкцией синтаксического параллелизма не.., а… Море противопоставлено глухому каналу (эпитет), молния — серому полдню (эпитет), агора – общему залу. Последнее противопоставление означает, что древнегреческая площадь агора, где свободные граждане могли высказывать свою точку зрения, а остальные приходили их послушать, так же похожа на общий зал на вокзале, где собрались случайные люди, как настоящая демократическая конституция на принятую в 1905 г.

В последней строфе лирический герой обращается к оппонентам довольных, которых он называет детьми пламенного дня (метафора). Это тот самый океан народной страсти, который лирический герой призывает смертным шквалом и смерчем (сравнения) крушить жизнь. Себя лирический герой тоже считает частью жизни, которая будет сокрушена. Он готов к такой участи. Мотив гибели в народном восстании появляется во многих гражданских стихотворениях Брюсова этого периода.

Тропы и образы

Этот главный параллелизм («двойная любовь») раскрывается в столь же рационально построенной системе образов-символов, которые играют и переливаются, как «двойные» картинки: например, явные гиперболы (бесконечность милых глаз, беспредельность милого взора) тут же могут быть прочитаны и как «простое» поэтическое описание неба, «просто» отражённого в глазах любимой – в чём и состоит символизм данных образов. Точно так же дышать нам дано воздухом, «атмосферой», которая и есть небо, – но в символическом плане «жизнью я дышу, любя» (метафора) – и только любя, так как истинное постижение всего символического наполнения «небесных» образов-символов даётся лишь любовью. Прямая отсылка к Тютчеву дана не только в эпиграфе, но и в символическом образе лебедя, но и этот образ есть троп – сравнение с лебедем самого лирического героя, который, «как лебедь на волнах», гордо реет между «бездной» неба и «бездной» взора любимой. Наконец, очень важен финальный образ-символ «заброшенности» (утраченного рая): «Так, заброшены на землю…» Преодолеть заброшенность, вернуть утраченный рай и вернуться на свою метафизическую родину – на небо – человеку возможно опять-таки не иначе как при помощи любви: «…к небу всходим мы, любя…».

Биографические основы написания

Произведение было создано 1 марта 1895 года и относится к раннему периоду творчества Брюсова. При чтении возникает ощущение, что стих очень сложен для восприятия и малопонятен, однако постепенно проникая в образную систему и открывая для себя мир символизма, начинаешь ощущать его тонкость, глубину и проникновенную прелесть.

Даже многим современникам Валерия Яковлевича казалось, что в структуре поэтического текста нет четкости и ясности

Но важно помнить, что символизм как литературное направление диктовал свои законы, поэтому метафоры сложны, многоплановы и предполагают сложную неоднозначную интерпретацию. Непонятным и алогичным видит Брюсов процесс творчества, который каждого поэта или художника перемещает в иное измерение, где царят непривычные законы.