Идея

Развенчание куртуазных идеалов было актуально ещё в эпоху классицизма. Романтизм имеет совершенно другое представление о любви, не терпит угнетения личности и самодурства правителей, поэтому такой сюжет был весьма привлекателен для В.А. Жуковского и других поэтов. Идея подвига ради любви здесь преподносится совершенно иным образом. Делорж не способен бескорыстно, как в рыцарском кодексе, питать платоническое чувство к Кунигунде и терпеть все её капризы. Инцидент в «Перчатке» рассматривается с позиций романтизма. Для героя есть риск ради любви, а есть ублажение взбалмошной дамы, которая даже человеческую жизнь ни во что не ставит. Кунигунда осталась поверженной и опозоренной в глазах света – для неё трудно придумать более жестокое наказание.

Анализ стихотворения Гумилёва

Анастасия Ремизова Ученик (58) 6 лет назад

Лирическии герои знает «веселые сказки таинственных стран про черную деву, про страсть молодого вождя», но они вызывают у собеседницы лишь слезы, так как «слишком долго» жила она в реальном мире, слишком мало фантазировала, воображала и поэтому не в состоянии поверить в «веселые сказки таинственных стран».

Каково настроение стихотворения?

(оно грустное, почти тревожное)

Кто ведет повествование?

Каким вы представляете его себе?

Он романтичен, одновременно реален, только опечален грустным взглядом на мир своей возлюбленной. Как счастлива может быть девушка, рядом с которой такой удивительный друг!

Он нежный, терпеливый, мудрый. Любимая для него – ребенок, нуждающийся в утешении и поддержке, поэтому нужна СКАЗКА… про ЖИРАФА… про черную деву…И он рассказывает, как будто рисует яркими красками плавный и величавый бег грациозного животного, по красоте сравнимого с мерцающей лунной дорожкой на широкой глади озера. Критика считала, что в “Пути конквистадоров” много поэтических штампов. Однако за самыми разными влияниями — западных эстетов и русских символистов — различим собственный авторский голос. Уже в этой первой книге появляется постоянный лирический герой Гумилёва — завоеватель, странник, мудрец, солдат, который доверчиво и радостно познаёт мир. Этот герой противостоит и современности с её будничностью, и герою декадентских стихов.

Эту книжку радостно встретил Иннокентий Анненский (“…мой закат холодно дымный / С отрадой смотрит на зарю”). Брюсов, чьё влияние на начинающего поэта было несомненно, хотя и отметил в своей рецензии “перепевы и подражания, далеко не всегда удачные”, написал автору ободряющее письмо.

Мелодия стихотворения сродни спокойствию и грациозности жирафа. Звуки неестественно протяжны, мелодичны, дополняют сказочное описание, придают повествованию оттенок волшебства. В ритмическом плане Гумилёв использует пятистопный амфибрахий, рифмуя строки при помощи мужской рифмы (с ударением на последнем слоге). Это в сочетании со звонкими согласными позволяет автору более красочно описать изысканный мир африканской сказки.

Гумилёв, чтобы передать настроение своего стихотворения использует выразительные средства: красочные эпитеты («чудесного», «мраморный», «тропический», «стройные»), сравнения («вдали он подобен цветным парусам корабля//И бег его плавен, как радостный птичий полёт»), метафоры («вдыхала тяжёлый туман», » и шкуру его украшает волшебный узор»). Также автор использует кольцевую композицию – он начинает и заканчивает стихотворение одними и теми же словами:

Обращаясь к загадочной женщине, о которой мы можем судить лишь с позиции автора, лирический герой ведёт диалог с читателем, одним из слушателей его экзотической сказки. Женщина, погружённая в свои заботы, грустная, ни во что не хочет верить, — чем не читатель? Читая то или иное стихотворение, мы волей-неволей выражаем своё мнение по поводу произведения, в той или иной мере критикуем его, не всегда соглашаемся с мнением поэта, а порой и вовсе не понимаем его. Николай Гумилёв даёт читателю возможность наблюдать за диалогом поэта и читателя (слушателя его стихов) со стороны.

В 1906 году он совершил первое путешествие, по тем временам довольно обыкновенное, — в Париж, где учился в Сорбонне, затем – Италия, древние, гор- дые города-государства. Потом последовали Греция, Швеция, Норвегия и, нако- нец, его любимая Африка.

Лексика стихотворения (нормативное и окказиональное словоупотребление;. В своем стихотворении автор использует прием антитезы, но не конкретный, а подразумеваемый. Человек, глаз которого привык к русскому пейзажу, рисует так зримо картину экзотической страны. Рассказ идет об «изысканном жирафе». Жираф является воплощением прекрасной реальности. Гумилев использует яркие эпитеты, чтобы подчеркнуть необычность африканского пейзажа: изысканный жираф, грациозная стройность, волшебный узор, мраморный грот, таинственные страны, немыслимые травы. Также используется сравнение: «Вдали о

сам по смыслу распредели

Никита Осолодкин

Знаток (475) 6 лет назад

Анализ стихотворения Песня последней встречи Ахматовой

Анна Ахматова – профессиональный лирик, отличающийся своей краткостью и при этом огромными эмоциями. Самый первый из ее многочисленных сборников появился на свет в 1912 году, весной. Тиражом сборник не был велик – экземпляры не превышали численностью отметку в 300 штук, но даже это сделало Анну знаменитой. Критики тут же размещали её в ряды великих и выдающихся гениев России.

Первую строфу поэтесса основала на антитезе (контрасте). Героиня противоречит свои действия и свои мысли, чувства. От сюда пошла знаменитая строка про перчатку. Произошло что-то неисправимое, непоправимое, поскольку даже несколько знакомых ступенек кажутся бесконечной преградой и нет связи с внешним миром. Разрыв мыслей, душевного состояния от реальных действий воплощается в контрасте иллюзии и реальности. Любимый человек покинул Анну, но она любит его и верит, что он рядом, но это иллюзия. К сожалению, его нужно вычеркнуть из жизни, сердца.

Печали и грусти подыгрывает природа. Анна выбирает смерть как единственный выход от нестерпимой грусти, а может даже боли по любимому, ушедшему в мир иной. Похоже, что героиня признаёт, что судьба жёсткая ко всему. Нежные слова о том, что Анна умрёт с милым вместе, обращаются не к человеку, как многие могли подумать, а к шёпоту осени. Прощально взглянув на дом тёмный, равнодушно относясь к жёлтым огням в окошках, она осознаёт, что разрыв невозвратим, что она остаётся одна…

Гениальности этого лирика нет предела. Стихотворение Ахматова построила так, чтобы безысходное и безнадёжные настроения передавались фонетически, то есть через звук «у», которой часто встречается в стихотворении. А этот звук, между прочим, созвучный со словами «умираю», «умру», и т.д. Ещё все глаголы только в прошедшем времени, будто всё прошло, всё кончено…

Анне характерны певучие стихотворения, что также придаёт окраску печали, грусти.

Ещё молодая Анна Ахматова, заявившись в лирики, проявила популярную лирическую тему своеобразно, отличаясь от всех. Она лишь описала короткий путь героини, которая потеряла любимого ей человека и лишь вышла из дома, где он и она недавно любили друг друга, не наблюдая часов. А ситуация всё-таки драматичная. В этом и заключается гениальность А. Ахматовой, делая каждого почитавшего немножко грустным, тоскливым.

Кратко по плану, тема и идеи

Направление

Эпоха романтизма пробуждает интерес не только к народному творчеству, но и к разработке бытующих исторических зарисовок и легенд. Так в 1797 Шиллер создаёт балладу «Ныряльщик», которая основывается на легенде о Николаусе Пеше, сицилийском ныряльщике. Немного позднее он пишет «Перчатку», которая, по мнению Гёте, является «удачной параллелью и антитезой» «Ныряльщику». В.А. Жуковский перевёл на русский язык обе этих баллады, «Ныряльщик» в его интерпретации получил название «Кубок».

Баллада «Перчатка» занимает особое место в русской литературе. Кроме Жуковского её переводили М. Загорский, Н. Девите, но особенного внимания заслуживает переложение М.Ю. Лермонтова. В его варианте гораздо острее представлен конфликт, не опускается имя роковой красавицы и ярче выписаны характеры героев.

Волшебная скрипка

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,

Не проси об этом счастье, отравляющем миры,

Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,

Что такое темный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,

У того исчез навеки безмятежный свет очей,

Духи ада любят слушать эти царственные звуки,

Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,

Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,

И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,

И когда пылает запад и когда горит восток.

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,

И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, —

Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленьи

В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.

Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело,

В очи глянет запоздалый, но властительный испуг.

И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело,

И невеста зарыдает, и задумается друг.

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!

Но я вижу — ты смеешься, эти взоры — два луча.

На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ

И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

2 декабря 1907 года

*****

Озеро Чад

На таинственном озере Чад

Посреди вековых баобабов

Вырезные фелуки стремят

На заре величавых арабов.

По лесистым его берегам

И в горах, у зеленых подножий,

Поклоняются страшным богам

Девы-жрицы с эбеновой кожей.

Я была женой могучего вождя,

Дочерью властительного Чада,

Я одна во время зимнего дождя

Совершала таинство обряда.

Говорили — на сто миль вокруг

Женщин не было меня светлее,

Я браслетов не снимала с рук.

И янтарь всегда висел на шее.

Белый воин был так строен,

Губы красны, взор спокоен,

Он был истинным вождем;

И открылась в сердце дверца,

А когда нам шепчет сердце,

Мы не боремся, не ждем.

Он сказал мне, что едва ли

И во Франции видали

Обольстительней меня,

И как только день растает,

Для двоих он оседлает

Берберийского коня.

Муж мой гнался с верным луком,

Пробегал лесные чащи,

Перепрыгивал овраги,

Плыл по сумрачным озерам

И достался смертным мукам;

Видел только день палящий

Труп свирепого бродяги,

Труп покрытого позором.

А на быстром и сильном верблюде,

Утопая в ласкающей груде

Шкур звериных и шелковых тканей,

Уносилась я птицей на север,

Я ломала мой редкостный веер,

Упиваясь восторгом заране.

Раздвигала я гибкие складки

У моей разноцветной палатки

И, смеясь, наклонялась в оконце,

Я смотрела, как прыгает солнце

В голубых глазах европейца.

А теперь, как мертвая смоковница,

У которой листья облетели,

Я ненужно-скучная любовница,

Словно вещь, я брошена в Марселе.

Чтоб питаться жалкими отбросами,

Чтобы жить, вечернею порою

Я пляшу пред пьяными матросами,

И они, Смеясь, владеют мною.

Робкий ум мой обессилен бедами,

Взор мой с каждым часом угасает…

Умереть? Но там, в полях неведомых,

Там мой муж, он ждет и не прощает.

Декабрь 1907 года

*****

История создания

Баллада Шиллера «Перчатка» в переводе Жуковского была издана в России в 1831 году. Хотя ее сюжет может показаться банальным, но подобно многим произведениям Шиллера, он наполнен особым драматизмом. В нем показывается унижение себялюбивой красавицы, вздумавшей играть с искренними чувствами благородного рыцаря.

В этом рассказе описывается действительный случай, который произошел в XVI веке при дворе короля Франциска I. Хотя рыцарские времена давно остались в прошлом, тема баллады остается актуальной и интересной для читателя. Баллада схожа с сочинениями Шекспира, верным последователем которого был Шиллер. Ее сюжет может показаться ничем не примечательным, но автор заставляет задуматься над ситуацией и увидеть ее глубинный смысл.

Другие произведения

За свою жизнь Ахматова написала немало стихотворений и многие из них наполнены сокровенными переживаниями. В ее работах может встретиться тема разлуки, утраты чувств, завершения любви. Поэтессе удавалось всегда отображать всю гамму чувств.

Например, в стихотворении «Песенка» Анна Андреевна делится своими переживаниями. Героиня полет лебеду, поет о любви и в моменты беды только голос любимого может спасти ее. В работе «Гость» можно увидеть таинственного незнакомца, который пришел в гости к женщине

Ему важно добиться ее расположения и он даже готов гореть за это в аду

В стихотворении «Двадцать первое. Ночь. Понедельник» поэтесса рассказывает о людях, которые поверили в выдумку о любви, но в последней строчке она признается — ей открылась тайна и с тех пор поэтесса словно стала больной.

Стихотворения Ахматовой являются классикой серебряного века. Анна Андреевна поднимала разные темы и затрагивала проблемы любви, войны, природы. Немало ее работ были посвящены отношению к Родине.

Размер и рифмовка

Стихотворение написано дольником, что максимально приближает речь к разговорной. Рифмовка перекрёстная, женская рифма чередуется с мужской.

В чём сила поэтического слова? На мой взгляд, она заключается в том, что произведения поэтов способны влиять на настроение людей. Именно такую проблему силы поэтического слова рассмотрел Виктор Петрович Астафьев.

В приведённом для анализа тексте рассказывается не только о русской деревне, но и о знаменитом поэте Сергее Александровиче Есенине. Рассказчик делится с читателем своим отношением к нему: «Я часто чувствую его таким близким и родным, что и разговариваю с ним во сне, называю братом, младшим братом, грустным братом, и всё утешаю, утешаю его…» Почему же он стал близким и родным для людей? Потому что его стихотворения проникнуты такими чувствами и эмоциями, которые испытывает каждый русский человек.

В данном тексте напевные произведения вызывают тревогу и грусть о России

Виктор Петрович Астафьев заостряет внимание на том, что душа поэта всегда будет открыта для народа, так как она навечно остаётся в его стихотворениях. Это является основной мыслью текста, которая содержится в предложении №33: «Лишь душа его светлая витает над Россией и тревожит, тревожит нас вечной грустью»

Я считаю, что авторская позиция сформулирована в предложении №29:»Он мучается за всех людей, за всякую живую тварь недоступной нам всевышней мукой, которую мы часто слышим в себе и потому льнём, тянемся к слову рязанского парня, чтоб ещё и ещё раз отозвалась, разбередила нашу душу его боль, его всесветная тоска». Автор утверждает, что поэтическое слово способно пробудить в человеке различные чувства, заставить задуматься о самом главном. Стихотворения Сергея Александровича Есенина наполняют деревенского человека грустью и горьким восторгом.

Я полностью согласна с мнением Виктора Петровича Астафьева. Ведь любое лирическое произведение может вызвать совершенно различные эмоции. В свою очередь сила поэтического слова оказывает влияние на жизнь и творчество людей.

Мы убеждаемся в этом, читая стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Смерть поэта», посвящённое Сергею Александровичу Пушкину. Автор восхищается даром великого поэта, обвиняет жестокого убийцу гения, сочувствует его печальной судьбе. После прочтения произведения мы понимаем, что творчество Александра Сергеевича Пушкина повлияло на становление Михаила Юрьевича Лермонтова как поэта. Следовательно, сила поэтического слова влияет на творческую деятельность людей.

Ещё одним примером служит стихотворение Константина Бальмонта «К Лермонтову», наполненное уважением и восхищением к известному поэту. Автор любит Михаила Юрьевича Лермонтова за тоску, за страстный пыл. Он сравнивает гения с громом за открытое презрение к бездушным людям. Сила поэтического слова повлияла на творчество Константина Бальмонта.

Таким образом, стихотворения могут менять настроение, оказывать влияние на взгляды и убеждения, поэтому сила поэтического слова имеет огромное значение в жизни людей.

Много слов на земле. Есть дневные слова —

В них весеннего неба сквозит синева.

Есть ночные слова, о которых мы днем

Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.

Есть слова — словно раны, слова — словно суд,-

С ними в плен не сдаются и в плен не берут.

Словом можно убить, словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать, и предать, и купить,

Слово можно в разящий свинец перелить.

Но слова всем словам в языке нашем есть:Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь

.

Повторять их не смею на каждом шагу,-

Как знамена в чехле, их в душе берегу.

Кто их часто твердит — я не верю тому,

Позабудет о них он в огне и дыму.

Он не вспомнит о них на горящем мосту,

Их забудет иной на высоком посту.

Тот, кто хочет нажиться на гордых словах,

Оскорбляет героев бесчисленный прах,

Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых,

Не твердя этих слов, умирали за них.

Пусть разменной монетой не служат они,-

Золотым эталоном их в сердце храни!

И не делай их слугами в мелком быту —

Береги изначальную их чистоту.

Когда радость — как буря, иль горе — как ночь,

Только эти слова тебе могут помочь!

Сравнение переводов

Михаил Юрьевич Лермонтов также сделал перевод баллады Шиллера «Перчатка» (по-украински «Рукавичка»). Его произведение отличает собственное видение событий, отличное от Жуковского. Если внимательно зачитать оба перевода, то можно понять, в чем состоят основные различия:

- Героиня Жуковского холодна и лицемерна. Она не любит своего поклонника, что позволяет объяснить ее поведение. Рыцарь ведет себя сдержанно и с достоинством. Лермонтовская Кунигунда — просто юная кокетка, не блещущая умом, а рыцарь горяч и порывист, он напоминает самого поэта. Герои Жуковского кажутся старше, чем у Лермонтова.

- В стихотворении Жуковского герой действует внешне выдержанно и спокойно, хотя внутри кипит от негодования. Он бросает даме перчатку в лицо, как на дуэли, отвергая «привет ее очей». Лермонтовский рыцарь охвачен обидой и отчаянием, «досады жестокой пылая в огне». Он глубоко обижен поведением своей дамы.

- Оба переводчика значительно сократили сцену выхода зверей, описанную в оригинале Шиллера. У Жуковского даже имеет место снижение опасности задачи, стоящей перед рыцарем: животные спокойны, в них отсутствует агрессия. У Лермонтова вместо четырех зверей в сцене участвуют два. Перевод первого автора повествователен, перевод второго лиричен. Для создания соответствующего настроения он использует такие средства, как эпитеты, сравнения и рифмы.

- Лермонтов переносит основной акцент своего стихотворения на разговор рыцаря и его возлюбленной. Падение перчатки выделяется в отдельный стих, что позволяет подчеркнуть главный конфликт произведения. Его Кунигунда откровенно испытывает своего поклонника, для нее он лишь один из многих. У Жуковского отношения между главными героями более близкие. Дама обращается к юноше на «ты» и называет «рыцарем верным». Но она безразлична к Делоржу и лишь проверяет свою власть над ним.

Главные герои и их характеристика

Сравнение перевода «Перчатки» Жуковского с интерпретацией Лермонтова позволяет более глубоко понять характеры главных героев. К примеру, если персонаж Жуковского только бросает перчатку со словами «Не требую награды», то у Лермонтова уязвленный рыцарь «тотчас» покидает самовлюбленную Кунигунду.

- Жуковский даёт точную характеристику жестокой красавице: она «с лицемерной// И колкою улыбкою глядит» на своего обожателя. Кунигунда смеётся над его любовью, для неё она лишь удовлетворение самооценки.

- Делорж – рыцарь чести и достоинства, он не допустит отношения к его сердцу, будто к игрушке. Он открыто выражает своё чувство и совершает, пожалуй, самый мудрый и достойный поступок, в рамках этики романтизма. Подняв перчатку, он не роняет своё достоинство: рыцарь совершает своего рода подвиг! Гордо вернув перчатку владелице, он даёт ей понять, что больше не намерен позволять ей играть с его чувствами.

Анализ 2

Многие люди пренебрегают словом и ценностью слова, они более ценят дела, поведение. Тем не менее, трудно спорить со значимостью слова в этом мире, с высокой ценностью нужных слов. Особенно, если мы говорим об определенным образом записанных словах, которые могут формировать какую-то концепцию, учение, либо о словах, сказанных в нужной ситуации.

Тем более, для поэта слово является профессиональным инструментом, который определяет специфику работы. Конечно, поэт также обращается с мыслью и интуициями, но итогом становится слово, выражаемое в какой-либо форме, какой бы не была предшествующая работа, поэт пишет стихи. Подобные мысли и вообще значение слова Гумилев описывает в стихотворении Слово, которое было создано в 1921 году.

Сначала Гумилев рассматривает времена расцвета слова, когда оно обладало не просто магической, но фундаментальной властью над миром. Оно могло повелевать природой, могло давать возможность управлять мирами и целыми странами. Таким образом, грамотное владение словом позволяло получить власть и могущество, но и существенную ответственность.

Гумилев рассматривает использование чисел как альтернативы: «оттенки смысла умное число передает». Речь идет о возможности выражать некоторые простые чувства и мысли с использованием чисел. Такое отношение как бы подчеркивает священность слова, даже у седого патриарха, который «тростью на песке чертил число», когда нужно было выражать нечто простое.

Как известно из Писания, Господь, по сути, и является словом, но, как говорит Гумилев, люди об этом просто забыли и как бы опошлили слова. Теперь они теряют собственную цену и люди пользуются словом бездумно, хотя подобное отношение не является разумным. Автор Слова немного возмущается по этому поводу и видит собственную задачу (то есть задачу поэта) в том чтобы возрождать величие слова и делать его снова могущественным.

Сделаем слово снова великим – такова «политическая» программа Гумилева. Тем не менее, есть ли перспективы у этой программы – большой вопрос. Ведь завершается стихотворении на печальном «дурно пахнут мертвые слова», то есть слова, утратившие собственный истинный смысл и силу.

По сути, люди отошли от Господа. Они забыли Его, забыли Слово и в этом вина только людского пренебрежения и безответственности. Поэтому они обречены прозябать в собственном зловонии, и может ли поэт сделать нечто ценное из этих обесцененных слов?

Анализ стихотворения Слово по плану

История создания

В основе сюжета баллады лежит исторический факт. Правивший во Франции король Франциск I любил увеселять своих подданных кровавыми развлечениями. В один из таких вечеров придворная дама Кунигунда, славившаяся красотой и жестоким сердцем, роняет перчатку на арену с дикими животными, дабы испытать своего верного рыцаря Делоржа. Этот анекдот в конце 18 века привлек Шиллера.

Переводами баллад немецких поэтов В.А. Жуковский занимался в зрелый период своего творчества, в частности, данная баллада впервые была опубликовала в 1831 году. Текст Жуковского максимально приближен к оригиналу, хотя имеет композиционные и ритмические различия, а В.К. Кюхельбекер считал эту интерпретацию «образцовым переводом», что в полной мере доказывает анализ стихотворения «Перчатка».

«Память» Н.Гумилев

«Память» Николай Гумилев

Только змеи сбрасывают кожи, Чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши Жизнь ведешь, как под уздцы коня, Ты расскажешь мне о тех, что раньше В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок, Полюбивший только сумрак рощ, Лист опавший, колдовской ребенок, Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака — Вот кого он взял себе в друзья, Память, память, ты не сыщешь знака, Не уверишь мир, что то был я.

И второй… Любил он ветер с юга, В каждом шуме слышал звоны лир, Говорил, что жизнь — его подруга, Коврик под его ногами — мир.

Он совсем не нравится мне, это Он хотел стать богом и царем, Он повесил вывеску поэта Над дверьми в мой молчаливый дом.

Я люблю избранника свободы, Мореплавателя и стрелка, Ах, ему так звонко пели воды И завидовали облака.

Высока была его палатка, Мулы были резвы и сильны, Как вино, впивал он воздух сладкий Белому неведомой страны.

Память, ты слабее год от году, Тот ли это или кто другой Променял веселую свободу На священный долгожданный бой.

Знал он муки голода и жажды, Сон тревожный, бесконечный путь, Но святой Георгий тронул дважды Пулею не тронутую грудь.

Я — угрюмый и упрямый зодчий Храма, восстающего во мгле, Я возревновал о славе Отчей, Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо Вплоть до дня, когда взойдут, ясны, Стены Нового Иерусалима На полях моей родной страны.

И тогда повеет ветер странный — И прольется с неба страшный свет, Это Млечный Путь расцвел нежданно Садом ослепительных планет.

Предо мной предстанет, мне неведом, Путник, скрыв лицо; но все пойму, Видя льва, стремящегося следом, И орла, летящего к нему.

Крикну я… но разве кто поможет, Чтоб моя душа не умерла? Только змеи сбрасывают кожи, Мы меняем души, не тела.

Анализ стихотворения Гумилева «Память»

Как и многие поэты, Николай Гумилев обладал неким даром предвидения. В своих стихах он не только сумел предсказать собственную смерть, но даже указал, что будет расстрелян. Произведения, ставши впоследствии откровениями, характерны для последнего этапа творчества этого поэта. Среди них – стихотворение «Память», написанное в 1921 году, за несколько месяцев до ареста и расстрела.

Анализируя свою недолгую, но полную событий жизнь, автор отмечает, что ему бы хотелось быть похожим на змею, которая время от времени сбрасывает кожу, чтобы обновить свое тело. Однако человеку этого не дано, и поэт с сожалением констатирует: «Мы меняет души, не тела». По мнению Гумилева, в его бренной оболочке за годы жизни побывало несколько различных людей. Первым из них был угрюмый и некрасивый ребенок, который любил лишь «сумрак рощ», а его лучшими друзьями были «дерево да рыжая собака». Сейчас поэту с трудом верится в то, что когда-то в детстве он мечтал об уединении и умел останавливать дождь лишь силой собственной мысли. Этому странному ребенку уступил место бесшабашный искатель приключений, обожающий путешествия и словно бы бросающий каждый день вызов собственной судьбе. «Любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звоны лир», — так характеризует себя молодого поэт. Однако при этом Гумилев признается, что таким он себе совершенно не нравится, и для этого есть очень веские основания. Бросая вызов всему миру, молодой поэт «хотел стать богом и царем». Он завидовал Всевышнему, так как не обладал его силой, властью и талантами. При этом обратной стороной характера автора по-прежнему оставались стремление к одиночеству и желание постичь то, чего не дано знать простым смертным.

«Я – угрюмый и упрямый зодчий», — отмечает поэт, признаваясь, что слишком поздно в его телесной оболочке нашел пристанище тот, кем он является на самом деле. Предчувствуя свою скорую гибель, поэт не лукавит пред собой, честно признаваясь, что он – самый обычный человек, которому страшно и горько видеть все то, что происходит с его родиной

. Он верить, что когда-нибудь поднимутся «стены Нового Иерусалима на полях моей родной страны», Гумилев имеет ввиду возрождение духовности, которая была утрачена еще задолго до революции. Люди перестали бояться того, что во все века называлось Божьим судом, и который на пороге смерти так страшит поэта. Он чувствует, что его дни сочтены, и времени на покаяние осталось слишком мало. Однако не знает, как это делается, и не верит в то, что может быть спасен. «Но разве кто поможет, чтоб душа моя не умерла?», — вопрошает поэт и не находит ответа на этот простой вопрос из-за собственного неверия.

Направление

Эпоха романтизма пробуждает интерес не только к народному творчеству, но и к разработке бытующих исторических зарисовок и легенд. Так в 1797 Шиллер создаёт балладу «Ныряльщик», которая основывается на легенде о Николаусе Пеше, сицилийском ныряльщике. Немного позднее он пишет «Перчатку», которая, по мнению Гёте, является «удачной параллелью и антитезой» «Ныряльщику». В.А. Жуковский перевёл на русский язык обе этих баллады, «Ныряльщик» в его интерпретации получил название «Кубок».

Баллада «Перчатка» занимает особое место в русской литературе. Кроме Жуковского её переводили М. Загорский, Н. Девите, но особенного внимания заслуживает переложение М.Ю. Лермонтова. В его варианте гораздо острее представлен конфликт, не опускается имя роковой красавицы и ярче выписаны характеры героев.

Анализ стихотворения Гумилева Слово

Элегию «Слово» Гумилёв издал в 1919 г в Петрограде. А напечатали его в 1921 г. в сборнике «Огненный столп». Являясь стихотворцем, Н. Гумилев хорошо понимал, какой мощной энергией обладает обычное слово. Душевная тонкость к словесному разговору между людьми стихотворец высказал в собственной элегии «Слово».

В бывшие деньки, когда общество еще всего-навсего было сотворено Всевышним, «Солнце одергивали словом. Словом сносили города». Весомый и ценный шаг в совершенствовании рода людского, когда люди могли слушать один одного. Люди понапрасну не разбрасывались словами, зная что слова материализуются. Тех кто умел пользоваться словами, приравнивали к высочайшим созданиям.

В обыкновенной же жизни люди формулировали собственные думы и эмоции цифрами, «потому что все цвета толку разумное количество передает»

В том числе и «патриарх седой», который смог подчинить себе целый мир, с предосторожностью относился к обычным словам, полагая, что применять их по мелочам — недопустимое великолепие. Потому в том числе и он, «не решаясь приступать к звучанию, палкой на песке чертил число»

Истолковывая эту осторожную связь к словам, Гумилев упоминает Евангелие и замечает, что это было отписано человеческому роду творцами мира. Конкретно в духовных сборниках «сказано, что Слово — Бог». Но, учитывая мнение творца, с годами люди просто про все это позабыли. И в результате этого изложено от обычного и простого орудия получения данного сведения, оно лишилось той мощи и великолепия, в свою пору было даровано. Гумилев скорбит в следствии того, что пришли деньки, когда словами невозможно затормозить кровавую битву или вынудить звездные небеса жаться «в страхе к луне». Как стихотворец он лицезрит собственную цель в том, чтоб возобновить бывшее великолепие и мощь слов. Впрочем создатель разумеет, что, в том числе и располагает грандиозным даром, одной личности это выработать не под властно.

Так как неоценимой емкостью для сохранения слов считается сам народ. Но, ломая себя извне, он не исключительно истребляет силу слов, но и обесценивает их. В результате «как пчелы в улье опустелом, плохо благоухают мертвые слова», что уже никому не потребуются и вовсе не готовы поменять данный мир к гораздо наилучшему, поправляя те промахи, что делает народ. Слова были тем инструментом, посредством которого вполне возможно было созидать дива, которых так не достаточно любому из нас.

“Перчатка” в переводе Жуковского

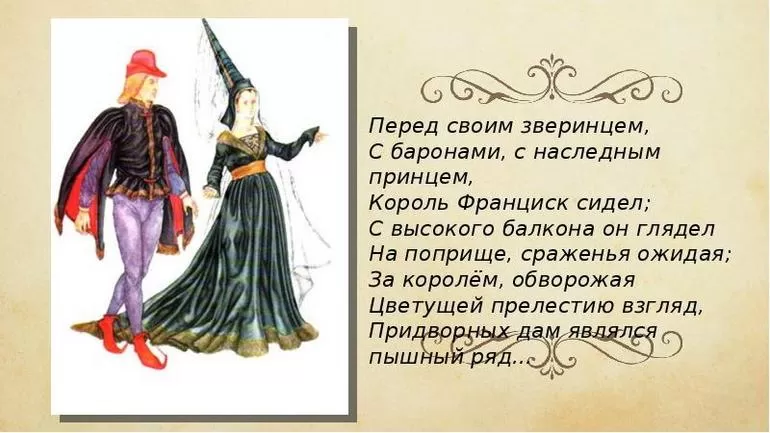

Повесть (кстати, весьма поучительна) Перед своим зверинцем, С баронами, с наследным принцем, Король Франциск сидел; С высокого балкона он глядел На поприще, сраженья ожидая; За королем, обворожая Цветущей прелестию взгляд, Придворных дам являлся пышный ряд.

Король дал знак рукою — Со стуком растворилась дверь, И грозный зверь С огромной головою, Косматый лев Выходит; Кругом глаза угрюмо водит; И вот, все оглядев, Наморщил лоб с осанкой горделивой, Пошевелил густою гривой, И потянулся, и зевнул, И лег. Король опять рукой махнул — Затвор железной двери грянул, И смелый тигр из-за решетки прянул; Но видит льва, робеет и ревет, Себя хвостом по ребрам бьет, И крадется, косяся взглядом, И лижет морду языком, И, обошедши льва кругом,

Рычит и с ним ложится рядом. И в третий раз король махнул рукой — Два барса дружною четой В один прыжок над тигром очутились; Но он удар им тяжкой лапой дал, А лев с рыканьем встал… Они смирились, Оскалив зубы, отошли, И зарычали, и легли.

И гости ждут, чтоб битва началася. Вдруг женская с балкона сорвалася Перчатка… все глядят за ней… Она упала меж зверей. Тогда на рыцаря Делоржа с лицемерной И колкою улыбкою глядит Его красавица и говорит: «Когда меня, мой рыцарь верный, Ты любишь так, как говоришь, Ты мне перчатку возвратишь».

Делорж, не отвечав ни слова, К зверям идет, Перчатку смело он берет И возвращается к собранью снова.

У рыцарей и дам при дерзости такой От страха сердце помутилось; А витязь молодой, Как будто ничего с ним не случилось, Спокойно всходит на балкон; Рукоплесканьем встречен он; Его приветствуют красавицыны взгляды… Но, холодно приняв привет ее очей, В лицо перчатку ей Он бросил и сказал: «Не требую награды».

1831

Для сравнения предлагаю ознакомиться с более ранним переводом Лермонтова.