Что такое поэзия

Если говорить образно, то это, по-моему, голос вечности. Если же вернуться к языку смыслов и понятий — а порою, на нем изъясняться и легче, и доходчивей, — то поэзия есть, прежде всего, художественное словесное творчество.

Понятия сотворение и творчество — смысловые синонимы поэзии, в переводе с греческого. А само художественное поэтическое творчество — есть особая, стихотворная организация речи, привнесение в нее дополнительного измерения, которое потребностями обыденного нашего языка вовсе не измеряется.

Проза и поэзия — две стороны одной попытки: оживить, я бы сказала, некую иррациональную сущность. Но, по сравнению с основательной и раздумчивой прозой, поэзия — неуловимый мотылек. Хрупкий, ускользающий и — существующий во всей своей красе лишь в свободном полете.

Неверная трактовка

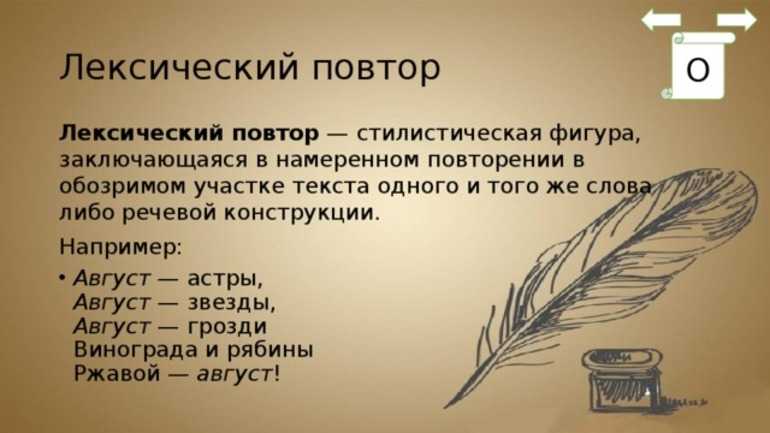

Если повтор не оправдан, не выполняет никакой функции, он относится к ошибкам. В таком случае его нужно избегать, заменив часть слов местоимением либо синонимом. Автор может использовать повторение специально. Если прием ошибочный, он объясняется не стремлением подчеркнуть мысль, а невнимательностью и небольшим словарным запасом. Лексический повтор в литературе (ЛП) может быть связан с риторическими причинами, которые обычно не связаны с выразительностью стихотворения, поэмы, романа.

Ошибочный и неоправданный повтор может называться в русском языке тавтологией. Смысл определения следующий: слов или словосочетание встречается больше одного раза в пределах 1−2 предложений, строк. Фигура речи изучается в 9 классе

Её часто применяют в художественной литературе для явного подчёркивания нужной части предложения (начало, середина, конец), чтобы читатель обратил на это своё внимание

На звукописи (вариация ЛП в художественной речи с целью усиления выразительности согласных и гласных звуков) таким способом акцентируется внимание слушателя. В грамматике форма слова даёт представление о его значении в разрезе

Существительное изменяется из-за падежа, лица и числа. На практике слово приобретает новый образ при помощи суффиксов, окончаний.

Виды лирики, характеристики

Разделение лирики на виды обусловлено тематикой произведения, которые могут сочетать черты двух или нескольких тем.

Сегодня разделяют следующие виды лирики:

- Философская. Философские раздумья в сочетании с чувствами и переживаниями встречаются в элегиях Гете, Шиллера, Пушкина, Лермонтова. Сюда же можно отнести и антологические эпиграммы, в частности, стихотворение Пушкина, адресованное Гнедичу («Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи…»).

- Религиозная. Один из самых древнейших видов лирики, который затрагивает религиозные мотивы. Таковы древнегреческая песнь арвальских братьев и песни жрецов салиев, библейские Псалмы царя Давида и Песнь Песней, ода «Бог» Державина.

- Гражданская. Основная тема – патриотизм, Родина, гражданский долг. Яркими произведениями такого вида являются «К Чаадаеву» Пушкина, «Полночь в Москве» Мандельштама, «Размышление у парадного подъезда» Некрасова, «Читатели газет» Цветаевой.

- Любовная. Центральная тема любовной лирики – романтизм и любовь во всех ее проявлениях (счастливая, несчастная, прошедшая, зарождающаяся и так далее). К этому виду относятся стихотворения «Когда я был любим…» Жуковского, «Здравствуй! Легкий шелест слышишь…» Ахматовой, «Тебя я хочу, мое счастье…» Бальмонта.

- О природе. Здесь поэт описывает чувства, вызываемые природой. Например, стихотворение «Еще земли печален вид…» Тютчева.

Пеония сегодня

С точки зрения сегодняшней политической географии Пеония располагается почти полностью на территории сегодняшней республики Северная Македония, захватывая небольшую полосу на севере собственно Македонии и небольшую территорию в юго-западном углу Болгарии. Образование на этой территории в послевоенные годы государства с названием Македония до недавнего времени вызывало геополитические трения. Английский археолог Н. Хаммонд, касаясь возникшей проблемы с именем нового государства на северной границе Греции, без обиняков заявлял, что сегодняшние жители этого государства, славяне и албанцы, не говорящие на греческом языке, к древним македонянам отношения не имеют и что территория этого государства с точки зрения античной истории и географии также не имеет отношения к ранней Македонии. В своей книге «Кем были македоняне?» Хаммонд пишет: «Если югославам непременно хотелось носить древнее имя, им стоило назвать это государство Пеония, или, скорее, Южная Словения».

Силлабическая система стихосложения

Силлабическая система – организация стиха, основанная на постоянстве стоящего ударения. Присуща языкам с фиксированным и постоянным ударением (французский, чешский, польский, итальянский).

В силлабической системе возможны акцентные константы, т.е постоянные ударения в конце стиха или перед цезурой.

Постоянные ударения перед цезурой возникают тогда, когда эта пауза возможна – цезура появляется только в многосложных стихах. Классический польский тринадцатисложник имел цезуру после седьмого слога и делил ее на две части – семь и шесть слогов. Французский двенадцатисложник (александрийский стих) цезура стоит после шестого слога, деля стих пополам.

Расположение ударных слогов в силлабической системе существенной роли не играют.

История создания

Автограф к стихотворению «Поэту», имевшего подзаголовок «Сонет», был датирован 7-м июля 1830 года. Изначально его текст отличался от ныне существующего варианта. В своём окончательном виде оно появилось в печати в декабре 1830 года в журнале «Северные цветы», что позволяет сделать вывод о доработке произведения автором в период «болдинской осени» (с 4 сентября по 5 ноября 1830 года).

В этот период Пушкин сталкивается с непониманием собственных творческих замыслов широкой публикой. Разгромные рецензии Ф. Булгарина в журнале «Северная пчела» вызывают злость и досаду поэта.

Пушкин тратит немало душевных сил на эту полемику, отвечает Булгарину едкими эпиграммами, но, осознав, что для свободы творчества необходимо абстрагироваться от мелких нападок, создаёт программное стихотворение о самодостаточности художника.

Древняя рукопись

ЛП в виде рефрена использовался у труверов в рукописях, а с XIII века — в песнях. В значительной степени его рассматривали древние писатели в качестве излюбленного приёма. Чаще он встречается в работах, написанных на латинском языке, и у поэтов, проживающих в регионе между Рейном и Лаурой.

У трубадуров рефрены наблюдаются редко. Чтобы ознакомиться с примерами, можно прочитать кантиг (португальская или испанская одноголосная песня) о друге «Трубадуры Пиренейского полуострова». Минимальный рефрен состоит из одного слова, а максимальный — из 5 стихотворений. До 31% от всего объёма кантига приходится на рефрен.

Сохранились кантиги о любви, написанные иберийскими авторами. В произведениях от провансальских трубадуров рефрен не встречается. В XIII—XIV вв. еках поэты использовали разные формы поэзии, тесно связанные с танцем. Структура исполнения песен находились между куплетом и рекуррентным рефреном. Основная разновидность поэзии — рондо (повтор рифмы в нужном порядке).

На практике в такой песне варьируется длина и число стихов, рефрен и куплетов. Понятие встречается и во французской виреле, итальянской балладе. Виды рефрен различаются с учётом того, одинаковый стих вставляется между строфами либо нет. Первый вариант называется «песня с рефренами», а второй — песня с различными рефренами.

Само понятие ЛП часто используется в старших классах на уроках русского языка. В заданиях ЕГЭ ученикам необходимо продемонстрировать свои практические навыки, связанные с текущим вопросом.

Назначение поэта и поэзии

Эту тему социум обсуждал и обсуждает постоянно, доводя смысл этого самого назначения, порой, до абсурда. И абсурд этот заключается в том, что поэтический голос вечности постоянно пытаются превратить в эдакий рупор современности. А еще — определить его роль и место среди людей, наделить этот рупор разного рода воспитательно-просветительскими функциями и поставить на службу просвещенному человечеству…

В то время как никаких таких функций и задач у настоящего поэтического слова нет и быть не может. Идет оно — из души. И, в чем я абсолютно убеждена — душа поэта, в данном случае, выступает просто проводником особого рода и вида энергий, закодированных в простых человеческих, берущих за душу словах.

Сюжет

Сюжет развивается из наблюдения за предметом – кинжалом, добытым на Кавказе. Автор любуется старинным оружием, гадает о том, какой была его участь, в чьих руках он побывал.

Первая часть стихотворения представляет собой подробное описание отделки кинжала, его истории и назначения.

Во второй части автор обращается к поэту. Он не имеет в виду конкретного литератора, и говорит, скорее, о самом себе, своих современниках – всех тех, на кого выпала эта миссия после смерти Пушкина.

Лермонтов пытается разбудить в поэте желание действовать, творить высокие образцы искусства, не прислушиваясь к мелочным требованиям житейских обстоятельств. Он называет поэта-современника «осмеянным пророком» и спрашивает, намерен ли он проснуться от временного забытья.

Жанровое своеобразие

Произведение написано в жанре лирики — одном из наиболее любимых направлений автора. Повествование идет от лица писателя, он рассказывает об особенностях творцов. По мнению Пушкина, талантливого человека часто не замечают в обществе, но до того мгновения, пока к нему не прикоснется рука Аполлона. Погрузившись в мир муз, он начинает изменяться. Его мир трансформируется.

Произведение можно разделить на несколько частей. Человек в обычном мире находится до тех пор, пока к нему не прикоснется «божественный глагол». Затем писатель переходит в творческий мир, в царство искусств и волшебной музыки.

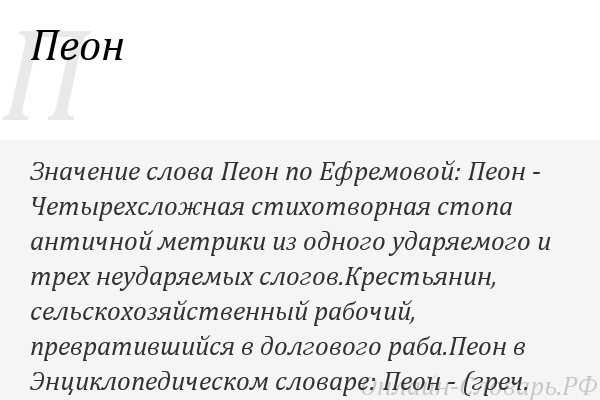

Определение слова «Пеон» по БСЭ:

Пеон — или пеан (греч. paiṓ.n, paian), в античном стихосложении стопа, состоящая из одного долгого и трёх кратких слогов. имела 4 вида (-&cup.&cup.&cup., &cup.-&cup.&cup., &cup.&cup.- &cup., &cup.&cup.&cup.-), употреблялась обычно как замена равных по длительности стоп бакхия (&cup.- -) и кретика (-&cup.-. см. Метрическое стихосложение). В тоническом стихосложении термин «П.» иногда применяется для обозначения пары стоп ямба или хорея с пропуском ударения на одной из них. примеры: «Убив на поединке друга…» (пеон 2-й), «До двадцати шести годов…» (пеон 4-й) и т.п. Были попытки писать по-русски «чистыми» П., систематически пропуская метрические ударения через каждую стопу (например, у С. Городецкого), но такие стихи мало отличаются от обычных ямбов и хореев. Пеон — род растений семейства лютиковых. то же, что Пион.

Коротко об истории жанра

Родиной сонета считается Италия. Первый из известных сонетов был написан в XIII веке нотариусом, жившим при дворе короля Сицилии. Форма получила распространение, в том числе, благодаря поэтам “сладостного стиля” (Гвидо Кавальканти, Гвидо Гвиницелли и др.). Но расползлась по Европе как жанр с выраженными композиционными особенностями благодаря двум авторам: Данте Алигьери и, в большей степени, Франческо Петрарке, чья “Книга песен” является одним из непревзойденных образцов владения твердой формой. К сонету прибегали многие писатели Эпохи Возрождения и следующих эпох (Боккаччо, Сервантес, Монтень, Ронсар, Лопе де Вега, Камоэнс), но вторая кульминация жизни сонета проявилась в Шекспировском воплощении (его наследие помимо пьес и поэм включает в себя 154 стихотворения). Именно поэтому современный широкий читатель, несмотря на многочисленные поэтические опыты авторов более позднего времени, связывает форму сонета, прежде всего, с именами Петрарки и Шекспира.

Пеония сегодня

С точки зрения сегодняшней политической географии Пеония располагается почти полностью на территории сегодняшней республики Северная Македония, захватывая небольшую полосу на севере собственно Македонии и небольшую территорию в юго-западном углу Болгарии. Образование на этой территории в послевоенные годы государства с названием Македония до недавнего времени вызывало геополитические трения. Английский археолог Н. Хаммонд, касаясь возникшей проблемы с именем нового государства на северной границе Греции, без обиняков заявлял, что сегодняшние жители этого государства, славяне и албанцы, не говорящие на греческом языке, к древним македонянам отношения не имеют и что территория этого государства с точки зрения античной истории и географии также не имеет отношения к ранней Македонии. В своей книге «Кем были македоняне?» Хаммонд пишет: «Если югославам непременно хотелось носить древнее имя, им стоило назвать это государство Пеония, или, скорее, Южная Словения».

Смысл стихотворения

В произведении можно выделить две основные мысли: «слепая» жизнь, где спит душа, и удел пробудившегося поэта, который не закрывается за мелочными интересами от бесполезного прозябания. Теперь он может смело посмотреть в лицо проблемам. Это идеал человека, которого воспевает Александр Сергеевич.

Основная идея стихотворения заключается даже не в том, что поэт начинает возвышать собственное мастерство, а в том, что любой человек должен пытаться стать выше обыденных мелочей, которые заменяют духовные потребности. Не стоит мириться со злом, нужно выступать против него, чтобы и остальные люди смогли увидеть, что необходимо изменять ситуацию в лучшую сторону.

Поэт пытается призвать к неравнодушию. Он воспарил ввысь гордой птицей, когда услышал «божественный глагол»

Важно уметь открыть собственную душу этому голосу, ведь именно он раскрывает мир перед человеком

Композиция произведения

Анализ «Поэта» Пушкина следует продолжить особенностями композиции. Его можно поделить на две части. В самом начале показана жизнь поэта, когда в ней нет вдохновения. Когда он не творит, то ничем не отличается от простых людей. Поэту кажется, что он — лишь маленькая частица, а его душа пуста без вдохновения.

Далее поэт чувствует, что муза посетила его. Он слышит «божественный глас», который словно пробуждает ото сна. Ему становятся не нужны никакие материальные блага, развлечения. Он находился во власти вдохновения. Поэт стремился найти покой и уединение в отдалении от людей, в гармонии с природой.

«Вакхическая песня» анализ стихотворения Пушкина

Стихотворение «Вакхическая песня» было написано Александром Сергеевичем Пушкиным в 1825 году в его родовом имении Михайловское. Выдающийся поэт пребывал в ссылке и переживал не лучшие времена. В глухомани не было никаких развлечений, и лишь изредка Пушкина тайком посещали его друзья.

Дружба всегда была для поэта ключевой ценностью. Именно этой теме и посвящено стихотворение «Вакхическая песня».

Произведение «Вакхическая песня» относится к жанру анакреонтической поэзии — так называется лирика, которая восхваляет радость

беспечной жизни. Данное стихотворение — один из образцов творчества Александра Сергеевича Пушкина в литературном направлении реализм. «Вакхическая песня» относится к реалистическим произведениям поэта, так как он описывает события, происходящие в стихотворении, максимально приближенно к действительности.

Строки «Вакхической песни» написаны разностопным Амфибрахием — стихотворным размером с сильным ударением на втором слоге. Первые два четверостишия произведения связаны кольцевой рифмовкой, заключительные два — сплетенной рифмовкой, которая сочетает в себе смежную и перекрестную.

Эта схема создает в стихотворении особое настроение и необычный, напористый ритм.

Стихотворение не имеет развивающегося сюжета. «Вакхическая песня» — это в большей части воспевание друзей, объединенных в круг за праздничным столом. Этот образ многое значит для поэта, такой же дух имеют множество стихотворений Пушкина, в которых он говорит о лицейском братстве. Помимо теплых отношений, друзей соединяло свободомыслие.

Тема свободы и независимости также звучит в «Вакхической песне»: неспроста поэт сравнивает бледнеющую лампаду с тлением «ложной мудрости». В подобном художественном приеме наблюдается инакомыслие, которое Пушкин не проявляет открыто. «Да здравствует солнце, да скроется тьма» — восклицает в конце произведения поэт, понимая под этими строками победу света и свободы над самодержавием.

Несмотря на то, что в основе сюжета произведения лежит пир и его воспевание, поэт не является поклонником бездумных развлечений. Торжественные восклицания, которыми наполнено стихотворение, на самом деле не восхваляют праздное веселье, а доносят до читателя высокий смысл таких строк. Для Пушкина пиры с друзьями являются своеобразным ритуалом духовного единения, символом неразрывной связи.

Из-за ссылки, в которой поэт пребывал во время написания «Вакхической песни», о таких встречах он мог лишь вспоминать и надеяться на скорейшее воссоединение с единомышленниками. При этом стихотворение не является ностальгическим, напротив, оно несет в себе надежды на многочисленные праздники в тесном кругу друзей, победу света над тьмой, великое будущее. Несмотря на проблемы, которые окружали его в то время, Пушкин верил, что в дальнейшем все наладится.

Логически стихотворение разделено на три цельные части, центром каждой из них являются здравицы. В нашем современном языке восклицание «Да здравствует» считается возвышенным, но оно не воспринимается как древняя, церковнославянская форма. В пушкинскую эпоху это выражение употреблялось только в высокоторжественной речи и сохраняло свой архаический оттенок.

Первая здравица, используемая автором, представляется похвалой любви: «Да здравствуют нежные девы». Эта тема, как и тема дружбы, является одной из ключевых в творчестве Пушкина.

Вторая здравица посвящена поэзии: «Да здравствуют музы, да здравствует разум». Творчество и вдохновение играет основную роль в жизни поэта.

Третья и последняя здравица — это финал, воспевающий победу добра над злом: «Да здравствует солнце, да скроется тьма».

«Вакхическая песня» отличается большим количеством троп. Среди этих средств выразительности присутствуют многочисленные Эпитеты , Олицетворения , Анафоры , Метафора .

При написании стихотворения поэт использовал различные славянизмы , которые способствуют созданию величественного настроения.

Волевое звучание произведению придает многообразие повелительных глаголов . Это создает впечатление праздничного призыва, тоста, дарит стихотворению особую энергию.

«Вакхическая песня» — это особенное произведение Александра Сергеевича Пушкина. Поэт не только затронул множество философских тем, но и создал необычайно красивый гимн о добре, любви и дружбе.

Упадок

В 280 году до н. э. галлы под руководством вождя Бренна ограбили земли пеонов, у которых затем, под давлением дарданцев, не было другого выхода, как примкнуть к македонянам. Несмотря на их совместные усилия, пеоны и македоняне были побеждены. Пеония впоследствии была снова объединена, но в 217 году до н. э. македонский царь Филипп V Македонский (220—179), сын Деметриоса II, включил в своё царство независимые области Дассаретии и Пеонии. Всего лишь 70 годами позже (в 168 году до н. э.) римские легионы в свою очередь завоевали Македонию. Пеония вокруг реки Аксий образовала второй и третий район вновь созданной провинции Македония (Тит Ливий. «История от основания города» XIV, 29). Через несколько веков, в правление Диоклетиана, Пеония и Пелагония образовали провинцию, именуемую Macedonia Secunda или Macedonia Salutaris и принадлежавшую префектуре Иллирии. К 400 н. э. пеоны потеряли свою идентичность, и термин Пеония стал только географическим.

Способы выразительности

В произведении Александр Сергеевич применяет аллюзию («молчит его святая лира»), создающую художественный образ чего-то очень пугающего. Читатель видит, что святые молчат, поэтому начинает господствовать дьявол. Душа не уснула, что создает яркий образ праздного счастья и дворянской сытости. Ей нравится комфорт слепой жизни, для нее чужды искренние чувства, мечтания и влечения. Интересными могут показаться эпитеты, которые применяет Пушкин:

- суетный свет;

- священная жертва;

- божественный глагол.

Все это подчеркивает принцип стихотворного построения. Поэзия Александра Сергеевича построена на антитезе: начало — суета и потемки, конец — свет и прозрение. При этом писатель применяет в начале произведения инверсию («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»). Она подсказывает читателю, что Пушкин скажет дальше, что происходит с ним во время вдохновения. Инверсия указывает на непостоянство нахождения в полумертвом и сонном состоянии, поэтому нужно верить, что душа человека способна проснуться.

Система образов

Структуру стихотворения образует противопоставление образов «поэта» и «толпы».

Публика характеризуется через такие образы, как «суд глупца», «смех толпы холодной», уничижительные глагольные метафоры «плюет на алтарь» и « в детской резвости колеблет твой треножник».

Величие и цельность образа поэта подчёркивают эпитеты «твёрд, спокоен и угрюм», метафорические конструкции «плоды любимых дум», «подвиг благородный», «высший суд», «взыскательный художник».

Для понимания идеи стихотворения проводится сравнение поэта с царём, подчёркивающее особый статус и предназначение стихотворца в мире.

Упадок

В 280 году до н. э. галлы под руководством вождя Бренна ограбили земли пеонов, у которых затем, под давлением дарданцев, не было другого выхода, как примкнуть к македонянам. Несмотря на их совместные усилия, пеоны и македоняне были побеждены. Пеония впоследствии была снова объединена, но в 217 году до н. э. македонский царь Филипп V Македонский (220—179), сын Деметриоса II, включил в своё царство независимые области Дассаретии и Пеонии. Всего лишь 70 годами позже (в 168 году до н. э.) римские легионы в свою очередь завоевали Македонию. Пеония вокруг реки Аксий образовала второй и третий район вновь созданной провинции Македония (Тит Ливий. «История от основания города» XIV, 29). Через несколько веков, в правление Диоклетиана, Пеония и Пелагония образовали провинцию, именуемую Macedonia Secunda или Macedonia Salutaris и принадлежавшую префектуре Иллирии. К 400 н. э. пеоны потеряли свою идентичность, и термин Пеония стал только географическим.

Темы и проблемы

- В своём стихотворении А.С. Пушкин затрагивает одну из важнейших тем для самого поэта, это тема творчества, преображения человека, которое стало возможно благодаря искусству. Александр Сергеевич показывает, как одним движением, одним дуновением муза может изменить жизнь.

- Кроме того, поэт поднимает проблему «слепоты» общества. Ей посвящена первая часть произведения. Мир равнодушен, меркантилен, ничтожен. Таким выступает человек со спящей душой, равнодушный человек. Поэт не может быть таким, он остро реагирует на всё происходящее вокруг, он видит порочность окружающих его людей и не может с этим мириться. И мир, что казался привычным, открывается в новом неприглядном свете.

Помимо всего, А.С. Пушкин повествует о специфике вдохновения: муза приходит и покидает поэта, она независима, она своевольна.

Виды лирики

Классификацию лирических произведений затрудняет многообразие используемых в ней жанров. В античности и эпоху классицизма лирику делили по жанрам и содержанию. Позже часть видов не получила развития (например, эклога, эпиталама, пастораль), а часть поменяла социальный смысл (например, элегия, послание, эпиграмма).

Со второй половины XIX века разграничение лирики на виды стало условным, а классификация на основе строф практически исчезла. В европейской поэзии от нее осталось только выделение сонетов, а в восточной – восьмистиший, газелей и рубаи.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут

Сейчас в литературе лирику классифицируют по тематическим признакам.

Признаки лирических произведений

Эпос рассказывает о фактах, событиях реальности. В драме происходит то же самое, но не в виде повествования от лица автора, а в виде диалогов действующих лиц. Лирика же носит преимущественно эмоциональный, субъективный, чувственный характер.

Вместе с тем в одном и том же произведении может встречаться соединение всех трех видов поэзии в единое художественное целое. Так, в древнегреческих трагедиях часто встречаются комбинации этих видов, а также переход их в чистый вид и обратно.

Художественные средства выразительности

Следующий пункт анализа «Поэта» Пушкина — это определение художественных средств выразительности. В произведении противопоставляются низкое и высокое начала поэта, что усиливают эмоционально окрашенные эпитеты. Особое предназначение поэта подчеркивается возвышенным слогом. В стихотворении Пушкина душа поэта сравнивается с орлом — свободолюбивой гордой птицей. Поэт точно так же свободен в своем творчестве, полете мысли.

Также при проведении анализа стиха «Поэт» Пушкина нужно определить стихотворный размер и способ рифмования. Оно написано четырехстопным ямбом с использованием двух видов рифм — перекрестной и кольцевой. Перекрестная рифмовка используется для описания отношений между поэтом и обществом. Второй же вид употребляется для того, чтобы показать отношение поэта к творчеству.

В стихотворении Пушкин использует приемы, свойственные романтической поэзии. В своем творении Александр Сергеевич рассказывает о независимости поэта от всего общества. Но из-за этой независимости и отстраненности он остается одиноким, потому что люди большей частью являются приземленными, не желающими восхищаться только красотой.

Александр Сергеевич стремился сделать жизнь людей осмысленнее. Он постарался показать всю непростую поэтическую натуру. Поэтому его герой несколько возвышается над толпой, но в то же время он стремится избегать людей, чтобы они не спугнули его вдохновение. Только находясь в уединении и гармонии, он сможет создать нечто прекрасное и удивительное. Поэтому он стремится быть ближе к природе. Это был краткий анализ стихотворения «Поэт» Пушкина по плану.

Пеон I

Это четырёхсложный метр, ударение в котором падает на первый слог. Стопа пеона I выглядит как одна стопа хорея, дополненная двумя безударными слогами.

Схема стопы: ! _ _ _

Примером пеона I являются знаменитые строки из стихотворения Константина Дмитриевича Бальмонта «Придорожные травы». Приведём два первых четверостишия:

Это произведение интересно тем, что здесь каждая стопа является четырёхсложником (последняя состоит из одного ударного слога, тем не менее считается полноценной стопой), а не сочетанием пеона и какого-либо другого метра.

Вот ещё один пример употребления пеона I:

Это отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Сват Иван, как пить мы станем…». Основной размер здесь четырёхстопный хорей, но иногда встречаются и четырёхсложные стопы пеона I. Заметим, что в пятой и восьмой строке также видим четырёхсложные стопы. Это пеон III.

Метрическая система стихосложения

Метрическая система стихосложения – организация стиха, основанная на упорядоченном чередовании долгих и кратких слогов (долгий слог произносился в два раза дольше краткого). Такой системой стихосложения пользовались древнегреческий, латинский, арабский языки.

Краткий слог называли морой, долгий был равен двум морам. Мора – единица продолжительности произнесения краткого слога, самая малая единица счёта времени в стихе.

Комбинацию долгих и кратких слогов называли стопой.

Формы метрической системы стихосложения:

- трехморные стопы (трохей (хорей), ямб). Почему трехморный? Давайте посчитаем: хорей состоит из двух слогов – ударной и безударной. В античном стихе ударный был равен двум морам, а безударный одной море. Таким образом 2+1=3 – значит стопа трехморная и т.д;

- четырехморные стопы (дактиль, амфибрахий, анапест), (диппирихий – четыре моры, четыре слога);

- пятиморные (пеон первый, пеон второй, пеон третий, пеон четвертый), (пять мор, три слога: бакхий , амфимакр – , палимбакхий);

- шестиморные (гекзаметр), ( шесть мор, три слога: молосс, шесть мор, четыре слога : ионик).

![Стих начала xx века. мысль, вооруженная рифмами [поэтическая антология по истории русского стиха]](http://golden-charm.ru/wp-content/uploads/b/d/4/bd4ef4ef70c2452ad969068d21310fc1.jpeg)