Главные представители эпохи

Александр Блок (1880–1921)

Сквозным образом в произведениях автора является родина, представленная в виде женщины, жены. В это понятие поэт вкладывает Россию не как страну, а как историю народа и его судьбу. Согласно Блоку, родина – единственное, что вселяет надежду в непростые времена.

Марина Цветаева (1892–1941)

Марина Цветаева особенно выделяется среди поэтов своей эпохи. Поэтесса не относилась ни к одному из литературных течений того времени. Цветаева жила в своей реальности и вдохновлялась глубинами своей души, потому и лирическая героиня ее произведений тождественна с личностью поэтессы.

Для лирики Цветаевой характерно наличие противопоставлений: творец противопоставлен миру, русское – чужому, поэт – черни. Отсюда напрашивается вывод, что сама поэтесса была вынуждена в одиночку противостоять окружающему ее обществу.

Художественными особенностями творчества Марины Цветаевой являются смешение разных стилей – разговорной речи и фольклора, иноязычеств, архаизмов и новых слов. Все это создавало контрастную языковую палитру произведений поэтессы.

Среди наиболее употребляемых Цветаевой средств выразительности:

- небанальные метафоры;

- экспрессивные эпитеты;

- инверсия;

- варьирование темпа.

Анна Ахматова (1889–1966)

Анна Ахматова была акмеистом, но особенно ярко влияние этого течения отразилось лишь в ранних стихах поэтессы. Позднее творчество Ахматовой отличалось зрелостью, но признаки акмеистского направления чувствовались и здесь.

Краткая характеристика стиля Анны Ахматовой:

- недосказанность сочетается с ясностью;

- состояние души героя передается через внешний образ;

- используются контрастные изображения;

- короткие диалоги.

Иван Бунин (1870–1953)

Подобно Марине Цветаевой, Иван Алексеевич Бунин творил вне существующих литературных течений Серебряного века. Основными темами в лирике поэта была природа, философия и любовь.

В стихотворениях, посвященных окружающему пейзажу, Бунин использовал яркие эпитеты и описывал маленькие детали. Благодаря этому природа в произведениях поэта гармонична.

Философская лирика Бунина поднимала вопросы о жизни и смерти, добре и зле, предназначении человека в этом мире. Особенностью стихов на эту тему была тишина.

Любовная тематика в произведениях поэта всегда была трагичной, герои подвергались страданиям из-за своего чувства.

Сергей Есенин (1895–1925)

Сергей Есенин в начале своего творческого пути писал в направлении новокрестьянской поэзии. Позднее творчество поэта принято относить к имажинизму.

Поскольку Есенин был родом из деревни, неудивителен выбор темы для стихотворений. Поэт перекладывал в стихи неброскую красоту пейзажей родного края, описывал крестьянский труд и то, какими усилиями на столе появляется хлеб.

Есенин прошел путь от поддержания идей Октябрьской революции, до разочарования в них. Сомнения в мыслях и творчестве поэта возникли после увиденной разрухи в крестьянстве. Новое промышленное государство было чужим для Есенина, поэтому в этот период в лирике поэта преобладает любовная тема.

В последние два года своей жизни Есенин пережил расцвет творчества. За это время он написал около 100 произведений. Характерными особенностями стихотворений этого этапа являются краткость, содержательность, глубокий смысл. Есенин, словно чувствуя свою кончину, в последних произведениях отразил трагическое настроение.

Владимир Маяковский (1893–1930)

Творческий путь Маяковского неоднозначен. Он выбирал для себя участь одинокого борца против капиталистического строя ради истинной революции пролетариата. В дореволюционной лирике Маяковского основной темой выступает растерянность человека перед капитализмом.

Концептуализм

Одним из первых направлений современного авангарда стал концептуализм, с которым в разное время было связано творчество Г. Сапгира, Вс. Некрасова, Д. Пригова, И.Холина, Л. Рубинштейна. В 1980-х концептуальная поэзия получила развитие в иронических стихах А. Еременко, Е. Бунимовича и в творчестве Т. Кибирова и М. Сухотина. Концептуализм возник как эстетическая реакция на тоталитаризм советской эпохи, поэтому идейно-художественные возможности этого направления (игра с политико-идеологическими штампами официоза советской эпохи) на сегодня исчерпаны.

С экспериментами футуристов начала XX века связано развитие визуальной поэзии. Во второй половине 20 века эту поэтическую традицию наследуют А. Вознесенский, Г. Сапгир, Н. Искренко и др. Современная видеопоэзия представляет собой явление международное, связанное с общим стремлением культуры к освобождению от идеологического давления.

Художественная концепция акмеизма

Принципы акмеизма были изложены Н. Гумилевым в статье «Наследие символизма и акмеизм» и С. Городецким в работе «Некоторые течения современной русской поэзии».

Кларизм (от греч. clarus — ясность). Главным постулатом акмеизма было освобождение поэзии от излишней метафоричности и символизации, от многозначности символов. С. Городецкий писал, что символизм заполнил мир «соответствиями», тем самым лишив его материальности и собственной ценности. О символизме О. Мандельштам писал: «Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Роза кивает на девушку, девушка на розу». У акмеистов роза снова стала розой, а девушка – девушкой. Все вещи стали называться своими именами. Образы лишились символистической многозначности, стали понятными. Именно стремление к лаконизму и ясности отличает творчество акмеистов

В их стихотворениях нет сложных синтаксических конструкций, малопонятных слов, трудно поддающихся расшифровке образов.

Точность, внимание к деталям, признание самоценности вещей. Если символисты стремились синтезировать поэзию с музыкой, увлекались звукописью, то акмеисты больше заимствовали из пространственных искусств: живописи, скульптуры, архитектуры

В их поэзии важную роль играют цветовые метафоры и детали. Именно они помогали авторам максимально точно передать эмоции, переживания лирического героя.

А. Ахматова:

«Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,

А я знала – их только три!».

На представленном ниже видео Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих читает стихотворение А. Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью»

Обратите внимание, насколько точны в нем образы, насколько важны для передачи эмоций детали

- Психологизм, интерес к переживаниям человека, его внутреннему миру. Большое место в творчестве поэтов-акмеистов занимает любовная лирика. Эмоции лирического героя передаются максимально полно, точно и образно. Для этого авторы часто обращаются к ассоциациям. При этом не отрицается природное, биологическое начало человека, и его первозданные эмоции тоже обретают ценность (особенно у адамистов).

- Камерность. О сокровенном не станешь кричать на весь мир. Поэтому поэзия акмеистов, полная любовных переживаний и других личных чувств, эмоций, звучит камерно. Стихотворения могут быть адресованы небольшой группе людей, хорошо знающих автора и понимающих созданные им образы максимально хорошо и адекватно. В стихотворениях появляются диалоги, как будто ведется беседа между двумя близкими людьми. Атмосферу камерности, интимности создают и обращения к слушателю, который остается «за кадром», в результате чего у читателя создается ощущение подслушанного разговора.

Вы можете прослушать стихотворение Н. Гумилева «Жираф», цитата из которого приведена выше, в исполнении Евгения Евтушенко.

Преемственность. В поэзии акмеистов образы часто перекликаются с образами из литературных и других произведений минувших эпох, с мифологией, библейскими сюжетами. В них можно встретить много эстетических и философских ассоциаций. Это было «тоской по мировой культуре». Несмотря на то, что акмеисты стремились к простоте и ясности, их стихи могут быть понятны не всем из-за разницы в философско-эстетическом кругозоре, так как не будет услышана эта культурная перекличка.

Предлагаю вам прослушать это стихотворение О. Мандельштама в исполнении Народного артиста Российской Федерации Сергея Юрского.

Эстетизм. Стихи акмеистов красивы, красивы и изображенные в них образы, красивы чувства и эмоции. Эстетизация действительности сказывается и в тяготении к мифологии, и в стремлении к изображению экзотических стран, персонажей. Хотя в поэзии В. Нарбута можно наблюдать противоположную тенденцию – изображение безобразных вещей.

Еще одним важным отличием акмеизма от символизма было принятие реального мира, отказ от идеализации и поиска тайных смыслов, попыток постичь глубинную суть вещей, прикоснуться к сокровенной истине.

Н. Гумилев и А. Ахматова с сыном Львом

Поэты старшего поколения

В 1950-е годы творческим оживлением отмечено развитие русской поэзии. Творчество поэтов старшего поколения было посвящено осмыслению «нравственного опыта эпохи» (О. Берггольц). В своих стихах Н.Асеев, А.Ахматова. Б.Пастернак, А.Твардовский, Н.Заболоцкий, В.Луговской, М.Светлов и другие в философском ключе размышляли над проблемами и недавнего прошлого, и современности. В эти годы активно развивались жанры гражданской, философской, медитативной и любовной лирики, различные лироэпические формы.

Вершинами поэзии 1950— 1960-х годов стали философская лирика и лироэпические произведения А. Твардовского, «Северные элегии» и «Реквием» А. Ахматовой, стихи из романа «Доктор Живаго» и поэтический цикл «Когда разгуляется» Б. Пастернака.

В целом творчество поэтов старшего поколения отличает внимание к нравственной сфере современного человека в связи с историей, с прошлым, настоящим и вероятным будущим. К «вечным» темам обратились в своем творчестве и поэты фронтового поколения, выражавшие собственное видение войны и человека на войне

Конечно же, главным мотивом их творчества была тема памяти. Для С. Гудзенко, Б. Слуцкого, С. Наровчатова, А. Межирова Великая Отечественная война навсегда осталась главным, если не единственным мерилом нравственности. Составной частью литературного процесса стали и стихи поэтов, погибших на войне, — П. Когана. М. Кульчицкого, Н. Майорова, Н.Отрады, Г. Суворова и др

К «вечным» темам обратились в своем творчестве и поэты фронтового поколения, выражавшие собственное видение войны и человека на войне. Конечно же, главным мотивом их творчества была тема памяти. Для С. Гудзенко, Б. Слуцкого, С. Наровчатова, А. Межирова Великая Отечественная война навсегда осталась главным, если не единственным мерилом нравственности. Составной частью литературного процесса стали и стихи поэтов, погибших на войне, — П. Когана. М. Кульчицкого, Н. Майорова, Н.Отрады, Г. Суворова и др.

Владимир Маяковский (1892 — 1930)

Юный поэт трижды подвергался аресту за пропаганду большевиков, так, попав в 1909 году в одиночную камеру, он и начал писать свои первые стихи. Владимир Маяковский ещё в предреволюционные годы стремился создать поэзию «площадей и улиц», обращенную к простым гражданам.

Темы творчества Маяковского — трагичность существования человека при капитализме, описание нового революционного строя, сатира на существующие общественные порядки, любовь и смерть, труд и творчество. В поэмах «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!» поэт точно изображал характер советской эпохи того времени. Однако жизнь поэта была недолгой. В. Маяковский покончил жизнь самоубийством, не выдержав внутреннего противоречия в самом себе: то, во что он так верил, не оправдало его ожиданий.

Философские основы и особенности акмеизма

Одной из первых работ, посвященных изучению сущности акмеизма, стала статья М Кузьмина «О прекрасной ясности». В качестве основных принципов нового литературного течения автор назвал:

- противостояние неопределенности и зыбкости символистских идей;

- теоретики акмеизма провозглашали необходимость обращения искусства к социальной реальности, делая акцент на самоценности явлений социального и природного миров.

В отличие от символистов и представителей других литературных течений начала прошлого столетия, акмеисты ставят в центр мироздания и творчества человека как бесконечно значимое, единственное выражение сути бытия, как ценность, обладающую уникальностью, наличием возможностей творческого преобразования действительности. Философско-антропологическая концепция акмеизма во многом перекликается с философской концепцией Л. Н. Толстого, для которого любое состояние человеческой души и тела всегда наполнено смыслом. Лирические герои акмеистов, как и толстовские герои, живут в гармонии с природой, окружающими людьми, в единстве и неразрывной связи со всем, что их окружает, четко осознавая цели, к которым стремятся, свое место в жизни, смысл бытия.

Замечание 1

Бытие для акмеистов – не отвлеченная бесконечность Вселенной, но непосредственность бытия человека.

Яркими сторонниками данного литературного направления являлись Н. Гумилев, О. Мандельштам, которые видели в качестве задач своего творчества, в том числе, и реабилитацию реального бытия, обесцененного, по их мнению, их непосредственными предшественниками – символистами.

Марина Цветаева

«В ней совмещались и старомодная учтивость и бунтарство, и предельная гордость и простота», — так о поэтессе сказал однажды Эренбург. Поэзию Цветаевой невозможно отнести ни к одному литературному направлению. Ее стиль был слишком индивидуален. Современники нередко критиковали ее стихи. Они не находили в них должного чувства меры, последовательности, соблюдения поэтических норм. Но сама поэтесса была уверена в том, что ее стихи найдут своего читателя.

Цветаева, как и многие другие поэты и писатели своей эпохи, перенесла немало невзгод. Она пережила арест мужа и дочери, последние годы находилась в крайне бедственном положении. Тайна ее могилы не раскрыта и по сей день.

В сочинении, посвященном поэзии двадцатого века, можно также изложить анализ творчества Анненского, Северянина, Ахматовой, Брюсова или Бальмонта. Стоит помнить, что выполнение такого задания предполагает хорошее знание биографии поэта.

↑ Эстетическая зрелость поэзии

За все время своего существования поэзия претерпела множество различных течений и направлений. В первом десятилетии 20 века в противовес символизму в русской поэзии сформировалось новое модернистское направление – акмеизм. В переводе с греческого, этот термин означает высшую степень, вершину, зрелость, расцвет.

Творческие люди, а особенно поэты, чаще всего далеки от таких понятий как скромность. Практически каждый считает себя гением или, по крайней мере, великим талантом. Вот таким образом группа молодых поэтов, связанных между собой не только творчеством, но и личной дружбой, возмутилась жесткой критикой одного из них – Николая Гумилева и создали свое собственное объединение с несколько ремесленным названием «Цех поэтов».

Но уже в самом названии проскальзывает желание выглядеть не просто любителями лирического поэтического жанра, а быть ремесленниками, профессионалами. Акмеисты выпускали журналы «Гиперборей» и «Аполлон». Там печатались не только стихи, но и велась полемика с поэтами других направлений в жанре прозы.

поэты акмеисты фото

Идейные вдохновители акмеизма Николай Гумилев и Сергей Городецкий публиковали в этих журналах своего рода программные манифесты нового поэтического течения.

Основные представители акмеизма

Акмеисты издавали журналы «Аполлон» и «Гиперборей».

О.Мандельштам

Так, О.Мандельштам в статье «О природе слова» восхищался «Номинализмом » русского языка.

В отличие от символистов поэты-акмеисты в России не мыслили циклами, мифами, всевозможными сцеплениями. Они стремились к освобождению поэзии от общих мест, дезинтеграции поэзии.

Общим для них было и освобождение от избыточной исповедальности.

Формула акмеизма по Гумилеву

Или у Мандельштама:

Такое единство в теории не исключало особенностей творческого развития каждого, кто причислял себя к этому литературному направлению в культуре Серебряного века— русскому акмеизму.

Так, в поэзии О.Мандельштама нет концентрации на образе лирического героя. Его поэзия долго была чужда идейное определенности. В разные годы в его поэзии своеобразно преломлялись различные мировые культурные пласты (готика, эллинизм, Петербург).

Лирическое Я поэта скрывается в подтексте, в смысловой атмосфере поэтических текстов. Мандельштам выдвинул тезис о поэтическом зодчестве. Слово как некий камень, который положен в основу здания поэзии.

Первый сборник стихов поэта так и назывался — «Камень». Предметность стихов Мандельштама всегда связана с настроением персонажа. Наряду с камнем поэтизируются музыка, мир идей, архитектура. Мир поэта чужд мистике или символу. Предельная ясность и вещность – вот характеристики этого мира («Прекрасен храм, купающийся в мире…», «Notre Dame»).

А.Ахматова и акмеизм

Стихи ранней Ахматовой — это мир звучаний и красок, запахов и веса («Смуглый отрок бродил по аллеям…»). Стихи предельно ясные: простота видения, мир предметов, который окружает лирическую героиню, разговорный характер поэтической речи, монологичность, тяготение к сценичности стиха, при этом главным становится лаконизм сюжета («Проводила друга до передней…»). В то же время Ахматова чужда в поэзии гедонизма и «божественной физиологии».

Для самого Н.Гумилева акмеизм – это пафос героического, культ мужского риска, мужества, отвага, утверждение высокого пафоса жизни. Гумилев всегда точен в деталях. В то же время он, как и многие акмеисты обращен к предыдущим векам мировой культуры («Падуанский собор», «Пиза»). При этом в отличие от Блока, который, например, в Италии увидел закат былого величия, у Гумилева – это жизнеутверждающие, яркие и чистые краски.

Наша презентация

https://youtube.com/watch?v=nkOXG8IrQYU

Значение русского акмеизма

Судьба русского акмеизма, как и многих литературных направлений, характеризующих Серебряный век русской культуры, во многом трагична.

Акмеизм при всей декларации ясности, жизнеутверждения должен был отстаивать себя в борьбе. Долгие годы советской истории об этих поэтах практически не говорили. Судьба многих акмеистов в России трагична. Н.Гумилев расстрелян, В.Нарбут и О.Мандельштам уничтожены. Трагическая судьба выпала на долю А.Ахматовой.

В то же время, по выражению американского профессора-русиста О.Ронена, вместе с акмеизмом был похоронен «платиновый век» русской поэзии.

История возникновения и развития акмеизма

Первоначально поэты-акмеисты входили в состав литературного объединения символистов «Башня». Но осенью 1911 года в «Академии стиха», где, по словам Надежды Мандельштам, «княжил» Вячеслав Иванов, возникла конфликтная ситуация. Лидер поэтического салона раскритиковал стихотворение Николая Гумилева «Блудный сын». «Он подверг «Блудного сына» настоящему разгрому, – вспоминала Н. Мандельштам. – Выступление было настолько грубое и резкое, что друзья Гумилева покинули «Академию» и организовали «Цех Поэтов» – в противовес ей».

Даже название нового поэтического объединения подчеркивало отказ входивших в его состав авторов от принципов символизма. В противовес ему «бунтари» сравнили поэтическое творчество с ремеслом, а не даром, а поэта – с ремесленником, а не теургом. Однако чуть позже в своей программной статье «Наследие символизма и акмеизм» Николай Гумилев признал символизм «достойным отцом». Так что, фигурально выражаясь, сам акмеизм можно назвать «блудным сыном» символизма.

Примерно через год шестеро авторов, организовавших «Цех поэтов», закрепили свое отделение от символистов официально, создав в рамках своего нового объединения отдельный кружок и назвавшись акмеистами. Это были Сергей Митрофанович Городецкий, Николай Степанович Гумилев, Анна Андреевна Ахматова, Осип Эмильевич Мандельштам, Михаил Александрович Зенкевич, Владимир Иванович Нарбут.

Слово «акмеизм» имеет греческий корень и обозначает оно вершину, расцвет. Этот же корень лежит в основе псевдонима А. Ахматовой (урожденной Горенко). Она, кстати, была секретарем «Цеха поэтов», возглавляемого ее мужем Н. Гумилевым и другим известным поэтом С. Городецким.

Другое название интересующего нас литературного течения – адамизм. Произошло оно от имени первого человека – Адама. Трактуется это название по-разному. Думаю, что целесообразно искать «расшифровку» в творчестве самих поэтов-адамистов, и тогда становится понятно, что Адам, в их понимании, был первым словотворцем и, можно сказать, первым поэтом.

Строго говоря, адамистами правильнее называть не всех акмеистов, а только представителей натуралистического крыла – С. Городецкого, В. Нарбута и М. Зенкевича. «Чистыми акмеистами» называют Н. Гумилева, А. Ахматову и О. Мандельштама. В «Цех поэтов» в разное время входили и другие поэты, в том числе Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Клюев, М. Кузмин, В. Хлебников и другие поэты, однако сами основатели течения их акмеистами не считали.

Манифестами акмеизма стали статьи его основателей, опубликованные в начале 1913 года в «Аполлоне» («Наследие символизма и акмеизм» Н. Гумилева, «Некоторые течения современной русской поэзии» С. Городецкого). О. Мандельштам тоже написал программную статью «Утро акмеизма», но она увидела свет значительно позже.

Печатным органом акмеистов стал журнал «Гиперборей», основанный Н. Гумилевым и С. Городецким, издававшийся членом «Цеха поэтов» М. Лозинским. Выходил этот «Ежемесячник стихов и критики» в 1912—1913 гг. Всего было выпущено 10 номеров этого журнала (последний был сдвоенным).

Весной 1914 года между основателями «Цеха поэтов» Н. Гумилевым и С. Городецким возникли разногласия, в итоге спустя полгода объединение было закрыто.

Попытки возродить «Цех поэтов» предпринимались дважды: в 1916—1917 гг. Г. Ивановым и Г. Адамовичем, в 1920 году – самим Н. Гумилевым. Однако эти объединения просуществовали недолго, значительного влияния на литературную жизнь не оказали.

Последний «Цех поэтов» некоторое время продолжал деятельность за границей. Ее поддерживали поэты-эмигранты, бывшие его членами еще в России. Кружок собирался в Берлине и Париже в 1922—1923 гг., потом распался окончательно.

Акмеизм – уникальное художественное явление. Это литературное течение было исключительно русским. Существовал акмеизм лишь в России, да и то недолго: с 1912 года по 1914 год. Число поэтов-акмеистов тоже было небольшим. Обычно к ним причисляют всего шестерых авторов, причем «чистых» акмеистов и вовсе было всего трое: Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам.

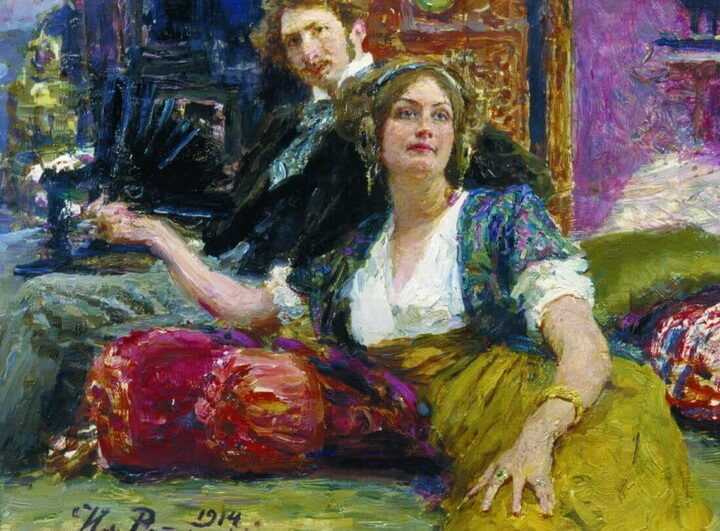

Портрет Сергея Городецкого с женой работы И. Репина

Портрет Сергея Городецкого с женой работы И. Репина

Цветаева

Марина Цветаева родилась в конце XIX века. Жизнь поэтессы была недолгой, но была насыщена самыми различными событиями, которые нашли отражение в её творчестве.

Марина Цветаева начала увлекаться литературой с самого раннего детства. Конец жизни поэтессы был осложнен неприятными жизненными обстоятельствами, её муж был расстрелян, а сама она не могла найти работу и прозябала в нищете. Решение проблем она смогла найти только в самоубийстве.

Множество стихов поэтессы стали популярными и до сих пор пользуются спросом среди читателей. Например, “После бессонной ночи слабеет тело” или “Ничего, что я любила”. Другие примеры сопровождаются разбором:

- Анне Ахматовой;

- О Москве;

- Идешь, на меня похожий…;

- Молодость;

- Кто создан…;

- Моим стихам…;

- Имя твое;

- Бабушке;

- Тоска по родине;

- Мне нравится;

- Родина.