Революция

После революции 1905 года Мережковские некоторое время жили и работали в Париже. В добровольной эмиграции Дмитрий задумал новую трилогию о природе и сути русской монархии под названием «Царство Зверя». Вернувшись в Россию, с 1908 по 1918 год Мережковский закончил три части: «Павел I», «Александр I» и «14 декабря».

Писатель крайне отрицательно отнёсся к участию России в Первой мировой войне. Сблизившись с А. Ф. Керенским, он поначалу приветствовал Февральскую революцию. Однако события Октября заставили супругов покинуть Россию. Они обосновались в Париже.

З. Гиппиус, Д. Философов, Д. Мережковский. (Wikimedia Commons)

В эмиграции воскресные встречи в квартире Мережковских переросли в общество «Зеленая лампа». Оно привлекло лучших представителей русской интеллигенции за рубежом. Вместе с другими литераторами обсуждались вопросы революции, «неохристианства» и русской литературы.

Парижский этап творчества Мережковского подарил миру ещё несколько романов. Среди них: «Рождение Богов», «Мессия», «Наполеон», «Тайна Запада: Атлантида-Европа», «Иисус Неизвестный».

Образование

В 1876 году Дмитрий поступил в Третью классическую гимназию. Именно там, в возрасте 13 лет, он пристрастился к стихам. До первой серьёзной публикации оставалось немного. В 1881 году в литературном сборнике «Отклик» состоялся дебют Мережковского. Но настоящее признание ему принесло стихотворение «Сакья-Муни», опубликованное в «Отечественных записках».

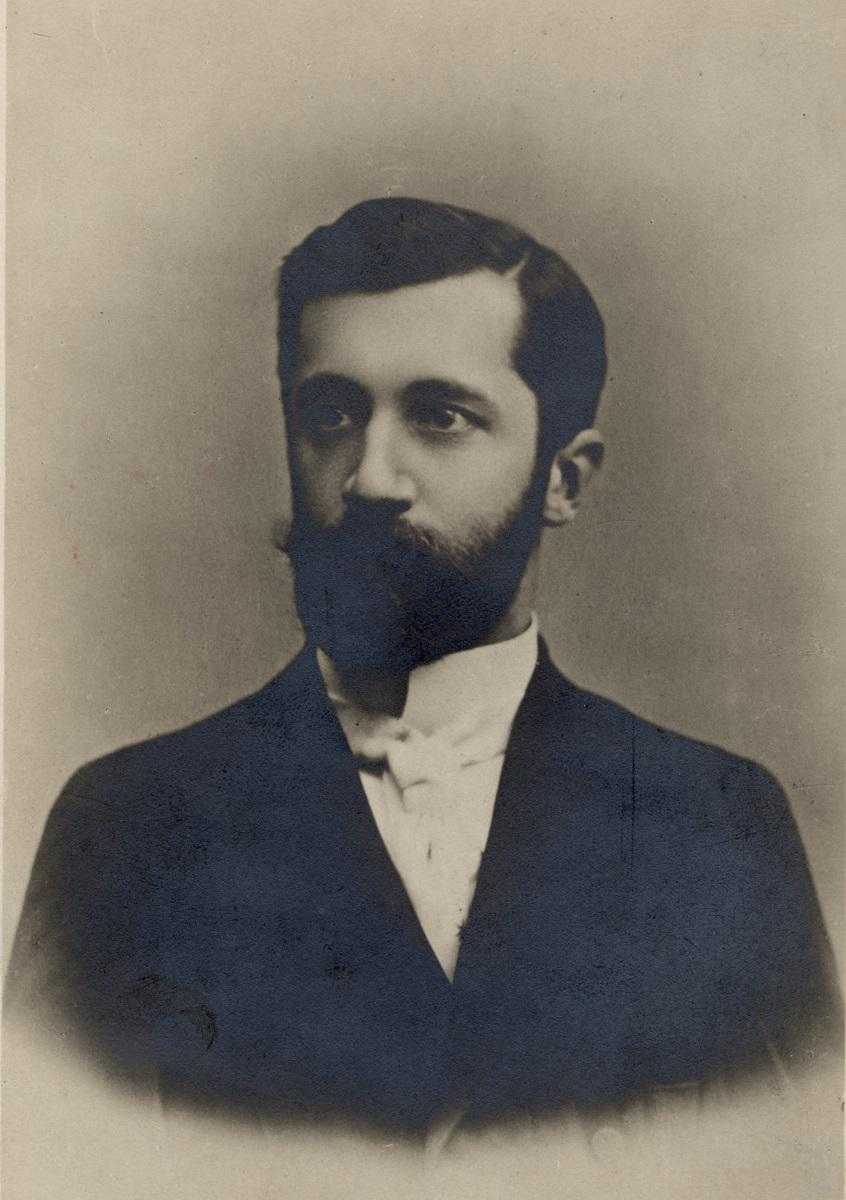

Д. Мережковский. (Wikimedia Commons)

Мережковский отучился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. В образовательной среде он завёл много необычных знакомств, в том числе с В. Г. Короленко и К. Д. Бальмонтом. Тогда же Дмитрий увлёкся идеями народничества, что скоро нашло отражение в его стихах.

Мережковский и Гитлер

Писатель болезненно переносил победу большевиков в России. Поначалу это пугало его даже больше, чем успех фашистской идеологии во время Второй мировой войны. Летом 1941 года Мережковский в тайне от супруги выступил на немецком радио. Он сравнил Гитлера с Жанной Д’Арк и назвал его спасителем мира. Узнав о зверствах фюрера в отношении советского народа, Мережковский изменил свои взгляды, однако репутация писателя уже была испорчена.

В последние месяцы жизни Мережковский продолжал читать публичные лекции, собирать материал для новой книги, посвящённой немецкому мыслителю Иоганну Вольфгангу Гёте. Литератор умер 7 декабря 1941 года от кровоизлияния в мозг. Он похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.

Мережковский и религия

В 1899 году писатель всерьёз обратился к религии. На страницах «Мира искусства» он выпустил своё самое влиятельное литературно-критическое эссе «Л. Толстой и Достоевский». В основу трактата легло вечное противостояние христианства и язычества.

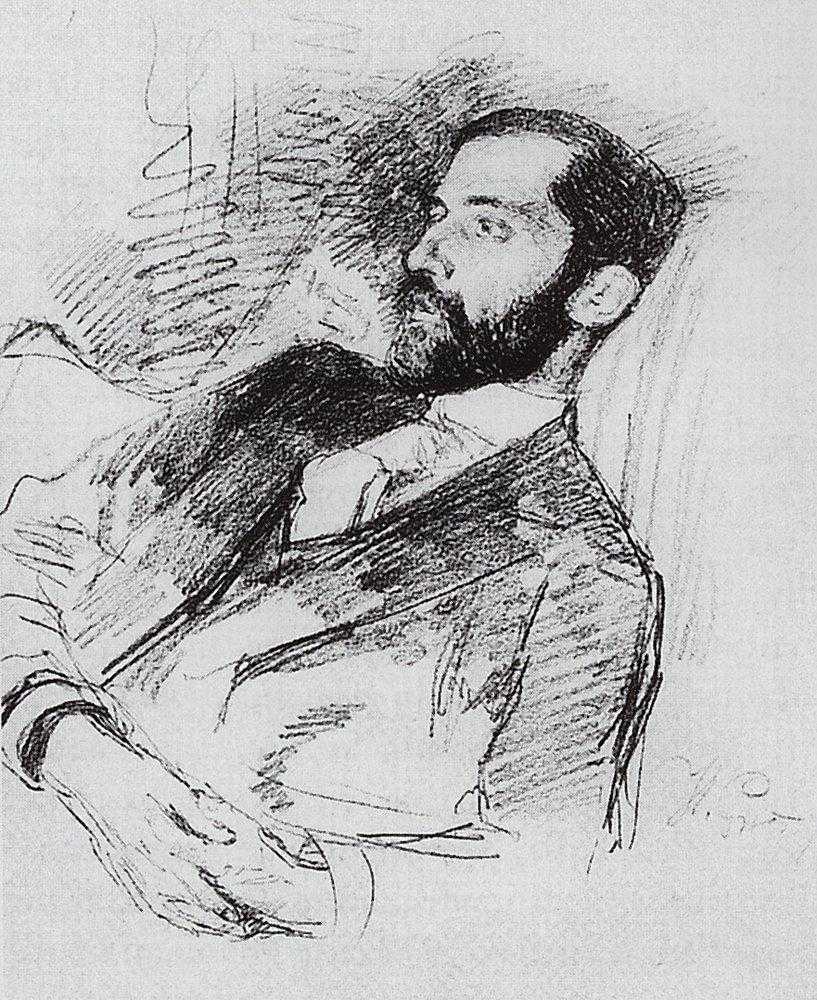

Д. Мережковский. Портрет работы И. Репина. (Wikimedia Commons)

Ещё одним результатом резкой смены интересов писателя стали «Религиозно-философские собрания». На них интеллигенция обсуждала вопросы церкви и культуры. Однако спустя два года существования общество было закрыто распоряжением тайного советника К. Г. Победоносцева.

В 1904 году в журнале «Новый путь (с которым Мережковские сотрудничали ещё во время «собраний») начала выходить последняя часть знаменитой трилогии — «Антихрист. Пётр и Алексей».

Символизм и трилогия

Путь Мережковского-символиста начался со сборника под названием «Символы. Песни и поэмы». Вместе с ним он прочитал знаменитую лекцию «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», в которой попытался обосновать теорию символизма. В журнале «Северный Вестник» Мережковский опубликовал свой роман «Смерть богов. Юлиан Отступник». С него началась знаменитая историческая трилогия «Христос и Антихрист». С выходом первого русского символистского романа к Мережковскому пришла настоящая слава среди русских и зарубежных литераторов.

Вторая часть трилогии — «Воскресшие боги. Леонардо Да Винчи» — была напечатана в журнале «Мир божий» в 1900 году.

Литературная карьера

Первую поэму «Протопоп Аввакум» Дмитрий Мережковский написал в 1888 году. Ещё через полгода вышел его первый поэтический сборник «Стихотворения». Ненадолго потеряв интерес к поэзии, Мережковский начал составлять античные переводы. В круг его работ вошли трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида, а также роман «Дафнис и Хлоя». Исследователь литературы Серебряного века Юрий Зобнин назвал их «гордостью русской школы художественного перевода».

Позже Мережковский всё чаще стал выступать как критик. Он публиковал статьи о А. П. Чехове, А. С. Пушкине, Ф. М. Достоевском и других. Параллельно продолжал сотрудничать с несколькими петербургскими журналами, где публиковал свои переводы.

Гиппиус и «троебратство»

Союз Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус называли самым продуктивным в истории Серебряного века. Они познакомились в летом 1885 года в Боржоме и почти сразу же обвенчались. Их сближало особенное интеллектуальное и духовное единство. «Она ведь не другой человек, а я в другом теле» — написал Мережковский в письме другу.

В браке оба творца раскрылись ещё больше. Мережковский развивал идеи Гиппиус, а она помогала ему сблизиться с редакторами журналов.

З. Гиппиус. (Wikimedia Commons)

В 1900 году Дмитрий, увлечённый вопросами о Боге, решил, что необходимо создать «новую церковь» и переосмыслить отношение к религии. Эти настроения будут проходить красной нитью через все его творчество. Считается, что большое влияние на развитие теории писателя оказало его знакомство с нетрадиционными формами религиозности: старообрядчеством и сектантством.

Всерьёз к идее Дмитрия и Зинаиды Мережковских отнёсся публицист Дмитрий Философов. Участники общества совершали домашние обряды и читали выдуманные молитвы.

Символизм как обновление литературы

Дмитрий Сергеевич всегда стремился оживить русскую литературу. В те времена она долгие годы оставалась инертной, поэты и писатели в своем творчестве обращались к одним и тем же канонам. Создать свою, авторскую систему, конструктивную для поэзии и прозы – эта идея давно занимала мысли Мережковского.

В 1892 году увидел свет сборник стихов Дмитрия Сергеевича «Символы. Песни и поэмы». Это название и дало имя задуманному им литературному направлению – символизму. По сути это был прорыв в литературе, программный манифест, начало обновления всех ветвей искусства.

Через несколько месяцев, в том же году Мережковский выступил перед петербургской интеллигенцией с лекцией, которая наделала шуму. Она называлась так: «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Эту лекцию автор прочел в нескольких аудиториях, а спустя год опубликовал ее отдельным изданием.

По-разному восприняли этот манифест в северной столице. В литературных салонах ее освистали, в иных обществах назвали его стремление к модернизации никчемной попыткой.

Замечание 1

Как проводник «нового искусства», писатель стремился к семиотизации действительности, как и большинство творцов Серебряного века, но в отличие от них ему удалось сохранить собственную творческую самобытность и независимость.

За несколько лет до эмиграции Дмитрий Сергеевич Мережковский обратился к прозе. Из-под его пера вышли такие произведения, как историко-философские романы:

- «Христос и Антихрист»;

- «14 декабря»,

- «Александр I»;

а также пьеса «Павел I».

Его романы с полным правом можно назвать «романами идей».

На сегодняшний день в качестве наиболее известных прозаических произведения называют трилогию, которая включает романы:

- «Смерть богов» (Юлиан) – в романе отражается авторское понимание трагедии и неизбежного ухода в прошлое олимпийских богов и, как следствие, самой эллинской культуры, и усиление идей христианства;

- «Воскресшие боги» (Винчи) – данный роман посвящен детальному исследованию природы творчества, творца, творческого дара.

- «Петр и Алексей»

К его творчеству относят литературные исследования о таких мастерах слова, как Л. Толстой, Ф. Достоевский, Н. Гоголь. Огромное влияние на понимание сущности нового искусства, символизма оказали идеи Ницше.

Мережковский и Ницше

Мережковский стал первым в России интерпретатором и популяризатором Ницше в русской литературно-философской традиции. Мережковский был противоречивым и разносторонним писателем, общественным деятелем и религиозным мыслителем, который изначально воспринял ницшеанство как освобождение «эллинского», «языческого» от светского культурного начала, как возвращение человека к своим истокам, к самому себе. Сама философия воспринималась как «молот» сокрушения старых догматов и отправной точки в процессе переоценки существующих идей.

Впервые с идеями Ницше Мережковский познакомился в конце 1880-х гг., сами идеи были включены в особую философию Мережковского, в его теорию религиозной эволюции. В частности, в собственную концепцию Мережковский включил образ Диониса и связанные с ним идеи хаоса, мифа, экстаза и культа. Творчески переосмыслив идеи Ницше, российский философ пришел к выводу, что в самом христианстве заключается идея революции.

По мнению Мережковского, католицизм ближе подошел к пониманию сущности христианства, чем православие, поскольку в католицизме представлено понимание религии как победоносной войны, которая ведется во имя Спасителя. Католический идеал христианина – рыцарь, воин Христа, который идет по пути постоянного личностного совершенствования и спасения. Мотивы рыцарства пронизывает западноевропейское христианство, европейское религиозное сознание.

Православие же взяло за основу смирение, в результате чего полностью утратило живой дух религии и самой культуры:

– отмечал Бердяев.

Идеал христианина в православье – монах, отказавшийся от всего земного, а, соответственно, человек, который похоронил заживо в себе человеческие силы и талант. Для Мережковского же история культурная и история политическая состояли из сильных личностей, раскрывших свой талант и умения, а не объективные факторы и процессы.

Яркий представитель Серебряного века, родоначальник русского символизма Дмитрий Сергеевич Мережковский не единожды выдвигался на соискание премии Нобеля по литературе, но получить престижное признание в мировом сообществе ему так и не удалось.

Семья

Дмитрий Мережковский родился 2 августа 1865 года на Елагином острове в Петербурге. Будущий писатель от рождения был дворянином. Его отец, Сергей Иванович, служил столоначальником при Александре II. Мать, Варвара Васильевна, была дочерью главного полицмейстера. Помимо Дмитрия, у Мережковских родилось ещё восемь детей.

На формирование характера писателя большое влияние оказала обстановка в семье. Позже Мережковский напишет, что у него будто «не было семьи». Отец Дмитрия отличался холодным, сухим и даже эгоистичным нравом. Детям не хватало родительского тепла и участия в их жизни. Повзрослев в таких условиях, писатель сам стал человеком отчуждённым. Своё одиночество Мережковский излил в поэзии.

![А. волынский символы (песни и поэмы)[89]. жизнь и творчество дмитрия мережковского](http://golden-charm.ru/wp-content/uploads/5/0/2/50271c7c699481d3a28c3bdba62ac230.jpeg)

![А. волынский символы (песни и поэмы)[89]](http://golden-charm.ru/wp-content/uploads/3/6/4/3647ebbd04c5d0dcc7a53d7b09d4e7b3.jpeg)

![А. волынский символы (песни и поэмы)[89]. жизнь и творчество дмитрия мережковского](http://golden-charm.ru/wp-content/uploads/4/3/d/43d85f5269aafe745a22d70d4c531601.jpeg)