Способы рифмовки

В классическом стихосложении, представленном в школьной программе, поэтические тексты чаще всего делятся на четверостишия. Это вид строфики – самый распространённый в русской поэзии.

Рифмующиеся строки могут располагаться внутри четверостишия по-разному.

В зависимости от этого выделяют следующие способы рифмовки:

- — параллельный (парный);

- — кольцевой (опоясывающий);

- — перекрёстный.

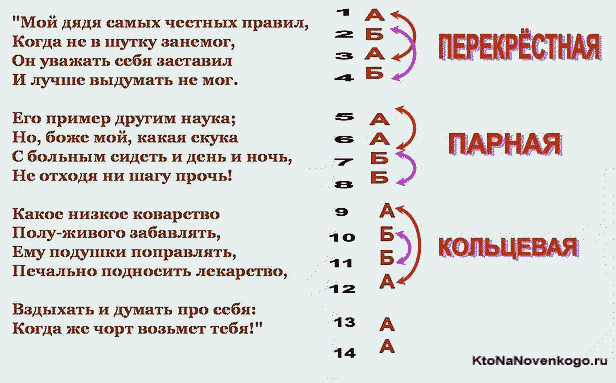

Проиллюстрируем все три вида:

Над землёй метель кружится,Словно сказочная птица.Где падёт её перо,Там сияет серебро.

Слова «кружится» – «птица», «перо» – «серебро» стоят рядом, в соседних (параллельных) строчках и образуют пары. Такую рифмовку называют парной или параллельной.

Над землёй метель кружится,Сыплет белое перо.Там сияет серебро,Где земли коснётся птица.

Теперь рифмуются 1 и 4, 2 и 3 строчки. Если соединить их линиями, получится часть колечка или пояска с короткой внутренней и длинной внешней стороной, поэтому такую рифмовку называют кольцевой или опоясывающей.

Самая привычная для нас схема выглядит так:Над землёй метель кружится,Рассыпает серебро,Словно сказочная птица,Обронившая перо.

Рифмуются 2 и 4, 1 и 3 строки. Если соединить двумя линиями пары рифм, эти линии пересекутся, образуя крест. Данный способ рифмовки назвали перекрёстным.

Использовать все три вида рифмовки в одном стихотворении не приветствуется, особенно, если человек только начал осваивать стихосложение, но мастер способен сотворить из такого соединения чудо!

Так, А.С.Пушкин придумал новый вид строфы, записав три четверостишия с разными способами рифмовки и увенчав их итоговым двустишием. Таким стихом написаны главы его знаменитого романа «Евгений Онегин». Созданную поэтом строфу стали называть «онегинской».

Рифма, виды рифм, способы рифмовки

И также очень часто созвучия различают по их положению в лирическом произведении.

1. Конечные. Это самый популярный вид рифмы, когда созвучия находятся в конце каждой строфы. Например:

Мыши ели сыр,

А потом нашли кефир.

2. Начальные. Этот вид рифм встречается намного реже, как понятно из самого названия, созвучия находятся в начале строфы. Например:

…Выбегает умывальник

И качает головой…

3. Внутренние. Оказывается, зарифмованные слова могут стоять где угодно, и даже рядом друг с другом. Именно такой вид созвучий называется внутренний. Пример:

Друзья не знали, не гадали этих зимних встреч.

Воздействие рифмы на слушателя

Основное назначение рифмы — это построение закономерности стихотворной речи для более удобного и приятного восприятия. Она разделяет стих на части, придает эмоциональную окраску и позволяет разделить на смысловые части. В то же время рифма объединяет абсолютно разные части стиха общей интонацией и звучанием, связывая воедино разные настроения поэта, украшая его новыми тонами и позволяя слушателю следовать за ним. Еще на бессознательном уровне, услышав рифмующуюся строчку, мы связываем ее с предыдущей, что позволяет лучше усвоить информацию, впитать оттенок речи и смысл стихотворения. В рифме главное — не начертание написанного, а звучание. То есть вполне разумно рифмовать на слух, а не на буквы.

Виды рифм по положению

По положению рифмических цепей в строфе различаются рифмы смежные (aabb), перекрестные (abab), охватные (abba), смешанные (в том числе тернарные, aabccb), двойные, тройные; повторяясь, это расположение рифм служит важнейшим элементом строфики — как замкнутой (в приведенных примерах), так и цепной. В стихе рифма выполняет троякую функцию:

Cтихообразующую — как средство разделения и группировки стихов (подчеркивание стихораздела, соотнесенность рифмующих строк);

Фоническую — как опорная позиция для звукописи целого стиха («распыленная рифма»: «да что я, лучше что ли… из кожи вон, из штолен» у В.Маяковского) — или, наоборот, в стихах, насыщенных аллитерациями, где они имеют тенденцию сосредоточиваться в начале строки, а конец строки предоставлять рифмы (Брюсов);

Семантическую — как средство создания «рифмического ожидания» появления тех или иных слов, с последующим подтверждением или нарушением этого ожидания («Читатель ждет уж рифмы: розы…» — отсюда важность уместного использования рифм банальных, таких, как «радость — младость — сладость» и т.п., и оригинальных, экзотических). Во всех этих функциях рифма подчинена общему стилистическому целому стиха и в зависимости от соответствия этому целому ощущается как «хорошая или «плохая».

Точная рифма у Есенина

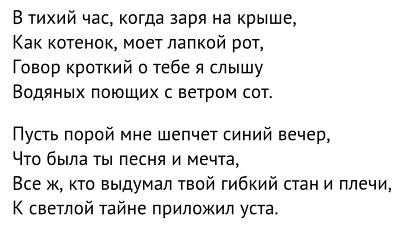

Рифму легко проследить в произведениях классиков русской литературы, именно они задавали начало популярности написания стихов, основанных на ней. Самой красивой, благодаря им, считается точная рифма. Примеры из литературы можно взять у Пушкина или Есенина. Начнем с Есенина. Вот отрывок из произведения «Не бродить, не мять в кустах багряных…»:

Окончания «ыше» и «ышу» в первой строфе идеально совпадают не только в ударном гласном в слоге, но и в который их сопровождает, они и задают ритм всему стиху. Такое звучание и называется «точная рифма». В литературе используется она довольно часто, от чего рифмы в разных стихах или у разных поэтов часто совпадают.

Рифма — это.

Рифма – это сходные по звучанию окончания поэтических строк. Термин происходит от греческого слова «соразмерность, ритмичность». Рифмующиеся слова обозначают границы строки, а пары рифм – границы строф (это как?).

Немаловажным условием созвучия является ударение. Должны совпадать именно ударные слоги, на которых и держится звуковой облик слов.

Например, когда Незнайка из сказочной повести Носова пытался научиться основам поэтического мастерства у Цветика, он подумал, что прекрасный пример рифмы: «веник-пряник». Однако того, что оба слова заканчиваются на «ник», оказалось недостаточно, ведь ударные гласные – разные.

Чтобы стало совсем понятно, подберём настоящие рифмы к слову «веник»: пленник, соплеменник, денег (звучит как деник), вареник. А со словом «пряник» созвучны слова: племянник, странник, многогранник. Может быть, вы придумаете ещё?

Цитата-комментарий[]

7.

Четверостишие типа AbbA, равное по объему перекрестному, несколько иным образом влияет на распределение смыслов вписанных в него синтаксических единств, а главное, оно енее устойчиво и в «потоке» легче распадается на составные части:

Кругом подножия кумира

Безумец бедный обошел

И взоры дикие навел

На лик державца полумира. (V, 147—148)

Это четверостишие напоминает первый пример перекрестного четверостишия, где мы нашли последовательно осуществленный параллелизм обеих полустроф. Почти аналогичная картина и здесь. Опоясывающие рифмы стихов 1-го и 4-го завеебршают строки, попениссвященные Петрсу; Евгению, его поведению (глагольной основе строфы) отданы стихи средние — 2-й и 3-й, Близость рифмы «обошел» — «нашел», подчеркчленивая смысловую близость строк, усиливает впечатление, что эта строфа делится не на полустрофы Ab + bA, a скорее на среднее замкнутое двустишие, заключенное в кольцо, его опоясывающее, — A + bb+A.

Кольцевое четверостишие в условиях, когда синтаксис нарушает строфические границы, распадается на составные части легче, чем перекрестное:

… потому

Что он не разбирал дороги

Уж никогда; казалось — он

Не примечал. Он оглушен

Был шумом внутренней тревоги. (V, 146)

Синтаксическая дробность здесь приводит почти к полному уничтожению строфы. Разница синтаксической функции слов «дороги» и «тревоги» препятствует установлению тех связей, которые эти слова в качестве рифм должны поддерживать. Перекличка опоясывающих рифм здесь затруднена характером того двустишия, которое заключено между этими рифмами. Это двустишие в обоих стихах имеет переносы; главное же здесь то, что и сами полустишия не имеют синтаксического сходства; в частности, рифмующиеся концы стихов «казалось — он» и «он оглушен» не создают впечатления прочности внутреннего двустишия, благодаря тому что местоимение «он» в первом случае находит себе аналогию не столько в рифме «оглушен», сколько в предрифменном таком же местоимении «он».

Интересно, что кольцевое четверостишие обладает гибкостью, позволяющей ему в условиях синтаксического равновесия представлять собой весьма прочную элементарную строфу, которая в «потоке» с успехом может служить в качестве опорного каркаса в начале или в конце стихового периода; то же четверостишие в иных синтаксических условиях либо легко выясняет свое среднее двустишие, либо вообще распадается, сливаясь с соседними элементарными строфами.

Именно в этой последней функции оно и фигурирует в онегинской строфе, тогда как в «Медном всаднике» мы находим его в обоих положениях попеременно в одной из двух указанных функций.

Основные типы рифм

Рифмы классифицируются по многим разным типам, но мы рассмотрим только основные, чтобы не забивать голову лишним:

1. По положению ударного слога от конца строки. Делятся на односложные, двусложные и так далее, до девятисложных. Первая часть слова указывает на то, где именно находится ударный слог, то есть односложные — последний слог, двусложные — предпоследний, и так далее. Эта классификация имеет и множество других обозначений, например, односложная и двусложная называются мужской и женской соответственно.

2. По степени богатства. Богатой является рифма, в которой совпадает предударный слог. Таких, разумеется, меньше, поэтому в силу частоты их использования они стали банальными и простыми, а слова, которые образуют богатую рифму, сами вертятся на языке.

3. По лексическим признакам. Классификация идет по лексическим элементам, например:

- Тавтологическая, когда слово полностью совпадает с созвучным.

- Омонимическая, когда слово совпадает с созвучным, но расходится по смыслу.

- Каламбурная, схожа с омонимической, но расходится по смыслу, иногда к словам добавляются приставки, или используются слова с одинаковыми частями.

- Паронимическая, когда слова созвучны по звучанию и написанию. Самый распространенный тип.

4. По принадлежности к части речи.

- Однородная. Это рифма, которая связывает созвучием слова одной части речи: два глагола, прилагательных и так далее.

- Разнородная. Связывает между собой слова разных частей речи.

- Составная. К ней относится употребление с союзами, местоимениями и междометиями.

5. По языковой принадлежности.

6. По степени точности. Этот пункт нас и интересует больше всего. Рассмотрим его подробно.

Рифма

Для начала разберемся, что вообще такое рифма. Это созвучие гласных в одном или нескольких слогах окончаний слов. С древних пор она влилась в стихотворную речь и стала практически ее неотъемлемой частью.

Окончания в стихах не только созвучны между собой, но и подчеркивают ритмическую концовку каждой строки. Это главное отличие рифмы от обычных звуковых повторов, не попадающих под определенный ритм в постоянной последовательности. Ее задают последние созвучные слоги в строках — ритмическое значение. Оно определяет мотив, под который должны попадать все строки стиха. Потому «палка — селедка», придуманная Незнайкой, не является рифмой, так как содержит только сходство в окончании, а не в ударном слоге. Существуют такие рифмы, которые основаны не только на ритмическом значении, но мы поговорим о том, что такое точная рифма.

Слоговый объем

Виды рифмы бывают разными и в основном все они делятся на определенные группы. И первой категорией является слоговый объем — это различие стихотворений по ударению на последнем слове в строчке.

- Мужские рифмы — особенностью такого строения произведений является то, что ударный звук приходится на последний слог. Например, жалюзи — отрази, молоко — широко, голова — кружева и так далее.

- Женские рифмы — этот вид является противоположностью первому варианту, в этом случае ударение падает на предпоследний слог. Например, бумага — благо, замена — измена, загадка — сладко и так далее.

- Дактилические рифмы — это один из самых сложных видов стихосложения, так как в основу заложены сложносоставные слова. Ударение падает на третий слог от конца. Например: диалектика — эклектика, ухабины — впадины, торфяники — овсяники и так далее.

- Гипердактилические рифмы — как понятно из названия, это усложненная форма вышеописанного вида. Ударение в таком случае падает на четвертый слог с конца, употребляется в стихосложении крайне редко. Например: протягиваются — притрагиваются, жемчужинами — суженными, обесцвечивают — очеловечивают и так далее.

И также этот вид рифмы делится на открытые и закрытые. Первые всегда оканчиваются гласными звуками, а вторые — согласными.

Точная рифма у Пушкина

В силу того, что этот русский классик написал очень много произведений, рифма в его стихах часто повторяется, причем она может встречаться повторно не только в его творениях, но и у многих современных писателей. Это происходит не по воле автора, а потому что точной рифме соответствует не так много слов, а воздержаться от ее красоты и от искушения построить стих исключительно на ней очень сложно. Вот и приходится использовать то, что уже было.

Точная рифма получается за счет окончаний «ужбы» (в первом четверостишье) и «оре» (во втором). В них согласная буква определяет звучание, а ударные гласные определяют ритм и рифму. За счет того что все буквы в окончании совпадают по звучанию, здесь и получается точная рифма. Примеры наглядно показывают, что подобрать большое количество слов для такой рифмы непросто. Но повторения не портят звучание стиха и не лишают его красоты. Рассмотрим для закрепления еще один пример из произведений Пушкина.

Слоги «ты», «даш» и «дашь» образуют точную рифму, так как они полностью идентичны по звучанию. Хоть вторая пара и различается по написанию, в точной рифме этот факт не играет никакой роли. Это различие не способно изменить звучание никоим образом, поэтому здесь, безусловно, точная рифма. Примеры можно найти почти у любого автора, как и встретить похожие рифмы. Заметнее всего это проявляется в омонической и каламбурной рифме. Но подобный тип по определению точный, и красивым слогом, как правило, не считается.

Может ли быть стих без рифмы

Да. Это может быть белый стих, в котором нет рифмы, но есть четкий размер. Например – «Агасфер» Жуковского:

Есть остров; он скалою одинокой

Подъемлется из бездны океана;

Вокруг него все пусто: беспредельность

Вод и беспредельность неба.

Многие современные поэты устали от рифмы и с удовольствием пишут белые стихи, в которых присутствует ритм, а рифма считается необязательной. Такие тексты также называются верлибрами.

Пример – из Уитмена:

Прощай, мое Вдохновенье!

Прощай, мой милый товарищ, моя дорогая любовь!

Я ухожу, а куда — и сам не знаю,

Не знаю, что ждет меня впереди, не знаю, встретимся ли мы с тобою, —

Так, значит, — прощай, мое Вдохновенье.

Не думайте, что авторы верлибров не умеют рифмовать. Умеют, но иногда им хочется освободиться от любых условностей и отпустить свою мысль на волю. Ведь творчество – это и есть свобода.