Анализ стихотворения

С чего следует начать анализ? «Воспоминания в Царском Селе» (1814 г.) — это произведение, в котором поэт переходит от успешных годов XVIII столетия, когда страной руководила императрица Екатерина II, к совсем недавнему прошлому. Он подробно рассказывает о событиях войны против французов, отмечая главные из них: сожжение Москвы и Бородинскую битву. Описывает победоносное шествие русской армии по Европе до самого сердца Европы.

Победу над Наполеоном поэт сравнивает с избавлением от «бича вселенной». Обращение в концовке стихотворения к Жуковскому произвело на того особенно сильное впечатление.

Анализ стихотворения Анны Андреевны Ахматовой «В Царском Селе»

Три поэтических произведения составили небольшой цикл 1911 г. Его заглавие указывает на главную тему — память о любимом городе, в котором прошли годы детства и отрочества автора.

Далекие воспоминания об ипподроме и ухоженных лошадях, упомянутых Ахматовойи в прозе, определяют образную структура зачина «По аллее проводят лошадок…» В художественном тексте выстраивается ряд, образованный приметами детства: к аккуратно расчесанным «лошадкам» присоединяются «розовый друг» попугай и лексема «игрушечная», характеризующая субъекта речи.

Лирическая героиня признается в любви к «городу загадок», одновременно намекая на пережитую личную драму. Высокое чувство неразрывно с печалью. Тоскливые эмоции тоже двоятся: сначала они были невыносимо тяжелыми, как «предсмертный бред», а затем сменились спокойным, привычным ощущением душевного груза. Так зарождается тема двойничества, которая получает развитие в следующих стихотворениях триптиха.

Об образе Пушкина, сквозном для ахматовской поэтики, немало сказано исследователями. Начало обширной темы положено анализируемым циклом, где классик предстает и в роли великого поэта, и как человек, один из наших предков.

Принцип амбивалентности положен в основу знаменитого образа статуи-«мраморного двойника» героини из второго текста цикла. Упоминания о холодности белого изваяния обрамляют текст, встречаясь в зачине и концовке. В центральном эпизоде статуя олицетворена: она может чувствовать шелест листьев, вглядываться в озерную гладь, а на теле имеется «запекшаяся рана».

Отчаянное и на первый взгляд парадоксальное желание стать статуей, выраженное эмоциональным возгласом финала, возвращает читателя к теме любви — трагической, навсегда разделенной временем.

В третьем произведении образ классика воплощается в задумчивого смуглого юношу. Звеном, связующим почти легендарное прошлое и настоящее, становятся составляющие художественного пространства: аллеи, берег озера, низкие пеньки под соснами, густо покрытые хвоей. Суть лирической ситуации основывается на замечательной иллюзии: четко очерчивая столетний промежуток между двумя временными планами, автор подчеркивает неизменность природы, включенной в художественное пространство текста. Оригинальный прием создает ощущение, что лирическое «я» и читатель благоговейно следуют за гениальным отроком, неспешно прогуливающимся по парку. Яркие вещные детали, ставшие характерной чертой ахматовского мастерства, усиливают эффект присутствия.

Особенности любовной лирики А.А. Ахматовой

Талант А. Ахматовой ярко проявился в её любовной лирике. Впоследствии критики отмечали, что любовные драмы, развёртывающиеся в её стихах, происходят будто в молчании. Ничто в них не разъясняется, не комментируется, слов очень мало, но каждое из них несёт огромную психологическую нагрузку. Предполагается, что читатель или должен догадаться или обратиться к своему личному опыту, и тогда стихотворение окажется очень широко по своему замыслу. Его тайная драма, скрытый сюжет относятся ко многим людям.

Лирика А. Ахматовой периода ее первых книг («Вечер», «Четки», «Белая стая») – почти исключительно любовная лирика. Её новаторство как художника первоначально проявилось именно в этой вечной теме

Эти стихи сразу же привлекли к себе внимание современников. Так, Б.Эйхенбаум высказал мысль о «романности» любовной лирики А

Ахматовой. В лирическом романе-миниатюре поэтесса достигла большого мастерства:

Как велит простая учтивость, Подошёл ко мне, улыбнулся… Все мои бессонные ночи Я вложила в тихое слово И сказала его напрасно. Отошёл ты. И стало снова На душе и пусто, и ясно.

«Смятение»

В этом стихотворении трагедия десяти лет рассказана в одном кратком событии, одном жесте, взгляде, слове. Нередко миниатюры А. Ахматовой были в её излюбленной манере принципиально незавершёнными. Они походили, скорее, не на роман, а на вырванную из него страничку, не имеющую ни начала, ни конца и заставляющую читателя самого додумывать, что же происходило между героями прежде. В. Гиппиус называл подобные стихотворения «гейзерами». В этих стихах-фрагментах чувство словно мгновенно вырывается наружу из плена молчания, безнадёжности, отчаяния. Стихотворение «Хочешь знать, как всё это было?..» (1910) – одно из наиболее характерных в этом плане:

Хочешь знать, как всё это было? – Три в столовой пробило, И прощаясь, держась за перила, Она словно с трудом говорила: «Это всё… Ах, нет, я забыла, Я люблю вас, я вас любила Ещё тогда!» «Да».

Фрагмент давал поэтессе возможность насытить стихотворение острым психологизмом. Иногда такие дневниковые записи были более распространёнными, включали в себя не двух, а трёх, четырёх действующих лиц, черты интерьера, пейзажа.

Многие говорили о загадке А. Ахматовой. Вызывало недоумение странное многоголосие её любовной лирики. В любовный роман Ахматовой входила эпоха. Поэтесса внесла свою интерпретацию в изображение этого чувства, высокую идею равенства мужчины и женщины в отношениях. Многие ошибочно видели в стихах А. Ахматовой лишь внешнюю сторону – угнетённость, разочарование любовью. Это связано с трагической судьбой её мужа Н. Гумилёва, пострадавшего во время репрессий. Мне кажется, что исключительной чертой А. Ахматовой была не слабость и безвольность, а сила духа. Любовная лирика поэтессы переживала эволюцию. Ахматовой казалось, что она писала лишь о горестях, блужданиях, бурях в своей жизни. Но на самом деле она описывала народные страдания. Ощущение непрочности бытия пронизывает лирику поэтессы в те годы. Мотив замкнутости, отъединённости является ведущим в то время:

Ты пришёл меня утешить, милый, Самый нежный, самый кроткий… От подушки приподняться нету силы, А на окнах частые решетки. «Ты пришёл меня утешить, милый…» Она сравнивает себя с кукушкой в часах: Знаешь, долю такую Лишь врагу Пожелать я могу. «Я живу как кукушка в часах…»

В лирике А. Ахматовой всё сильнее звучат мотивы мгновенности, бренности человеческой жизни, ее греховности. Лирическая героиня ищет спасение от этих процессов в религии. Но молитва неожиданно сплетается с чувством любви и томления:

Протертый коврик под иконой, В прохладной комнате темно. И густо плющ темно-зеленый Завил широкое окно.

«Протертый коврик под иконой».

Именно в послереволюционной лирике поэтессы появляется мотив совести. Эта тема широко раздвинула рамки любовной поэзии, традиционные ситуации треугольника. Она показала нам страдания и боль, несоизмеримые с конкретной ситуацией. В стихах всё чаще появляются библейские мотивы. Лирика А. Ахматовой расширяется до осмысления судеб своей страны. В 20-30-е годы меняется тональность её любовных стихотворений. Любовный эпизод продолжает казаться неразвернутым последовательно, не имеет ни конца, ни края. Любовное признание кажется читателю отрывком из случайного разговора. Героиня ахматовских стихов чаще всего говорит сама с собой, в состоянии порыва, полубреда. Она не считает нужным разъяснять происходящее. Передаются лишь основные сигналы чувств. Поэтому лирика А.А. Ахматовой и создаёт ощущение интимности, сердечной открытости.

Анализ стихотворения Ахматовой «В Царском Селе»

Три поэтических произведения составили небольшой цикл 1911 г. Его заглавие указывает на главную тему — память о любимом городе, в котором прошли годы детства и отрочества автора.

Далекие воспоминания об ипподроме и ухоженных лошадях, упомянутых Ахматовой и в прозе, определяют образную структура зачина «По аллее проводят лошадок…» В художественном тексте выстраивается ряд, образованный приметами детства: к аккуратно расчесанным «лошадкам» присоединяются «розовый друг» попугай и лексема «игрушечная», характеризующая субъекта речи.

Лирическая героиня признается в любви к «городу загадок», одновременно намекая на пережитую личную драму. Высокое чувство неразрывно с печалью. Тоскливые эмоции тоже двоятся: сначала они были невыносимо тяжелыми, как «предсмертный бред», а затем сменились спокойным, привычным ощущением душевного груза. Так зарождается тема двойничества, которая получает развитие в следующих стихотворениях триптиха.

Об образе Пушкина, сквозном для ахматовской поэтики, немало сказано исследователями. Начало обширной темы положено анализируемым циклом, где классик предстает и в роли великого поэта, и как человек, один из наших предков.

Принцип амбивалентности положен в основу знаменитого образа статуи-«мраморного двойника» героини из второго текста цикла. Упоминания о холодности белого изваяния обрамляют текст, встречаясь в зачине и концовке. В центральном эпизоде статуя олицетворена: она может чувствовать шелест листьев, вглядываться в озерную гладь, а на теле имеется «запекшаяся рана».

Отчаянное и на первый взгляд парадоксальное желание стать статуей, выраженное эмоциональным возгласом финала, возвращает читателя к теме любви — трагической, навсегда разделенной временем.

В третьем произведении образ классика воплощается в задумчивого смуглого юношу. Звеном, связующим почти легендарное прошлое и настоящее, становятся составляющие художественного пространства: аллеи, берег озера, низкие пеньки под соснами, густо покрытые хвоей. Суть лирической ситуации основывается на замечательной иллюзии: четко очерчивая столетний промежуток между двумя временными планами, автор подчеркивает неизменность природы, включенной в художественное пространство текста. Оригинальный прием создает ощущение, что лирическое «я» и читатель благоговейно следуют за гениальным отроком, неспешно прогуливающимся по парку. Яркие вещные детали, ставшие характерной чертой ахматовского мастерства, усиливают эффект присутствия.

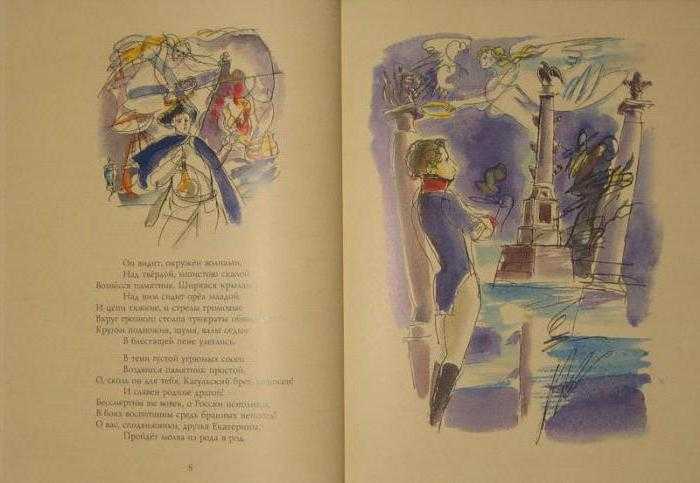

«Воспоминания в Царском Селе» (1814 г.) — одно из самых известных стихотворений Александра Сергеевича Пушкина. Он написал его в 15-летнем возрасте. Стихотворение известно не только своим содержанием, но и тем, что заслужило похвалу знаменитого поэта того времени — Гавриила Державина, который признал талант юного стихотворца.

Стихотворение «Воспоминания в Царском Селе» (1814 г.) несет в себе черты сразу двух и элегии. Его лирический герой перечисляет памятники Царского Села, которые проплывают перед его взором. Это установленная в память об успешной победе отечественного флота над турецкой армией в 1770 году, памятник, появившийся после успеха армады Румянцева опять над турками. На этот раз при местечке Кагул в том же 1770 году. В тексте стихотворения автор вспоминает славных и великих полководцев тех времен, их успехи и поэтов, которые их воспевали.

В стихотворении «Воспоминания в Царском Селе» (1814 г.) герой задумывается о новом веке, который начался совсем недавно. И в нем уже случилось немало событий, потрясших Россию: нашествие войск Наполеона, сгоревшая Москва, покорение Парижа.

В финале своего произведения поэт как бы обращается к поэту нового времени Жуковскому, которого он называет скальдом России. Он призывает всех окружающих восхвалять будущие успехи русского народа.

Анализ стихотворения «Воспоминания в Царском Селе» (1814 г.) всегда направлен на высокую роль поэта в обществе, которую отмечает автор. Пушкин прямо заявляет, что каждой эпохе требуются не только полководцы и отважные солдаты, но и поэты, которые будут вдохновлять героев на их подвиги.

Тема Петербурга и любви в поэзии поэтессы

Масштабной темой в поэзии поэтессы является тема любви. Как правило у нее она драматична и несчастна. Но эта тема не интимная, а наоборот масштабная и всеохватывающая. В ней отражаются сложность и богатство чувств человека, связь с миром. Героиня стихов не замыкается в себе, а видит всю красоту и безграничность мира, он ей дорог и любим.

Художественное мышление Ахматовой пронизано религиозными чувствами.

Замечание 2

Поэтессе свойственна была нравственна оценка, ощущение своей греховности и стремление к покаянию, которое характерно для сознания православного человека.

Героиня стихов Анны часто предстает перед читателем с молитвой на устах. Писательница верила в то, что все грешники будут прощены Богом. Духовность автора создает использование религиозной лексики: лампада, монастырь, литургия, обедня, икона, колокольня, образа. В стихотворениях «Предсказание», «Причитание», цикл «Библейских стихов» используются такие жанры ее лирики как – исповедь, проповедь, предсказание, то есть то, что наполнено библейским содержанием.

Вместе с основной темой любви в творчестве Анны есть место теме Петербурга и людей, живущих в нем. Героиня стихов Ахматовой влюблена в этот величественный город, в его площади, набережные, колонны и статуи. Часто тема любви и Петербурга присутствуют вместе в стихах.

«Стихи о Петербурге», анализ цикла стихотворений Ахматовой

Петербург всегда будоражил воображение творческих людей. Этому городу на Неве посвящены художественные полотна, музыкальные произведения, поэмы, стихи, романы. В этом городе разворачиваются сюжеты многих известнейших произведений русской литературы: «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского, «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя, «Медного всадника» А. С. Пушкина.

Этот город стал «колыбелью трех революций». Поэтому не могли остаться в стороне и писатели ХХ века: так появился мистический «Петербург» Андрея Белого, знаковые места прекрасного русского города, запечатленные в ранней поэзии Александра Блока (театр, аптека, фонарь, памятник Петру Первому).

Свой город увидела и юная Анна Ахматова, которая выросла и получила свое первое образование в пригороде Петербурга — знаменитом Царском Селе. Незримую связь с Пушкиным, столетием, раньше ходившим по дорожкам Екатерининского парка, любовавшимся Царскосельской статуей, Анна Андреевна чувствовала всю жизнь.

Свое произведение Ахматова назвала просто: «Стихи о Петербурге». Это небольшой цикл из двух стихотворений, написанных в 1913 году. Они объединены не столько самим городом, сколько именем его основателя. В первом восьмистишии возникают самые узнаваемые образы Петербурга — Исаакиевский собор и Медный Всадник.

Только вот их окружение претерпело изменения: вокруг памятников архитектуры «черные трубы», с которых «душный и суровый ветер сметает гарь». Да, начало ХХ века и в России ознаменовалось индустриализацией. Появление заводов и фабрик стало символом прогресса в Европе, но русские люди, привыкшие к патриархальному, деревенскому укладу, неоднозначно относились к переменам.

Позже Александр Блок в “Фабрике” отзовется на эту тему, а Сергей Есенин в знаменитом «Сорокоусте» передаст свое отношение к противостоянию «живого» и «железного» с помощью поединка между «тонконогим жеребенком» и поездом, летящим «на чугунных лапах». Конечно, поединок выиграет железное чудовище, но симпатии героя навсегда останутся на стороне живой природы.

Отношение Ахматовой выражено лаконичней, но оно очевидно:

…своей столицей новой

Недоволен государь.

В первой части Петербург выглядит городом императора-победителя, там царит величественность и холод. Во второй части цикла ледяная монолитность уступает нежной хрупкости инея, сквозь которую проступает биение живого любящего сердца. Второе стихотворение цикла о любви.

В нем в большей степени проявляются особенности акмеизма — литературного течения, под влиянием которого еще находилась в то время юная Анна Ахматова, только-только вышедшая замуж и родившая своего первенца

Акмеизм культивировал внимание к деталям, и их здесь великое множество: арка над Галерной, нераскрытый веер в руке героя, розовый месяц в небе над Летним Садом

Любовь героев освящена присутствием Петербурга, ведь их тени навсегда останутся под аркой на Галерной. Отсюда чувство спокойствия, которое сквозит в каждой строке:

Сердце бьется ровно, мерно…

Вся любовь утолена.

Это чувство утоленной любви, уже не требующей «томительных свиданий у постылого окна», и создает ощущение покоя и в то же время свободы. По мысли автора, любовь родившаяся в Петербурге, останется вечной, как у «вечной» Сонечки Мармеладовой из романа «Преступление и наказания», как у Маши Мироновой — «капитанской дочки» Пушкина, отвоевавшей у государыни Екатерины свое право на женское счастье.

Спокойствие подчеркнуто и самим ритмом стиха: четырехстопный хорей замедляется с помощью чередования женской и мужской рифмы. Однако последние строки стихотворения у внимательного читателя вызывают и другие ассоциации: «холодная улыбка императора Петра» невольно напоминает о «горделивом истукане», которого увидел безумный Евгений в Медном Всаднике.

Петербург навсегда останется для Анны Ахматовой свидетелем ее жизни: здесь она обрела любовь, здесь терпела первую «любовную пытку». В страшном 1938 году «простояла триста часов» возле стен знаменитой тюрьмы «Кресты», ожидая вестей о единственном сыне Льве Гумилеве. В этом городе встретила начало войны и пережила первые дни блокады. И любовь к этому прекрасному городу тоже осталась в сердце поэтессы навсегда.

Анализ стихотворения «В царском селе» Ахматовой (2)

Произведение «В Царском селе» Анны Андреевны Ахматовой впервые было представлено читающей публике на страницах сборника «Вечер».

Стихотворение написано в 1911 году. В эту пору поэтессе 22 года, она еще только готовится дебютировать в отечественной поэзии, муж, Н. Гумилев, всячески поддерживает ее в этом направлении. В этот же период она путешествует по Европе. Жанр элегический, размер у каждой части свой, тут и трехсложник, дольник, и ямб. Рифмовка перекрестная. Пушкинская тема сопровождала поэтессу всю жизнь. Она одинаково охотно углублялась в тайны его личности и творчества. Золотой век русской литературы для А. Ахматовой – и источник вдохновения, и путеводная звезда, и образец. Царское Село неразрывно связано с памятью о А. Пушкине и собственном детстве. После свадьбы молодая семья обосновалась там же, довелось поэтессе побывать в нем и в более поздние годы. Царскосельская тема – одна из самых важных в ее лирике. Первую часть открывает описание «лошадок», которых проводят по аллеям. В строчках явно слышна намеренная звукопись, подчеркивающая минорное настроение героини. «Город загадок» сулил многое, в еще большем разочаровал, однако она все же любит его. Как друг какаду (сравнение): здесь и насмешка над собой, умеющей дружить лишь с прирученной птицей, а не людьми, и более зрелые чувства, в свете которых былые порывы смешны. Предсмертный бред, тоска души: странно вспомнить. «Час пред закатом»: когда тьма спускается на город, и человек остается наедине со своими мыслями и бессонницей. «Ветер с моря»: символ утраченной вольности, чистоты, естественности. Море поэтесса особенно любила. «Уйди»: здесь уже отзвук семейных отношений. Вторая часть посвящена брошенной мраморной статуе, чье таинственное спокойствие манит ее: я тоже мраморною стану. Наконец, третья часть о лицеисте А. Пушкине. Несколько примет, шагов, вздохов – и вот уже перед читателем встает образ «смуглого отрока». Парни – французский поэт. Треуголка – деталь форменной одежды учеников. Эпитеты: растрепанный, холодный, поверженный. Метафора: шорохам зеленым. Ассонанс: столетие мы лелеем. На этих тропинках она одна, но рядом незримо встают спутники: любимый человек, любимый поэт. Пейзаж изображен классический, петербургский.

Царскосельский цикл Анны Ахматовой – цельное произведение, передающее аромат и тени двух веков. Вечные чувства прошлого оживают в настоящем.

Стихи Анны Ахматовой о Петербурге

Петербург в стихах Анны Ахматовой – это не фон, не второстепенный персонаж, а реальный, осязаемый образ, с которым связаны все самые яркие переживания и жизненные впечатления поэтессы.

Детские годы Ахматовой прошли в Царском Селе, и, ступая по аллеям Екатерининского парка, она ощущала связь времен и тот лицейский дух, который когда-то воспел ее великий предшественник, Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении “19 октября 1925”.

Ниже вы можете ознакомиться с анализами стихов о Петербурге.

Петербург в творчестве Анны Ахматовой

Как приятно тёплым весенним вечером пройтись по улицам Петербурга, посетить Невский, увлекающий людей в бесконечное движение ночной жизни, пройтись по маленьким улочкам центра и, наконец, забрести на Дворцовую площадь и долго стоять и смотреть в тёмное звёздное, потрясающее своей таинственностью небо.

И тут же возникает ощущение необъяснимости, неразгаданности всего города, ощущение того, как мало известен город людям, которые в нём живут, как много нераскрытого в нём, какое множество тайн скрывает он на своих улицах, площадях и садах.

Как же изучить этот город, чтобы он стал понятным каждому, кто живёт в нём? Это очень просто: открыть сборник стихотворений Анны Андреевны Ахматовой, где в любом стихотворении можно обнаружить строки, посвящённые Петербургу. Её стихи открывают нам этот величественный город: и старый Петербург, и Петроград, и Ленинград.

Город в стихах Ахматовой предстаёт одухотворённым, прекрасным, согретым теплотой её души. Город становится не просто местом обитания, а хорошим и верным другом. Петербург-один из главных героев лирики Ахматовой.

Наверное, это случается со всеми поэтами, жившими в нём. Ахматова видит Петербург не как человек, поражённый его красотой, а как человек, который видит его как бы изнутри.

В стихотворениях образы Петербурга точны и конкретны, но они не перестают волновать и удивлять своей поэтичностью.

Внимание к подробностям и деталям пейзажа становится особенностью стихов Ахматовой. Для неё ‑город, “горькой любовью любимый”, Нева, Фонтанка, Невский, каналы и дома-места обитания её духа:

Вновь Исакий в облаченьи

Из литого серебра

Стынет в грозном нетерпеньи

Конь Великого Петра

(“Стихи о Петербурге”)

Именно в Петербурге происходят главные события любовной лирики Ахматовой. Город в её стихах — не фон событий, а участник всего происходящего. Воспоминания любви в стихах непременно перекликаются с образом города. Это единство города и переживаний Ахматовой становится особенностью, чем-то новым, что внесла Ахматова в тему Петербурга:

- А мы живём торжественно и трудно

- И чтим обряды наших горьких встреч,

- Когда с налёту ветер безрассудный

- Чуть начатую обрывает речь, —

- Но ни на что не променяем пышный

- Гранитный город славы и беды,

- Широких рек сияющие льды,

- Бессолнечные мрачные сады

- И голос Музы еле слышный. (“ Ведь где-то есть простая жизнь и свет”)

” Чудесный город Петров” переходит в город” обречённый” к концу 1913 года, который стал рубежом, разделяющим мирную жизнь и ужасы гражданской войны. Город для неё-” грешник, видящий райский перед смертью сладостный сон”. Но город не перестаёт быть любимым для Ахматовой.

- Тот голос, с тишиной великой споря,

- Победу одержал над тишиной

- Во мне ещё, как песня или горе,

- Последняя зима перед войной!

- Белее сводов Смольного собора

- Таинственней, чем пышный Летний сад,

- Она была. Не знали мы, что скоро

- В тоске предельной поглядим назад. ( “Тот голос, с тишиной великой споря”)

Изобразительный синтаксис

Внешняя простота, завершенность речевого потока достигается использованием двусоставных предложений и пар однородных членов, оформленных союзом И. Однако стихотворение не оставляет впечатление эмоциональной инертности. Экспрессивность стихотворения создается стилистическими фигурами речи.

Следует обратить внимание на инверсию («У озерных грустил берегов», «здесь лежала его треуголка» и др. )

Мы знаем, что инверсия относится к числу стилистических фигур и неожиданный порядок слов может распределить иначе смысловые акценты предложения. Использование порядка слов в стилистических целях в данном фрагменте («У озерных грустил берегов») подчёркивает одиночество лирического героя, для которого «озерные берега» были местом вдохновения, раздумий. В другом фрагменте («здесь лежала его треуголка») на первое место ставится обстоятельственное слово

Зачем? Автору было очень важно сказать читателю, что именно «здесь» бывал Пушкин

Особо выразительно и психологически значимо в тексте многоточие («устилают низкие пни»), сигнализирующее о душевном волнении героини, обращённой в далёкое прошлое. Ведь именно у него, у Пушкина, Ахматова училась подлинности поэтического слова. Именно Пушкин всегда был для неё тем родником духовности, к которому постоянно хочется припадать.

А. С. Пушкин в повести «Арап Петра Великого» как-то заметил: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Сегодня я, читая стихотворение Анны Ахматовой, попыталась прикоснуться к этой занимательной науке.

Двадцать первое. Ночь. Понедельник…

Стихи Анны Ахматовой о любви идут от самого сердца. Ее поэзия – будто ее личный дневник, в котором она делится с читателями самым сокровенным.

Любовь

То змейкой, свернувшись клубком, У самого сердца колдует, То целые дни голубком На белом окошке воркует,

То в инее ярком блеснет, Почудится в дреме левкоя… Но верно и тайно ведет От радости и от покоя.

Умеет так сладко рыдать В молитве тоскующей скрипки, И страшно ее угадать В еще незнакомой улыбке.

***

Двадцать первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, Что бывает любовь на земле.

И от лености или со скуки Все поверили, так и живут: Ждут свиданий, боятся разлуки И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна, И почиет на них тишина… Я на это наткнулась случайно И с тех пор все как будто больна.

***

То пятое время года, Только его славословь. Дыши последней свободой, Оттого, что это — любовь. Высоко небо взлетело, Легки очертанья вещей, И уже не празднует тело Годовщину грусти своей.

***

Выбрала сама я долю Другу сердца моего: Отпустила я на волю В Благовещенье его. Да вернулся голубь сизый, Бьется крыльями в стекло. Как от блеска дивной ризы Стало в горнице светло.

***

Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал, Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли, Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!.. За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашел И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбужу, В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя: «Нет на земле твоего короля…»

***

Вечером

Звенела музыка в саду Таким невыразимым горем. Свежо и остро пахли морем На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: «Я верный друг!» И моего коснулся платья… Как не похожи на объятья Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц, Так на наездниц смотрят стройных… Лишь смех в глазах его спокойных Под легким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса Поют за стелющимся дымом: «Благослови же небеса — Ты первый раз одна с любимым».

***

Чернеет дорога приморского сада, Желты и свежи фонари. Я очень спокойная. Только не надо Со мною о нем говорить. Ты милый и верный, мы будем друзьями… Гулять, целоваться, стареть… И легкие месяцы будут над нами, Как снежные звезды, лететь.

***

У меня есть улыбка одна: Так, движенье чуть видное губ, Для тебя я ее берегу Ведь она мне любовью дана. Все равно, что ты наглый и злой, Все равно, что ты любишь других. Предо мной золотой аналой, И со мной сероглазый жених.

***

Настоящую нежность не спутаешь Ни с чем, и она тиха. Ты напрасно бережно кутаешь Мне плечи и грудь в меха.

И напрасно слова покорные Говоришь о первой любви, Как я знаю эти упорные Несытые взгляды твои!

***

Муж хлестал меня узорчатым, Вдвое сложенным ремнём. Для тебя в окошке створчатом Я всю ночь сижу с огнём.

Рассветает. И над кузницей Подымается дымок. Ах, со мной, печальной узницей, Ты опять побыть не мог.

Для тебя я долю хмурую, Долю-муку приняла. Или любишь белокурую, Или рыжая мила?

Как мне скрыть вас, стоны звонкие! В сердце темный, душный хмель, А лучи ложатся тонкие На несмятую постель.

***

Любовь покоряет обманно, Напевом простым, неискусным. Еще так недавно – странно Ты не был седым и грустным.

И когда она улыбалась В садах твоих, в доме, в поле Повсюду тебе казалось, Что вольный ты и на воле.

Был светел ты, взятый ею И пивший ее отравы. Ведь звезды были крупнее, Ведь пахли иначе травы, Осенние травы.

***

Есть в близости людей заветная черта, Ее не перейти влюбленности и страсти,- Пусть в жуткой тишине сливаются уста И сердце рвется от любви на части.

И дружба здесь бессильна и года Высокого и огненного счастья, Когда душа свободна и чужда Медлительной истоме сладострастья.

Стремящиеся к ней безумны, а ее Достигшие — поражены тоскою… Теперь ты понял, отчего мое Не бьется сердце под твоей рукою.

«В Царском Селе» А.Ахматова

«В Царском Селе» Анна Ахматова

По аллее проводят лошадок. Длинны волны расчесанных грив. О, пленительный город загадок, Я печальна, тебя полюбив.

Странно вспомнить: душа тосковала, Задыхалась в предсмертном бреду. А теперь я игрушечной стала, Как мой розовый друг какаду.

Грудь предчувствием боли не сжата, Если хочешь, в глаза погляди. Не люблю только час пред закатом, Ветер с моря и слово «уйди».

…А там мой мраморный двойник, Поверженный под старым кленом, Озерным водам отдал лик, Внимает шорохам зеленым.

И моют светлые дожди Его запекшуюся рану… Холодный, белый, подожди, Я тоже мраморною стану.

Смуглый отрок бродил по аллеям, У озерных грустил берегов, И столетие мы лелеем Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко Устилают низкие пни… Здесь лежала его треуголка И растрепанный том Парни.

Анализ стихотворения Ахматовой «В Царском Селе»

Три поэтических произведения составили небольшой цикл 1911 г. Его заглавие указывает на главную тему — память о любимом городе, в котором прошли годы детства и отрочества автора. Далекие воспоминания об ипподроме и ухоженных лошадях, упомянутых Ахматовой и в прозе, определяют образную структура зачина «По аллее проводят лошадок…» В художественном тексте выстраивается ряд, образованный приметами детства: к аккуратно расчесанным «лошадкам» присоединяются «розовый друг» попугай и лексема «игрушечная», характеризующая субъекта речи.

Лирическая героиня признается в любви к «городу загадок», одновременно намекая на пережитую личную драму. Высокое чувство неразрывно с печалью. Тоскливые эмоции тоже двоятся: сначала они были невыносимо тяжелыми, как «предсмертный бред», а затем сменились спокойным, привычным ощущением душевного груза. Так зарождается тема двойничества, которая получает развитие в следующих стихотворениях триптиха.

Об образе Пушкина, сквозном для ахматовской поэтики, немало сказано исследователями. Начало обширной темы положено анализируемым циклом, где классик предстает и в роли великого поэта, и как человек, один из наших предков.

Принцип амбивалентности положен в основу знаменитого образа статуи-«мраморного двойника» героини из второго текста цикла. Упоминания о холодности белого изваяния обрамляют текст, встречаясь в зачине и концовке. В центральном эпизоде статуя олицетворена: она может чувствовать шелест листьев, вглядываться в озерную гладь, а на теле имеется «запекшаяся рана».

Отчаянное и на первый взгляд парадоксальное желание стать статуей, выраженное эмоциональным возгласом финала, возвращает читателя к теме любви — трагической, навсегда разделенной временем.

В третьем произведении образ классика воплощается в задумчивого смуглого юношу. Звеном, связующим почти легендарное прошлое и настоящее, становятся составляющие художественного пространства: аллеи, берег озера, низкие пеньки под соснами, густо покрытые хвоей. Суть лирической ситуации основывается на замечательной иллюзии: четко очерчивая столетний промежуток между двумя временными планами, автор подчеркивает неизменность природы, включенной в художественное пространство текста. Оригинальный прием создает ощущение, что лирическое «я» и читатель благоговейно следуют за гениальным отроком, неспешно прогуливающимся по парку. Яркие вещные детали, ставшие характерной чертой ахматовского мастерства, усиливают эффект присутствия.

Средства выразительности

Для того чтобы показать глубину своих чувств и переживаний, Ахматова использует художественные приемы. Чаще всего в произведении встречаются эпитеты («ветер душный и суровый», «томительные свидания») – они помогают ярче нарисовать перед глазами читателя городские образы. Постоянно обращается поэтесса и к метафорам («под аркой нашей души навсегда», «стынет конь») – они позволяют уже не только увидеть, но и прочувствовать ту атмосферу Петербурга, в которую так влюблена Ахматова.

Для Анны Ахматовой Санкт-Петербург стал городом мечты и городом разрушенных надежд одновременно. Он будто бы был самым любимом местом для нее, но в то же время являлся и ее личным адом. Об этом она и говорит в своих стихотворениях, понимая, что все достопримечательности мучают ее, но все же вызывают «утоленную любовь», от которой никуда не получится сбежать.

Еще примеры анализа стихотворений:

Саша — Н. Некрасов

Создание стихотворения

Стихотворение «Воспоминания в Царском Селе» (1814 г.) Пушкина писал осенью 1814 года. Он это сделал по необходимости — собственное произведение требовалось прочитать на экзамене в Царскосельском лицее, где учился поэт.

Открытый публичный экзамен проводился при переходе с младшего на старший курс. Свое участие в экзамене подтвердил известный поэт того времени Узнав об этом, учитель словесности лицеистов Галич предложил Пушкину, который уже неоднократно публиковал свою лирику, написать для этого события какое-то достойное стихотворение.

Незадолго до экзамена прошла репетиция. Такое требование выдвинул министр просвещения при правительстве Алексей Разумовский. Он сам и присутствовал на ней. Тогда-то впервые и представил свое произведение Пушкин. «Воспоминания в Царском Селе» (1814 г.) произвели на всех большое впечатление.

Структурный анализ стихотворения

Всего в произведении семь строф. Первое стихотворение представляет собой два четверостишия, а второе — пять. В этих строчках часто упоминаются разнообразные достаточно яркие и узнаваемые топонимы, которые позволяют подчеркнуть красоты Петербурга и при этом напомнить людям ощущения от посещения этого города и его достопримечательностей.

Впрочем, тут есть и нотки грусти, поскольку река Нева тут предстает, как образ реки Лета, которая является мифологической рекой забвения, упоминавшейся в греческих мифах. Таким образом Анна Ахматова хотела продемонстрировать различные образы и облики любимого ею города, которые она видела в разные периоды своей жизни.