Описание парцелляции.

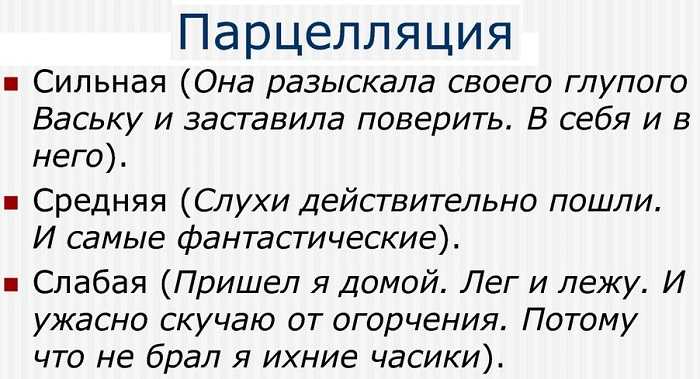

Смысл любого предложения передается в базовой фразе. Парцеллят передается зависимой частью конструкции. Все вместе создает парцеллированную конструкцию.

Иначе парцелляцию в русском языке можно назвать средством выделения, постановки акцента. Таким образом в конструкции появляется дополнительный смысл.

Пример: «Она действительно отличается от большинства современных актрис, равно хороших или плохих. Играя по своей собственной первоочередной системе. Плача настоящими слезами, не глицериновыми. Истекая не клюквенным соком. Никому не подражая. Ничего не имитируя» – «Сегодняшняя газета», 16 авг. 1997 г.

В примере базовой частью является фраза «Она действительно отличается от большинства современных актрис, равно хороших или плохих», все остальные короткие предложения – это парцелляты. По сути своей они являются «оторванными» от глагола деепричастными оборотами.

Эллипсис в тексте

А сегодня мы поговорим о другой, не менее распространённой фигуре – эллипсисе. Ещё одно странное словечко, и оно не имеет отношения к геометрии, как может показаться, на первый взгляд. Эллипсис в переводе с греческого – «выпадение», «нехватка».

Вот в последнем коротеньком предложении пропущено сразу три слова: «означает», «языка» и «это». Вы здесь можете наблюдать тот самый эллипсис – намеренный пропуск слова, которое легко восстанавливается из контекста. Не то чтобы такое слово в тексте не нужно, но и без него всё понятно.

Этот стилистический приём нередко встречается в диалогах. «Вы куда? Я – домой». Здесь пропущено одно и то же слово, но в двух предложениях: «Вы куда идёте? Я иду домой».

В живом общении, то есть в устной речи такие пропуски непреднамеренны, они связаны с конкретной ситуацией, и часто нехватка слов восполняется жестами, интонацией, мимикой. Поэтому иногда филологи утверждают, что такие непроизвольные пропуски не относятся к эллипсису. Ну, возможно. Однако диалоги – это важная часть художественного произведения, и об использовании в них этой стилистической фигуры не стоит забывать.

Как сделать антитезу выразительной?

Усиление выразительности достигается следующими способами:

- Контраст может быть смысловым: «Все переврав, доехали до сути». Противопоставляются как слова, так и конструкции.

Антитетические понятия (содержащие противопоставление) могут в совокупности выражать что-то общее, например антитеза в литературе, видно по герою Державина, где он называет себя одновременно царем и рабом, изображает контрастного по

Антитетический образ часто играет вспомогательную роль у противопоставляемого, который является главным. Выражаемый предмет характеризуется только одним членом антитезы, где второй имеет чисто служебную функцию: «Для идеальных форм не нужно содержания».

Сопоставление может выражать выбор альтернативных решений: «»Делиться или нет?» — подумал калькулятор».

Можно использовать фонетическое подобие, например «научит — наскучит».

Антитеза может содержать не два, а больше контрастирующих образа, т.е. быть многочленной.

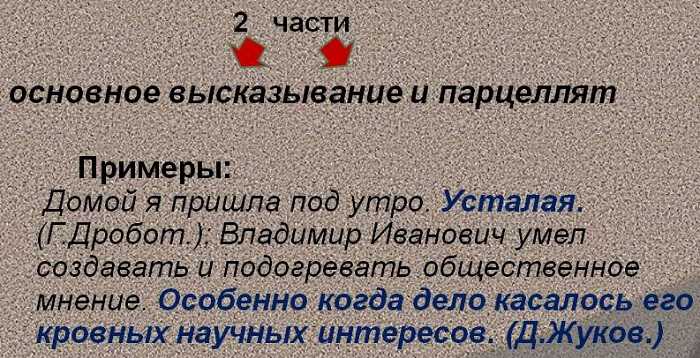

Строение парцелляции

Это присоединительная синтаксическая конструкция. Присоединяться может как отдельное слово, словосочетание, так и предложение.

Основная мысль выражена в базовой части предложения — теме. Парцелляты — выделенные смысловые отрезки предложения

Они акцентируют внимание на еще не известной информации, т. е

тесно связаны с понятием ремы (тема — данное; рема — новое в предложении).

Выделяться в смысловые отрезки могут разные члены предложения:

Подлежащее и сказуемое:

-

«У меня тут и садик, и огород. И гараж» (П. Нилин).

-

«Ждать! Это было не в его правилах» (В. Катаев).

Определения:

«Мне очень не хватает Гайдара. Большого, доброго, талантливого человека» (К. Г. Паустовский).

Дополнения:

«Мы мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии. На освещенном мощными огнями теплоходе» (В. Конецкий).

Обстоятельства:

«Пистолет лежал в траве. Рядом с пустыми бутылками» (С. Довлатов).

Парцеллированной может быть придаточная часть предложения:

«Доберетесь до сторожки лесника быстро. Если пойдете через болото напрямик».

Отделять парцелляты от основной части предложения могут разные знаки препинания:

Точка:

«Во всем должны быть смысл, логика. Чувство меры, наконец».

Запятая:

«Это мне показалось странным, и недаром».

Точка с запятой:

«Иду к дому; к самому теплому в моей жизни месту».

Вопросительный или восклицательный знаки:

«Ты что? В своем уме? Отвечай!».

Тире:

«Сложно объяснить, как появляются привычки — и неожиданные притом».

Многоточие:

«Оказывается, я был не одинок… Любили и других» (Ю. Котлярский).

Части предложения, которые несут особую смысловую нагрузку, могут быть выделены новой строкой:

«Мы жили рядом и не поняли, что она и есть тот самый праведник, без которого не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша» (А. Солженицын);

Бывают однотипными и многотипными:

Чаще обособлены параллельные конструкции однотипные:

«Язык меняется. Освежается. Обогащается».

В таком случае часто используется градация — усиление признака по нарастающему или нисходящему значению:

«Кругом счастливые лица, все улыбаются. Слышен смех. Какие-то слова. Где-то хохочут».

и могут быть разнотипными:

«К нам приехали гости. Надолго. С детьми и собакой. Повидаться и подготовиться к учебному году».

Структура антитезы

Противопоставляемые в антитетической конструкции понятия должны подчиняться какой-то общей идее, иметь объединяющее их понятие или общую точку зрения.

Непонимание этого факта приводит к неправильному построению стилистической фигуры, когда за антитезу пытаются выдать оксюморон, каламбур или же не к месту поставленный антифразис.

Подобные ошибки, основанные на неполном или неправильном определении сущности антитезы, совершаются в огромном количестве школьниками, журналистами, ведущими новостей, педагогами и т. д.

Примеры неверных конструкций:

«В третьей части текста не весёлый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься», «Любовь и предательство, отвага и трусость, жизнь и смерть… Об этом лента, которую снимает Кулиев».

По структуре антитеза бывает простой и сложной. В простую вовлекается одна антонимическая пара, а в сложную – несколько.

Сложной антитезой нередко называют семантическое противопоставление, занимающее большой объём текста и комбинирующееся с такими стилистическими приёмами, как метафора, градация, гипербола, аллегория и т. д.

Частным случаем антитезы будет противопоставление слова самому себе при условии, что оно значит что-то другое или используется для придания выражению афористического характера: «Миру – мир», «Война – войне», «Человек человеку волк» и т. д.

Как речевое явление антитеза находится на границе между стилистикой и логикой. В ряде случаев она сопоставляет противоположные с точки зрения логики понятия и факты, а при других обстоятельствах в неё оказываются втянуты слова, не означающие противительных понятий, но все же становящиеся антонимами в данном контексте.

Последний факт позволяет рассматривать антитезу как феномен лингвистики, а не логики. Следовательно, при анализе нужно учитывать возникающие в результате смысловые наслоения.

Зачем нужен эллипсис

Такая стилистическая фигура, несмотря на простоту и кажущуюся малозаметность, выполняет в тексте множество функций.

Облегчает текст, делает его невесомым, прозрачным и даже кружевным. Главное, только не переусердствовать.

Помогает избегать повторов

Иногда это очень важно.

Заставляет работать мозг читателя, он включается в создание текста, дополняя пропущенные слова.

Задаёт ритм и динамику тексту. Более подробно о передачи ритма в тексте можно прочитать в другой статье (ссылка внизу).

Используется для оживления речи персонажей в диалогах.

В самом повествовании, в речи автора эллипсис создаёт впечатление живого общения с читателем.

Эта стилистическая фигура используется для передачи эмоционального состояния героя

Например, нервничает, торопится и глотает слова. Или, наоборот, медленно, задумчиво и меланхолично проговаривает: «Я – домой? Наверное… Куда же ещё?» Как видите, эллипсис здесь прекрасно сочетается с парцелляцией.

Конечно, если слово пропущено случайно или по небрежности автора, и смысл предложения хоть и улавливается, но смутно, то это уже не эллипсис, а ошибка и её надо исправлять. Бывают и неслучайные ошибочные пропуски, например, когда автор постоянно пропускает «я» в повествовании от первого лица, чтобы избежать повторов. Особенно странно воспринимаются такие безличные ремарки в диалогах: «Я не хочу с тобой разговаривать!» – раздражённо фыркнула.

На этом сегодня я заканчиваю. Всем добра и радости вдохновения.

;

Парцелляция как синтаксический приём речи

К синтаксическим приёмам, называемым также стилистическими или риторическими фигурами речи, относятся:

| Приём | Значение | Примеры |

| Анафора | Одинаковое начало предложений или стихотворных строк. | Эта собака – давний и верный друг семьи. Эта собака не продаётся. |

| Антитеза | Противопоставление | Высоко в небесах птица-сокол летит, глубоко в море рыба-кит плывёт. |

| Градация | Расположение слов по возрастанию или убыванию признака. | Дом был большой, огромный, просто гигантский! |

| Инверсия | Нарушение прямого порядка слов. | Сел путник на камень и задумался крепко. |

| Многосоюзие | Намеренный повтор союза. | О необычном событии Галя рассказала и родным, и друзьям, и близким и дальним соседям, и вообще всем, кто соглашался слушать. |

| Оксюморон | Соединение слов, не сочетающихся по значению. | После болезни Сергей выглядел как живой покойник. |

| Парцелляция | Членение предложения на отрезки. | Не буду сегодня выходить из дома. Вообще никуда. |

| Риторический вопрос, восклицание | Вопрос или обращение, не требующие ответа. | До каких пор этот мастер будет халтурить? Горожане, примем участие в субботнике! |

| Ряды однородных членов | Усиление выразительности с помощью однородности. | Лес дарит прохладу в жаркий день, спасает от пыли, радует ягодами и грибами. |

| Синтаксический параллелизм | Сходное построение фраз. | Дорога направо – коротка, но привычна. Путь налево – длинен, но интересен. |

| Эллипсис | Пропуск члена предложения. | Незваный гость – через забор и бежать. |

| Эпифора | Одинаковые концовки предложений или стихотворных строк. | Беда пришла – помогут друзья. Радость случилась – её разделят друзья. Великая ценность в жизни человека – его друзья. |

Знаки препинания в языке выполняют три функции:

- разделение;

- выделение;

- завершение.

Приём парцелляции заключается в использовании завершающего знака для разрыва целостной по смыслу синтаксической единицы – предложения. В результате плавно текущая, законченная мысль, при нейтральной передаче оформляемая в единую синтаксическую единицу, разбивается на обрывочные куски, каждый из которых становится по значимости равноценен целому. Школьники для запоминания термина по созвучию определяют приём как «разделение предложения на порции».

Пример

Дети уехали, и старик почувствовал себя лишним. Ненужным. Совершенно одиноким.

Знаки препинания, используемые для дробления предложения.

| Знак | Примеры |

| Точка | Олег решил, что будет всё равно ждать у подъезда на скамейке. Хоть до следующего утра. |

| Вопросительный знак | Ты что? Всё ещё дома? До сих пор? |

| Восклицательный знак | Присядьте! Хоть на пять минут. |

| Многоточие | Утром звонили… Из Калуги, кажется. |

| В качестве авторских знаков выступают скобки, тире, точка с запятой | Да, ушла… в другую комнату. (А.П. Чехов «Ушла») |

Структура и преследуемые цели

Парцелляция в литературе состоит из базовой (основной) фразы, содержащей главную мысль высказывания, и парцеллята (или нескольких).

Графически парцеллят выглядит самостоятельным предложением — но чаще всего неполным. И синтаксически и грамматически он зависит от базовой фразы, от контекста, а без них может быть непонятен.

О ком говорит Даниил Заточник? О встреченной на улице женщине? О жене князя? О собственной жене? Без базы смысл парцеллята неясен.

Деление фразы на пунктуационно самостоятельные части требуется, чтобы выделить дополнительные смыслы высказывания

Практически все примеры парцелляции в русском языке — это способ автора не просто обратить наше внимание на некую деталь или оттенок смысла, но и зафиксировать его на них

Вот так смешно на современный взгляд, конечно, впечатлился поэт Василий Тредиаковский в 1726 или 1727 грозой в Гааге:

А ведь выразительно: громыхает гром, хлещет такой ливень, что ничего не видно («смутно»), да еще и в ухе… то есть в ушах звенит от всего этого шума!

По мнению российского лингвиста А.П. Сковородникова, исследовавшего явление парцелляции, она может выполнять в тексте 4 функции.

Изобразительная

Если бы это было кино, получился бы эффект «слоу мо», а то и стоп-кадр

Парцелляция способна замедлить действие, притянуть наше внимание к небольшим деталькам, сделать их контрастными, разделить части конструкции с помощью смысловой паузы, выделить значимые стороны образов

Эмоционально-выразительная

Парцелляция передает разнообразные нюансы душевных движений лирических героев. Вычлененные части конструкции раскрывают тонкие оттенки их эмоционального состояния.

Характерологическая

Это имитация внутренней или отрывистой разговорной речи. Как правило, она характеризует неуверенное, взвинченное или иное эмоциональное состояние персонажа.

Экспрессивно-грамматическая

Составные части предложения состоят в особых грамматических отношениях. Может использоваться авторская пунктуация.

Примеры парцелляции в художественной литературе

В истории литературы находим парцеллированные конструкции достаточно часто.

У А. С.Грибоедова в «Горе от ума» читаем:

«Когда избавит нас творец

От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!

И книжных и бисквитных лавок!».

У А. С. Пушкина в «Медном всаднике»:

«Народ

Зрит божий гнев и казни ждет.

Увы! Все гибнет! Кров и пища!

Где будет взять?».

Особую популярность приобретает этот стилистический прием в Серебряном веке.

Марина Цветаева писала:

«Не люблю, когда слова — льются. Рвутся — да».

В современной литературе и публицистике это распространенное средство выразительности:

«У нас на корабле был Коля И. Кореец. Фамилия И. Он был тихий, маленький, забитый и грязный. По-русски говорил плохо…. И узбекам он был не свой, и русским — не земляк. Бедолага» (Е. Гришковец).

Расчлененные предложения широко используются в стихотворной речи. Например:

«Не думаю, не жалуюсь, не спорю.

Не сплю.

Не рвусь ни к солнцу, ни к луне, ни к морю.

Ни к кораблю» (М. Цветаева).

Парцелляты позволяют кратко, но емко и эмоционально выражать поэтическую мысль.

Как использовать приём парцелляции в тексте

Примеры парцелляции перекочевали из разговорной речи в произведения художественной литературы, в первую очередь как элемент внешней или внутренней речи героев, но не миновал и высказываний от имени авторов.

При использовании парцелляции в текстах учитывается её необходимость для придания яркости повествованию. Произвольно разделённое завершающим знаком препинания предложение, если разделение не добавляет образности, считается не приёмом, а пунктуационной ошибкой:

Придаточная часть сложного предложения отделена точкой вместо запятой неправомерно, ни одна из перечисленных задач парцелляции не реализуется. – приём использован ошибочно.

Корректное применение выразительных средств придаёт написанному выпуклость, чёткость. Но удерживаться в рамках корректности помогает знание особенностей стилистического приёма и границ его использования.

Ссылки

| Это заготовка статьи по лингвистике. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |

| Фигуры речи | |

| Фигуры | Адинатон • Аллюзия • Амплификация • Анадиплосис • Анаколуф • Анафора • Антитеза

• Антитетон • Апокопа • Апострофа • Аттракция • Бессоюзие • Гипербатон • Гомеотелевтон • Градация (Климакс, Антиклимакс) • Дистинкция • Зевгма • Изоколон • Именительный темы • Инверсия • Коррекция • Мезархия • Многопадежность (Полиптотон) • Многосоюзие • Оксюморон • Параллелизм • Парентеза • Парономазия • Парцелляция • Перифраз • Плеоназм • Пролепсис • Ретардация • Риторический вопрос • Риторическое восклицание • Риторическое обращение • Силлепс • Симплока • Солецизм • Тавтология • Точный повтор • Умолчание • Хиазм • Экзергазия • Эллипсис • Эмфаза • Эпифора |

| Тропы | Аллегория • Антифразис • Астеизм • Антономасия • Гипербола • Гипофора • Дисфемизм • Ирония • Каламбур • Катахреза • Литота • Мейозис • Метафора • Метонимия • Олицетворение • Пафос • Перифраз • Сарказм • Синекдоха • Сравнение • Эвфемизм • Эпитет |

Разберем что такое парцелляция

В литературе целям создания яркого образа и придания эмоциональной окраски служат средства художественной выразительности трёх видов:

- Фонетические (основаны на повторении однотипных звуков речи, например, аллитерация).

- Лексические (опираются на лексическое значение слова, например, тропы – на переносное).

- Синтаксические (связаны со структурой синтаксических единиц. Примеры – оксюморон, риторические вопросы и восклицания).

Название восходит к латыни, где слово particula обозначало частицу, но в русский язык вошло из французского (parcelle – частица, доля). Несмотря на европейское происхождение термина, узкий лингвистический смысл он приобрёл лишь в русской традиции. Европейская лингвистика то же явление обозначает термином, введённым швейцарским филологом Шарлем Балли – дислокация. Слово же, ставшее образцом для заимствования, употребляется в широком значении – разделения целого на части (например, дробления на участки крупного земельного надела).

Условие, необходимое для антитезы

Существенное условие, необходимое для того чтобы можно было говорить о таком приеме, как антитеза (примеры которой мы приведем ниже), — это соподчинение общему понятию противоположностей или же некоторая общая точка зрения на них.

Необязательно должно быть логически точным такое соподчинение. Например, такие пословицы, как «Мал золотник, да дорог», «Редко, но метко», построены антитетически, хотя понятия, которые противопоставляются в них, нельзя назвать соподчиненными логически так, как, например, «начало» и «конец», «свет» и «тьма».

Но в данном контексте они рассматриваются как противоположные потому, что слова «мал» и «редко» берутся со спецификацией значения по отношению к сопоставленными с ними, взятыми в прямом значении словами «дорог» и «метко». Входя в антитезу, тропы могут скрывать еще более ее логическую точность и ясность.

Что такое парцелляция в русском языке

Парцелляция (от итал. parcella — частица, от лат. particula) — стилистическая фигура. В литературный язык художественный прием пришел из разговорной речи.

Парцелляция — способ речевого представления предложения несколькими самостоятельными синтаксическими единицами.

Если кратко, это намеренное разделение предложения на несколько смысловых частей:

«А я осталась в пустом доме. Одна».

При правильном построении предложения мы бы сказали:

«Я одна осталась в пустом доме».

В устной речи парцелляция осуществляется посредством интонации. В письменной — выделяется знаками препинания.

В разговоре мы, не задумываясь, используем парцелляцию:

«Приду поздно. Часиков в десять»;

«Купи хлеб. И тортик не забудь».

Основные виды тропов в русском языке

Тропы — это словосочетания или отдельные слова, которые используются автором в переносном значении для создания нового образа. Они применяются везде: в художественной литературе, публицистике и устной речи.

- метафора — словосочетание или слово, употребляемое в переносном смысле, в котором был перенесён смысл с одного предмета/действия/явления на другой, из-за их сходства в каком-то отношении;

- аллюзия — намёк на какой-то общеизвестный литературный, мифологический или исторический факт;

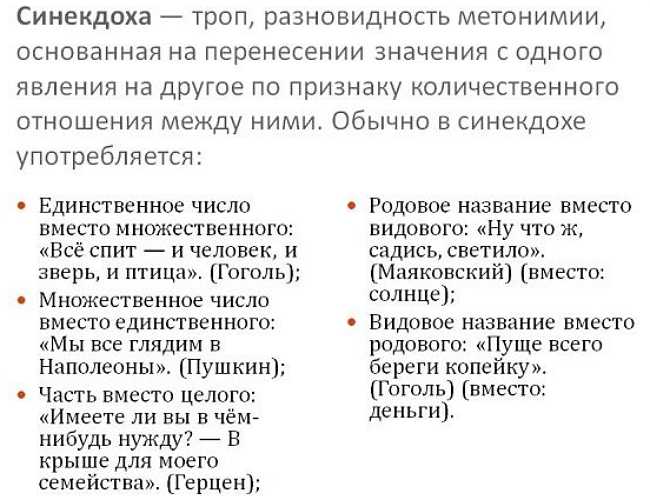

- синекдоха — применяется, когда целое или общее называется частным или наоборот (но реже);

- олицетворение — одушевление неодушевлённых предметов, автор даёт человеческие качества/действия неодушевлённым предметам;

- сравнение — слово или выражение, где существует уподобление одного предмета/явления другому;

- гипербола — чрезмерное преувеличение размеров/явлений;

- литота — преуменьшение или смягчение, ослабление утверждения, противоположность гиперболы;

- оксюморон — стилистическая фигура, сочетающая противоположные по значению слова, таким образом создаются новые понятия;

- аллегория — выражение идей через какой-то конкретный образ;

- ирония — сатирический приём, тонкая насмешка, сформулированная в завуалированной форме;

- эпитет — красочное определение слову в переносном значении, влияет на его экспрессивность;

- мейозис — образное выражение с преуменьшением интенсивности;

- перифраз — описательный оборот, употребляемый вместо конкретного слова/названия для выделения какого-то его качества.

Синекдоха — художественный троп

Одним из художественных тропов является сине́кдоха, которая представляет собой разновидность метонимии. Возникновение синекдохи основано на переносном значении слов. Но в ее появлении в отличие от собственно метонимии присутствуют количественные отношения целого и части.

Синекдоха, как художественный троп, возникает в литературе, когда предмет называют по одному характерному признаку, выделяемому в качестве главного для обозначения данного объекта, то есть это название целого по его части или наоборот.

Словосочетание «первая ракетка» (часть) называет лучшего теннисиста мира (целое).

Существительное в форме единственного числа «зритель» подразумевает всю зрительскую аудиторию, интересующуюся современным драматическим искусством.

Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»

Сдвиг в общественном сознании в середине 19-го века нашел отражение в романе «Отцы и дети», в котором главный герой противопоставлен всем окружающим. Здесь главным выступает конфликт поколений, причиной которого является привязанность. Противоречия с друзьями вызваны различиями убеждений и бескомпромиссностью. Отстоять свои идеалы и одержать победу над противником становится самоцелью героев.

Некоторые из них выглядят смешными из-за их ограниченности. Пытаясь ее преодолеть, они стараются реализовать новые идеи, чтобы самоутвердиться. Тургенев применяет прием антитезы как При этом лучше раскрываются живые образы, их отношения, и развивается сюжет.

Таким образом, становится ясно, что такое антитеза в литературе. Произведения классиков наглядно демонстрируют этот