Образы и символы

Сам Борис Леонидович является лирическим героем стихотворения «Ночь». Он смотрит ввысь, на небо, думая о поэзии, о космосе, о людях, рассуждает, представляет. Можно даже предположить, что в герое строк «кому-нибудь не спится в прекрасном далеке на крытом черепицей старинном чердаке» автор видит себя, человека, который «смотрит на планету, как будто небосвод относится к предмету его ночных забот».

Главными образами произведения «Ночь» являются ночь и небо. Ночь для поэтов, для творческих людей – это особое время суток. В это время суток, как известно, рождаются гениальные, чарующие идеи. Ночь, в противовес суетному, «кричащему» дню, манит своей тишиной, спокойствием, «глубиной», она безгранична.

В литературе ночь является амбивалентным символом, то есть двойственным.

- Ночь – это противоположность света, архетип тьмы.

- Ночь – это мост, соединяющий реальное и эфемерное.

В данном случае ночь является лупой, которая позволяет увидеть нить, соединяющую небесное, возвышенное с земным, можно сказать, что ночь открывает глаза на то, что днём не разглядеть под пеленой различных дел, мечущихся мыслей. Ночь – это открытое пространство, в котором нет указанных направлений, в котором каждый двигается интуитивно, по зову сердца.

Яркий образ-символ ночи связан с таким же ярким образом-символом неба. Взор читателя на протяжении всего стихотворения обращён вверх, к небу: лётчик в облаках, тень крыла на туче, блуждающие небесные тела, даже «кто-нибудь», которому не спится, смотрит ввысь, на небосвод. Небо – это символ чистоты, возвышенности, идеала, недосягаемости. К нему обращены взоры, к нему тянуться все и вся.

Также небо является отображением времени.

Обращаясь к этим двум значениям, можно однозначно сказать, что «настоящая» поэзия для автора – это что-то недосягаемое, прекрасное, к чему он тянется, стремится всей душой. Также хочется отметить образы Венеры и Марса. Венера в мифологии является богиней красоты, любви и плодородия, а Марс в мифологии – это хранитель Рима, а также бог войны.

В стихотворении Пастернака они «глядят, какой в афише объявлен новый фарс». Эти два образа сами по себе являются связывающими земное и неземное, но помимо этого они являются связующими и по контексту произведения, они, как небесные тела, глядят на людей, они, как мифические покровители, вновь вместе, под покровом ночи, несмотря на их незаконную связь.

Стансы Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин написал свои знаменитые «Стансы» осенью 1827 года. В этом произведении, которое обсуждалось многократно, возникает образ Петра Первого, знаменитого русского императора.

Появление этого стихотворения связано с началом царствования Николая Первого. Пушкин, «Стансы» которого стали восхвалением императорской власти, надеялся, что этот монарх изменит жизнь простого народа к лучшему. Со своей стороны, Николай Первый надеялся, что Пушкин поможет ему успокоить настроения молодежи. Он предложил Пушкину помочь в изменении системы воспитания и образования.

«Стансы» сравнивают двух монархов: Петра Первого и его правнука Николая Первого. Идеалом для Пушкина является Петр Первый. Этот царь был настоящим работником, который не чуждался никаких занятий. Он был и мореплавателем, и академиком, и плотником. Дни, в которые правил Петр Первый, по мнению Пушкина, сделали Россию великой державой. Хоть этот царь и омрачил начало своего существования казнями неугодных, но впоследствии с его помощью Россия смогла стать великой. Петр Первый постоянно учился и заставлял учиться других, он много работал для славы своей страны.

Александр Сергеевич Пушкин, «Стансы» которого стали известным произведением в русской литературе, призывает императора Николая Первого повторить подвиг Петра Первого и поднять Россию на новый уровень развития.

Кроме «Стансов», примерно в то же время, поэт написал и стихотворения «Друзьям» и «Пророк». Предполагалось, что все эти три стихотворения образуют единый цикл и будут опубликованы в 1828 году в журнале «Московский вестник». Но надежды Пушкина не оправдались: император запретил публикацию его стихотворений, о чем Пушкину сообщил начальник российской полиции Бенкендорф.

История стихотворения

Установлено, еще за много лет до восстания декабристов, многие молодые люди осознавали необходимость коренных перемен России. Император Александр I, вступая на престол, обещал провести много кардинальных реформ и преобразований.

Молодые юноши и лучшие друзья Пушкин и Чаадаев часто встречались и подолгу говорили о политике, рисуя в своем воображении картину справедливого государства. Однако, после победы над Наполеоном, император Александр I дал понять, что не собирается ослаблять самодержавие в России.

После этого Пушкин пишет стихотворение, послание к Чаадаеву, своему другу, где смело высказывает все свои взгляды и рассуждает о теме свободы.

«Юные забавы» — так Пушкин назвал прошлые мечты, которые постепенно исчезли.

«Под гнетом власти роковой» — еще есть надежда и светлое будущее. Пушкин и его друзья- декабристы очень искренно верили в свободу и стремление противостояния тирании. Они хотели свободы и добра не себе, а отчизне.

- Свержение самодержавия Пушкин сравнивает с восхождением «звезды пленительного счастья». Это означает пробуждение России к новой жизни.

- Увековечивание своей памяти потомками («напишут наши имена») Пушкин считает главной наградой за свою самоотверженную борьбу со злом и несправедливостью.

Великий писатель был близким другом будущих восставших мятежников, и вполне мог разделить их участь. Также известно, декабристы часто не говорили Пушкину о своих планах, так как отлично осознавали значимость поэта для России.

Стихотворение к Чаадаеву читают и учат наизусть школьники 9 класса. Мы привели краткий анализ стиха, историю его написания, основные темы, образы и идеи произведения. Теперь нам понятна основная мысль и почему было написано стихотворение.

Скачать или слушать аудио стиха:

a_s_pushkin_-_k_chaadaevu_67136616Скачать

Стансы Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин написал свои знаменитые «Стансы» осенью 1827 года. В этом произведении, которое обсуждалось многократно, возникает образ Петра Первого, знаменитого русского императора.

Появление этого стихотворения связано с началом царствования Николая Первого. Пушкин, «Стансы» которого стали восхвалением императорской власти, надеялся, что этот монарх изменит жизнь простого народа к лучшему. Со своей стороны, Николай Первый надеялся, что Пушкин поможет ему успокоить настроения молодежи. Он предложил Пушкину помочь в изменении системы воспитания и образования.

«Стансы» сравнивают двух монархов: Петра Первого и его правнука Николая Первого. Идеалом для Пушкина является Петр Первый. Этот царь был настоящим работником, который не чуждался никаких занятий. Он был и мореплавателем, и академиком, и плотником. Дни, в которые правил Петр Первый, по мнению Пушкина, сделали Россию великой державой. Хоть этот царь и омрачил начало своего существования казнями неугодных, но впоследствии с его помощью Россия смогла стать великой. Петр Первый постоянно учился и заставлял учиться других, он много работал для славы своей страны.

Александр Сергеевич Пушкин, «Стансы» которого стали известным произведением в русской литературе, призывает императора Николая Первого повторить подвиг Петра Первого и поднять Россию на новый уровень развития.

Кроме «Стансов», примерно в то же время, поэт написал и стихотворения «Друзьям» и «Пророк». Предполагалось, что все эти три стихотворения образуют единый цикл и будут опубликованы в 1828 году в журнале «Московский вестник». Но надежды Пушкина не оправдались: император запретил публикацию его стихотворений, о чем Пушкину сообщил начальник российской полиции Бенкендорф.

Композиция

Стихотворение «Ночь» состоит из 11 строф. Композиция последовательная, с плавно развивающимся сюжетом.

«Ночь» можно разделить на 6 смысловых частей.

1 часть – это первые два четверостишия, в которых поэт пишет о лётчике, который «потонул в тумане, исчез в его струе, став крестиком на ткани и меткой на белье».

2 часть – следующие две строфы. Автор пишет о том, что происходит «под пилотом», что происходит под ночным небом

«Всем корпусом на тучу ложится тень крыла» — эти строки плавно переносят внимание читателя на «низ», туда где происходит следующее действие.

Далее поэт вновь пишет о деятельности на земле, о том, что «в подвалах и котельных не спят истопники». Эти строки можно обособить в 4-ю часть.

7-ю строфу можно назвать объединяющей.

«Небесное» обращено к «земному». В 8-й и 9-й строфе описано противоположное.

- Эти три строфы, описывающие «взаимный интерес» небесных и земных тел можно выделить в 5-ю часть.

- 6-я часть – два последних четверостишия. Эта часть является основной, в ней сосредоточен весь смысл. Поэт отошёл от абстрактных описаний, рассуждений, обратившись к главному, к «поэтическому».

Автор сопоставляет поэта с «небесными телами», чем указывает на его значимость и «широту», на его всеобъемлемость.

Анализ стихотворения «Стансы» Михаила Лермонтова

Стихотворение «Стансы» Михаила Лермонтова

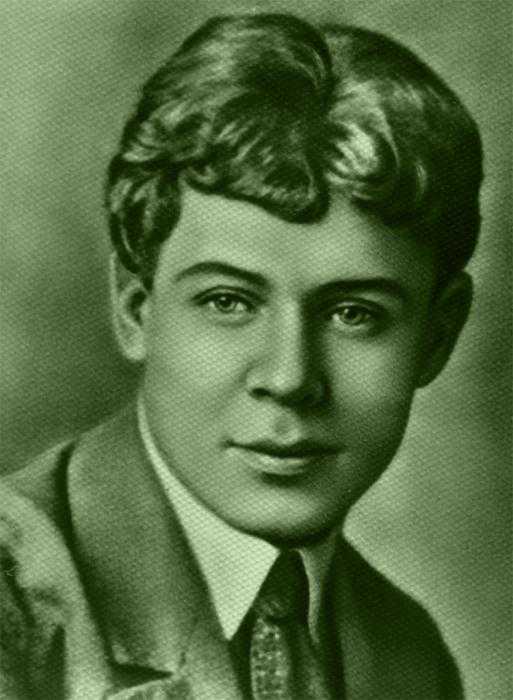

Юношеское романтическое произведение Михаила Юрьевича Лермонтова «Стансы» адресовано жестокой красавице Екатерине Александровне Сушковой.

Стихотворение написано в 1830 году. Его автору в это время 16 лет и он безнадежно влюблен в Е. Сушкову, которая старше его на 2 года и чувствует себя настоящей барышней. Тем более, что за ней увивается толпа поклонников. Стансы – лирика в нескольких частях в духе средневековой поэзии. По жанру – любовная лирика, по размеру – ямб с перекрестной рифмовкой, 3 строфы. Рифмы и открытые, и закрытые. Лирический герой, разумеется, сам страдающий автор. Горестная интонация чуждается восклицаний, есть только два вопроса и несколько многоточий. «Ничто не сблизит больше нас»: здесь видна твердость в принятом решении забыть кокетку. Однако герой в первой же строке просит: взгляни, как мой спокоен взор. Казалось бы, зачем это ему, и, тем более, ей? Напыщенная метафора в устах юнца «звезда судьбы моей» была бы смешна, но в устах М. Лермонтова звучит вполне правдоподобно. «Слеза рвалась блеснуть»: самолюбие юноши страдало от насмешек его повелительницы.

Вторая строфа начинается снова с темы немилосердного смеха Е. Сушковой. «Я не могу любить другой»: такое признание едва ли не перечеркивает весь байронический строй стихотворения. «Чем успокоишь?»: поэт жестко взыскивает с девушки за свои мученья. Он как бы дает ей шанс, но желчно утверждает, что ее вина перед ним слишком велика. Он будто предчувствует, что несколько лет спустя отомстит ей за все. Впрочем, попутно разрушит свою личную судьбу. Встретившись с мучительницей уже в качестве поэта и военного, он коварно вскружит ей голову, а потом ославит. М. Лермонтов не побоится даже расстроить дружбу с А. Лопухиным, желавшим сделать Е. Сушковой предложение. Вся эта история разнесется по свету и дойдет до его единственной настоящей любви – В. Лопухиной. «Мои надежды в сем краю, а может, и в небесах?»: мощь очарования девушки способна повлиять даже на посмертную участь своего поклонника. Впрочем, риторический вопрос намекает, что он не вполне еще в этом уверен. Сравнение: как этот час. Инверсия: смеялась ты, заменишь ты. Анафора: ничто не (двойное отрицание). Метафоры: в сердце шепчет глас, сердечная пустота. Олицетворение: подосланный судьбой. Эпитеты: чудный, светлых.

«Стансы» М. Лермонтова – часть обширного цикла, посвященного отношениям без взаимности. Избрав для стихотворения форму лирики средневековых трубадуров, поэт наполняет его содержание переживаниями первого сильного чувства.

Стансы

СТАНСЫ — лирическое стихотворение, состоящее из строф (от 4 до 12 стихов в каждой), композиционно законченных и обособленных друг от друга. Требование композиционной независимости строф, составляющих С., выражается в запрещении смысловых переносов из одной строфы в другую (строфического «enjambement») и в обязательности самостоятельных рифм, не повторяющихся в других строфах.

Эти условия построения С. нашли свое отражение в самом термине, происходящем от итальянского слова «stanza», что означает «остановка», «покой». Следует отметить, что первоначально, в средние века и эпоху Возрождения, понятие С. было в композиционном отношении более определенным, чем в наше время, включая ряд требований относительно числа слогов в стихе, расположения рифм и т. п. В лирике трубадуров под С., в противовес значительным по объему лирическим формам, подразумевалась небольшая песенка с куплетным построением. В дальнейшем утеря куплетно-песенной основы в С. привела к неясности и неопределенности термина, к-рый напр. в немецкой поэзии стал применяться к октаве (см.), а во Франции нередко употребляется как синоним термина «строфа» (см.).

В русской поэзии форма С. чаще всего применялась в жанре медитативной лирики. Ср. стансы Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных», в которых современная форма С. нашла законченное выражение.

См. Строфа, Стихосложение.

Значения в других словарях

- стансы — СТАНСЫ, ов, ед. станс, а, м. 1. мн. Стихотворение, каждая строфа к-рого представляет законченное смысловое и синтаксическое целое. 2. ед. Отдельная строфа такого стихотворения. Толковый словарь Ожегова

- СТАНСЫ — СТАНСЫ (франц. stance — строфа) — в поэзии 18-19 вв. небольшое элегическое стихотворение (чаще медитативного содержания, реже любовного) с несложным строфическим строением (обычно 4-стишия 4-стопного ямба) — напр. «В надежде славы и добра…» А. С. Пушкина. Большой энциклопедический словарь

- стансы — стансы мн. Лирическое стихотворение, состоящее из строф, каждая из которых представляет собою законченное целое. Толковый словарь Ефремовой

- стансы — Ста́нс/ы. Морфемно-орфографический словарь

- Стансы — (франц. stance, от итал. stanza, буквально — помещение, комната, остановка) 1) в литературе эпохи Возрождения (особенно итальянской) то же, что и строфы (См. Строфа). 2) В 18—19 вв. термином «С. Большая советская энциклопедия

- стансы — орф. стансы, -ов (стихотворение) Орфографический словарь Лопатина

- Стансы — СТАНСЫ — термин, происходящий от итальянского слова stanza, что значит остановка. Иногда термин этот применяется вообще ко всякой строфе. Иногда применяется к октаве (см. это слово). Словарь литературных терминов

- Блог

- Ежи Лец

- Контакты

- Пользовательское соглашение

2005—2021 Gufo.me

Стансы Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин написал свои знаменитые «Стансы» осенью 1827 года. В этом произведении, которое обсуждалось многократно, возникает образ Петра Первого, знаменитого русского императора.

Появление этого стихотворения связано с началом царствования Николая Первого. Пушкин, «Стансы» которого стали восхвалением императорской власти, надеялся, что этот монарх изменит жизнь простого народа к лучшему. Со своей стороны, Николай Первый надеялся, что Пушкин поможет ему успокоить настроения молодежи. Он предложил Пушкину помочь в изменении системы воспитания и образования.

«Стансы» сравнивают двух монархов: Петра Первого и его правнука Николая Первого. Идеалом для Пушкина является Петр Первый. Этот царь был настоящим работником, который не чуждался никаких занятий. Он был и мореплавателем, и академиком, и плотником. Дни, в которые правил Петр Первый, по мнению Пушкина, сделали Россию великой державой. Хоть этот царь и омрачил начало своего существования казнями неугодных, но впоследствии с его помощью Россия смогла стать великой. Петр Первый постоянно учился и заставлял учиться других, он много работал для славы своей страны.

Александр Сергеевич Пушкин, «Стансы» которого стали известным произведением в русской литературе, призывает императора Николая Первого повторить подвиг Петра Первого и поднять Россию на новый уровень развития.

Кроме «Стансов», примерно в то же время, поэт написал и стихотворения «Друзьям» и «Пророк». Предполагалось, что все эти три стихотворения образуют единый цикл и будут опубликованы в 1828 году в журнале «Московский вестник». Но надежды Пушкина не оправдались: император запретил публикацию его стихотворений, о чем Пушкину сообщил начальник российской полиции Бенкендорф.

Стансы Бродского

Иосиф Александрович Бродский был выдающимся русским поэтом, который в равной степени владел русским и английским языками. Он стал лауреатом Нобелевской премии в относительно молодом возрасте — в 47 лет.

Уроженец Петербурга, он жил сначала в России, потом в Соединенных Штатах Америки. Во всех его стихотворениях мелькает Петербург, особенно часто этот город упоминается в знаменитом произведении «Стансы городу».

Многочисленные исследования книги «Новые стансы к Августе» показывают, что в этом произведении часто употребляются такие лексические единицы, как имена Мари и Телемак, а также слова «мадам», «дорогая», «дружок». Главный адресат «Новых стансов к Августе» — это возлюбленная, которая ждет своего друга. К ней обращены все нежные призывы поэта. По стихотворениям Бродского можно судить, что такое стансы в литературе. Центральным персонажем у Бродского является лирический герой, также важен для его поэзии мотив изгнанничества.

Сборник «Новые стансы к Августе» был посвящен Марии Басмановой. В нем фигурируют не только образы лирических героев, но и предметы. Они имеют символическое значение. Лирический герой дарит своей девушке кольцо с бирюзой. Бирюза – это камень, сделанный из костей людей. Герой просит возлюбленную носить этот камень на безымянном пальце.

В стихотворении «Ломтик медового месяца» автор исследует морскую лексику

Его возлюбленную зовут Марина, поэтому особое внимание он уделяет морской теме

Стихотворение «Ночной полет» посвящено путешествию в брюхе самолета, и поэт признается, что всегда хотел поехать в среднюю Азию. Путешествие в самолете для него имеет двоякий смысл – это и полет в другую жизнь, и путешествие к воскресению. Поэт стремится к другой реальности, где не будет несчастий и мучений.

Стансы Есенина

Сергей Александрович Есенин стал представителем новой русской литературы, которая взяла сторону Советской власти. Он полностью поддержал Октябрьскую революцию, и все его произведения направлены на поддержку появившегося тогда советского строя, на поддержку действий коммунистической партии. Но вместе с тем в них есть и свои особенности.

Находясь в Баку, в Азербайджане, поэт начал писать «Стансы». Есенин сам упоминает об этом в стихотворении: он предпочел уехать из Москвы из-за недоразумений с милицией. Но, признавая свои недостатки («пускай бываю иногда я пьяным»), Есенин пишет и о том, что его миссия – воспевать не девушек, звезды и луну, а имя Ленина и Маркса. Он отрицает влияние небесных сил на человеческое общество. Люди должны сами все построить на земле, считает поэт, и для этого нужно приложить всю индустриальную мощь.

Есенин не случайно дал своему произведению название «Стансы», стихотворение это явно перекликается с пушкинскими «Стансами». Есенин был поклонником творчества Пушкина, возлагал цветы к его памятнику. Но Есенин считал, что стансы — это не форма любовной лирики, а способ выразить свою гражданскую позицию.

«Стансы» Есенина не вызвали одобрения партийных деятелей, которые хотели видеть в Есенине полностью партийного поэта, посвященного идеалам революции. Но это стихотворение знаменует собой поворот поэта от «Москвы кабацкой» к новой советской действительности. Так считали многие критики. К этому произведению восторженно отнеслись работники журнала «Красная новь», которые посчитали, что Есенин, наконец, становится по-настоящему своим, советским поэтом. Правильное направление творчества поэта считали последствием благотворного влияния климата города Баку, где он тогда проживал, и дружбы с Петром Ивановичем Чагиным.

История создания произведения

Стихотворение «В часы забав иль праздной скуки» было написано А.С. Пушкиным в январе 1830 года.

В биографии поэта немало памятных дат, однако событие 1828 года редко относят к ним. Между тем, начавшийся у Пушкина в это время духовный переворот можно назвать вторым рождением поэта. В июне 1828 года А.С. Пушкин написал стихотворение «Дар напрасный, дар случайный». Это стихотворение было наполнено такой горечью, что его назвали «воплем отчаяния». Это произведение поэт написал, находясь в состоянии внутренней безотрадности.

Святитель Московский Филарет, который высоко ценил талант Пушкина, увидел в этом произведении «стон потерявшейся души» и «ропот самопожирающего отчаяния. Как духовный врач, Филарет ответил на это стихотворение ободряющим посланием. Роль посредницы между Пушкиным и митрополитом сыграла Е. Хитрово, хозяйка одного из светских салонов, дочь М. Кутузова. Она познакомила митрополита с произведением Пушкина, и она же сообщила поэту о стихотворном послании Филарета.

Ты эксперт в этой предметной области? Предлагаем стать автором Справочника Условия работы

Поэтическая переписка Пушкина с митрополитом Московским заслуживает отдельного внимания. Стихотворный ответ Филарета на стихотворение «Дар напрасный, дар случайный» глубоко потряс поэта. Пушкин пишет Филарету послание – стихотворение «В часы забав иль праздной скуки», в котором звучит чувство покаяния и благодарности.

Это событие стало сюжетом для миниатюры архимандрита Зенона, которая в широких массах известна как «икона с Пушкиным». Стихотворение Филарета в православной традиции оценивается как акт духовного спасения, а реакция поэта на него – как возвращение на путь веры.

Анализ «Стансы» Пушкин

Анализ «Стансы» Пушкин

«Стансы» анализ произведения — тема, идея, жанр, сюжет, композиция, герои, проблематика и другие вопросы раскрыты в этой статье.

Период жизни Александра Сергеевича Пушкина, в который был написано стихотворение под названием «Стансы», пришелся на двадцатые годы девятнадцатого века. В это время поэт живо интересуется личности царя-императора Всероссийского Петра Великого. Образ талантливого, умелого правителя-реформатора появляется в нескольких работах Александра Пушкина. Такой поэтической работой стало и стихотворение «Стансы», некоторые строки которого являются крылатыми выражениями по сей день.

Это произведение было создано Пушкиным спустя несколько месяцев после коронации Николая I, в 1829 году. Император вернул Александра Сергеевича из ссылки и освободил художника от обычной цензуры. Первое четверостишье произведения содержит сравнение двух правителей российского государства – Петра I и Николая I. Поэт сравнивает начало правления Петра и Николая. Явно подразумевается описание событий декабря 1825 года, когда дворяне-единомышленники попытались устроить государственный переворот и не допустить вступления Николая I на престол. Основными целями декабристов были отмена самодержавной власти и крепостного права. Декабристское восстание вызвало широкий общественный резонанс, который в свою очередь сильно отразился на жизни государства и правлении императора. С некоторыми из восставших Пушкин был хорошо знаком.

Восстание декабря 1825 года сопоставляется Пушкиным с событиями 1698 года, когда произошел стрелецкий бунт с подачи Софьи Алексеевны, сестры Петра Великого. Бунт стрельцов был жестоким образом подавлен. Читатель может подумать, что поэт одобрительно относится к беспощадным казням бунтующих, однако отношение Пушкина к бунтам иное. Оно ясно выражено в повести «Капитанская дочка»: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!». Пушкин высказывался и о том, что средства, которые используются для достижения революции, недостаточны для ее закрепления.

Образ Петра Алексеевича в «Стансах» Пушкин рисует идеализированный. Александр Сергеевич восхищен невероятной разносторонностью интересов и умений правителя, его удивительной работоспособностью, обучаемостью и живым, ясным умом:

То академик, то герой, То мореплаватель, то плотник, Он всеобъемлющей душой На троне вечный был работник.

Пушкин упоминает и о заслугах Петра Алексеевича в области образования, ликвидации безграмотности, распространения доступных знаний среди простых людей. В 1710 году он открыл школу математических и навигационных наук в столице Российского государства, за пять лет до этого была открыта первая российская гимназия. Обучение должно было быть бесплатным, также были созданы инженерная, медицинская, артиллерийская школы. В цифирных школах, находившихся в провинциальных городах, могли учиться дети любого сословия. Множество представителей талантливой русской молодежи после отбора было отправлено учиться за границу.

Большинство современников Александра Пушкина восприняли «Стансы» негативно. Люди, принадлежащие высшему обществу, поговаривали, что «Стансы» — это стихи на заданную тему, которые поэт написал в кабинете его Величества за пятнадцать минут. Особенно частыми были обвинения в угодничестве, восхвалении и лести царю, одобрении царского режима. В глазах некоторых представителей света произведение не соответствовало образу борца за свободу личности, мысли и слова, который прочно закрепился за Александром Сергеевичем. Мнение о том, что художник изменил своим взглядам, побудило его к написанию стихотворения «Друзьям». В самом деле, лести в стихотворении нет. Поэт лелеял надежду на перемены в лучшую сторону, связывая их с императором Николаем I. Положительный отклик Пушкина на деятельность Петра I выражает пожелание нынешнему правителю уподобиться гениальному предшественнику.

Другие материалы по творчеству автора:

- Анализ «Капитанская дочка» Пушкин

- Хронологическая таблица жизни и творчества А. С. Пушкина

- Александр Пушкин — Капитанская дочка

- Анализ «Барышня-крестьянка» Пушкин

- Анализ «Гробовщик» Пушкин

- Анализ «Выстрел» Пушкин

- Краткое содержание по главам «Руслан и Людмила» Пушкин

- Анализ «Борис Годунов» Пушкин

- Анализ «Моцарт и Сальери» Пушкин

- Анализ «Пиковая дама» Пушкин

Сравнительный анализ стихотворений Аннеского «Стансы ночи» и Ахматовой «Подражание И.Ф. Аннескому»

Стихотворение А. Ахматовой «Подражание И.Ф. Анненскому», кажется, само напрашивается на сравнение с творчеством названного поэта. Наиболее удачная параллель – произведение И. Анненского «Стансы ночи». Эти образцы любовной лирики пересекаются в сюжетной канве, но локусы событий разные. Стихотворение Иннокентия Анненского «Стансы ночи» переносит читателя к влюбленному молодому человеку, который ожидает свою единственную. Лирический герой надеется, что девушка сдержит свое обещанье прийти на свидание. Таким образом, в стихе обыгрывается традиционные мотивы свидания и разлуки.

Фоном изображаемого события служит сад – место традиционное для названных мотивов. Природа сливается с душой молодого человека, отображает его настроение. Оттого сад И. Анненский называет загрезившим. Кажется, что все в нем ожидает женщину: «для тебя душистые левкои здесь ковром раскинулись одни».

В последнем куплете оказывается, что ожидание любимой – это лишь воспоминание. Чувства, испытываемые в ту ночь, навсегда оставили след в сердце лирического героя. Он не признается, пришла ли девушка на встречу. Но последние строки подсказывают читателю, что ожидание было тщетное. Интересно, что поэт совсем не описывает внешность девушки, единственная характеристика ее: «все в тебе так сладко-непонятно». Видимо, за эту тайну ее и полюбил лирический герой.

Анна Ахматова в стихотворении «Подражание И. Ф. Анненскому» также раскрывает мотив разлуки. Строки стиха написаны от имени мужчины. Поэтесса удивительно тонко чувствует мужскую душу. В центре стихотворения лирический герой, который вспоминает, как когда-то простился с любимой. В его памяти врезались слова девушки: «Я не забуду», хоть он и не сразу поверил в это.

Мужчина рассуждает о том, как время стирает лица, делает милые черты далекими. И лишь неприметные детали напоминают о прошедшем, не давая сердцу охладеть полностью. В такой момент понимаешь: «не прошли безвозвратно года. Лирический герой опровергает сказанную кем-то истину о том, что сердце из камня. В конце стиха он в который раз задается вопросом, о минувших отношениях, но ответа на него не находит.

Можно найти общие черты произведений в композиции. И. Анненский называет свой стих стансами. Стансы – относительно завершенные по смыслу строфы. Эта особенность действительно сохраняется в «Стансах ночи». Катрены стихотворения А. Ахматовой также можно читать не только в совокупности, но и отдельно.

Стихотворение А. Ахматовой подражает И. Анненского в основном мотиве, но стилистика остается Ахматовской. Поэтесса, в отличие от Анненского предпочитает углубляться во внутреннее состояние лирического героя, не отвлекаясь на описания природы. Стихотворный размер произведений также разный: «Стансы ночи» написаны хореем, а «Подражание И.Ф. Анненскому» – анапестом. А. Ахматова в стихе играет интонацией, употребляя то вопросительные, то оборванные предложения. Таким образом, она подчеркивает душевные переживания лирического героя.

Сравнительный анализ стихотворений Блока «Россия» и Белого «Родина» Сравнительный анализ стихотворений Блока «Незнакомка» и «В ресторане» Сравнительный анализ стихотворений Пушкина «Демон» и Лермонтова «Мой Демон» Сравнительный анализ стихотворений Майкова «Нива» и Случевского «Полдневный час. Жара гнетет дыханье»

Стансы Лермонтова

Михаил Юрьевич Лермонтов является одним из самых выдающихся творцов в русской поэзии. Что такое стансы, Лермонтов узнал после ознакомления с английской поэзией, в частности, с творчеством Байрона.

Стансы выступают у Лермонтова как небольшие стихотворения, в которых не определены жанровые признаки. В 1830-1831 годы Лермонтов написал шесть стихотворений, которые по форме можно определить как стансы. Их главной темой является романтическая любовь, в стихотворениях молодой человек обращается к своей возлюбленной. Лермонтов, стансы которого возникли под влиянием произведения Джона Байрона «Стансы к Августе», оказал влияние на литературную традицию написания подобных произведений после него.

Стихотворения Лермонтова наполнены печалью главного героя, который видит суету и несчастья своей земной жизни, мечтает о жизни иной. Поэт пишет про свое одиночество в этом мире, сравнивает себя с утесом, который выдерживает натиск ветра и бури, но не может защитить от них растущие на скале цветы. Михаил Лермонтов, стансы которого в полной мере выражают мировоззрение поэта, стал образцом для многих других творцов русской литературы.

Ключевые образы

В этом произведении можно выделить три ключевых образа: лирического героя (автора), адресата (Чаадаева) и России.

Образ лирического героя – это автор. Хотя он и боялся признавать свое вольнодумство, эти мысли принадлежали Александру Сергеевичу. В этом стихе он воодушевленный и разочарованный, смелый и повзрослевший. Он ощущает давление времени («Пока свободою горим, пока сердца для чести живы»), чувствует в себе силы на перемены.

Друг, к которому он обращается, в этом стихе прямо не фигурирует. Но автор постоянно использует слово «мы» в своей речи, что свидетельствует об общности взглядов и рвений. Сам тон произведения позволяет нам характеризировать адресата как человека равного Пушкину, которому можно доверять и раскрыть свои стремления.

Образ России в поэзии тесно связан с политическим подтекстом. В первой половине стиха автор использует слова «под гнетом власти роковой», осознанно выбирая лексемы, которые звучат громко и однозначно. Они описывают состояние страны на момент написания стиха. Слова «Россия вспрянет ото сна» характеризует состояние родины не так прямо. Имеется в виду, что страна спит, не осознает своего движения, и это состояние сна нужно прекратить.

Обвинения и критика касались больше личности самого поэта, а не стихотворения. Его обвиняли в вольнодумстве, свободомыслии. Существует теория, что некоторое время Александр Сергеевич отрицал свое авторство и из-за этого даже сегодня в литературных кругах не утихают споры по поводу того, кто же был автором этого произведения?

Анализ стиха «К Чаадаеву» Александра Сергеевича Пушкина

Произведение «К Чаадаеву» Александр Пушкин написал в раннем возрасте. История стиха такова: еще в 1818 г. Пушкин написал давнему старому другу послание. Для поэта этот стих имел большое значение, также и для его друзей. Многие уверены, что данная лирика повлияла движение декабристов.

Острая тема, направленность и сама идея стиха, сделала его очень популярным в антиправительственных кругах. Молодежь вдохновлялась такими стихами. А правительство быстро и четко определило автора «подобных» стихов. Приговор – Пушкина отправляют в ссылку. Ну а люди, направленные против правительства, всюду прославляют борца за свободу и справедливость.

Чаадаев Петр Яковлевич

Отрывок, характеризующий Стансы

– Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать… – Я не понимаю, что делают люди, – сказала графиня, обращаясь к мужу, – мне сейчас сказали, что еще ничего не готово. Ведь надо же кому нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митеньке. Это конца не будет? Граф хотел что то сказать, но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери. Берг в это время, как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачивая головой. – А у меня к вам, папаша, большая просьба, – сказал он. – Гм?.. – сказал граф, останавливаясь. – Еду я сейчас мимо Юсупова дома, – смеясь, сказал Берг. – Управляющий мне знакомый, выбежал и просит, не купите ли что нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом. (Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет.) И такая прелесть! выдвигается и с аглицким секретом, знаете? А Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и… Граф сморщился и заперхал. – У графини просите, а я не распоряжаюсь. – Ежели затруднительно, пожалуйста, не надо, – сказал Берг. – Мне для Верушки только очень бы хотелось. – Ах, убирайтесь вы все к черту, к черту, к черту и к черту!.. – закричал старый граф. – Голова кругом идет. – И он вышел из комнаты. Графиня заплакала. – Да, да, маменька, очень тяжелые времена! – сказал Берг. Наташа вышла вместе с отцом и, как будто с трудом соображая что то, сначала пошла за ним, а потом побежала вниз. На крыльце стоял Петя, занимавшийся вооружением людей, которые ехали из Москвы. На дворе все так же стояли заложенные подводы. Две из них были развязаны, и на одну из них влезал офицер, поддерживаемый денщиком. – Ты знаешь за что? – спросил Петя Наташу (Наташа поняла, что Петя разумел: за что поссорились отец с матерью). Она не отвечала. – За то, что папенька хотел отдать все подводы под ранепых, – сказал Петя. – Мне Васильич сказал. По моему… – По моему, – вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете, – по моему, это такая гадость, такая мерзость, такая… я не знаю! Разве мы немцы какие нибудь?.. – Горло ее задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабеть и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице. Берг сидел подле графини и родственно почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа, с изуродованным злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери.