Краткое содержание рассказа

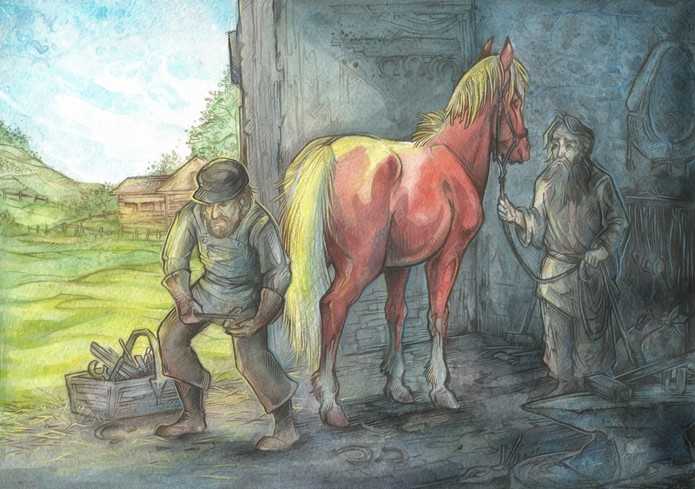

Ефим, по прозвищу Юшка, физически слабый, невзрачный мужчина, на вид, кажущийся стариком, работает в кузнице в качестве подмастерья. Он выполняет подсобную работу: подносит кузнецу воду и песок, разжигает горн.

Живет в хозяйском доме, ему выделили место на кухне. Питается Юшка скромно, щами и кашей, пьет только воду, в чае и сахаре себе отказывает. Жалование получает маленькое, семь рублей шестьдесят копеек в месяц, на одежду почти не тратится, полученные деньги откладывает.

Работает Юшка с утра для вечера. Для местных жителей он стал «индикатором рабочего времени». Когда он отправляется на работу — значит, и другим пора вставать и приниматься за труд, а коль Юшка домой возвращается — пришло время отхода ко сну.

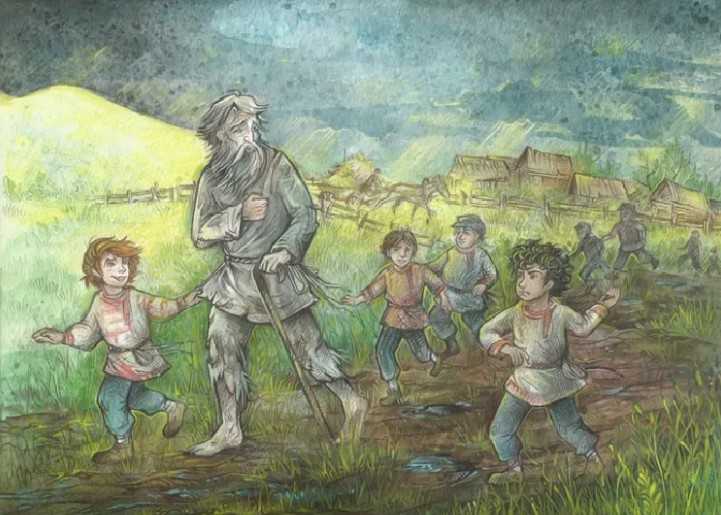

Среди горожан он прослыл странным, ненужным человеком. Люди потешались, насмехались над ним, унижали и били. Дети, видя идущего по улице Юшку, дразнили его, бросилась разными предметами, землей в глаза. Но он не серчал на них.

Юшка радовался и думал, что дети так проявляют свою любовь. Когда ему делали совсем больно, говорил ребятне:

Но дети его не понимали, такое безропотное поведение ещё больше их раззадоривало.

Взрослые, встречая Юшку на улице, могли обидеть его за то, что он не такой как все. В ответ Юшка молчал, и его часто били.

Помогала Юшке только дочь кузница Даша, но и она не особо жаловала работника. Однажды в разговоре девушка сказала ему, что лучше бы он помер, чем так жить. На что герой ей ответил, что мать и отец родили его на свет, чтобы жить, на то была их воля и не к чему ему умирать, к тому же он помогает её отцу. Он сказал девушке, что народ его любит, на что та рассмеялась, ведь Юшку били, у него была кровь на щеке, на прошлой неделе ему разорвали ухо.

В разговоре Юшка признается девушке, что ещё не стар, а выглядит так плохо из-за болезни. У него чахотка.

Каждое лето на месяц Юшка покидал своего хозяина. Надевал котомку на плечи и уходил из города. Местные думали, что он направлялся в глухую дальнюю деревню, где у него живет то ли дочь, то ли племянница, то ли какие-то другие родственники. Где именно и с кем проводил Юшка свой отпуск, положенный ему по состоянию здоровья, доподлинно никто не знал.

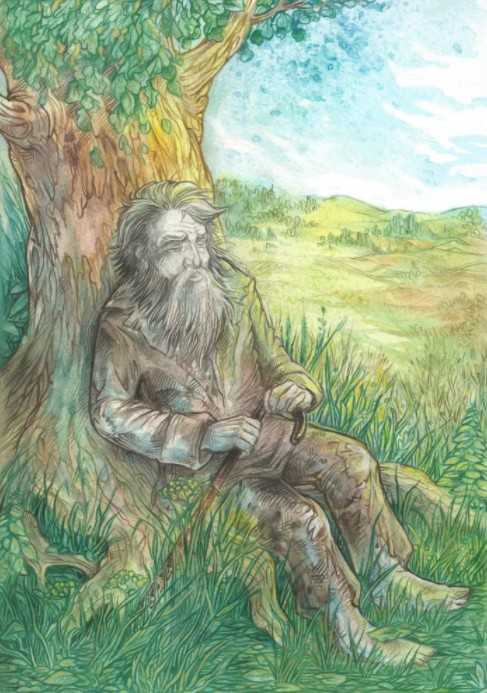

В пути герой наслаждался природой, благоуханием трав, склонялся над цветами, гладил кору деревьев — и его болезнь отступала.

По возвращении его в город всё шло своим чередом. Юшка всё время работал, горожане задирали его, упрекали в глупости. Год от года он всё более слабел. Однажды летом, когда подошел срок очередного отпуска, Юшка не покинул город. Он, как обычно, шел с работы и встретил веселого прохожего, который стал его оскорблять, мол, зачем он эту землю топчет. Впервые в жизни Юшка решился ответить:

Этот человек ударил Юшку, тот упал навзничь. Прохожий, как ни в чем не бывало, удалился к себе домой. Проходивший мимо столяр из мебельной мастерской обнаружил лежащего без чувств Юшку, его глаза были неподвижны. Столяр понял, что помощник кузнеца мертв.

Кузнец подготовил похороны своего работника, Даша омыла тепло. Проститься с покойным пришли все, кто при жизни издевался и насмехался над ним. Похоронили Юшку и быстро забыли о нём, однако горожанам его не хватало, не на ком стало вымещать злобу, и теперь они срывались друг на друга.

Осенью в кузницу пожаловала молодая девушка и стала спрашивать Ефима Дмитриевича. Хозяин кузницы не сразу смекнул, кто именно ей нужен. «У нас такого сроду не было», — отвечал он, и лишь потом вспомнил, что покойный Юшка по паспорту был Дмитричем, его и спрашивала девушка.

Оказалось, что она сирота, а Юшка взял её под свою опеку, пристроил в семью в Москве, помогал деньгами. Средства, полученные за работу, которые он не тратил, предназначались ей. «Сам не ел сахара, чтобы она его ела». К ней-то он и оправлялся каждое лето, а в этом году не явился и девушка приехала сама. Она уже окончила университет, стала врачом и хотела отблагодарить своего благодетеля, вылечить его заболевание.

Кузнец отвел её на могилу Юшки. Девушка припала к земле, где лежал человек, кормивший её с детства.

Девушка осталась в этом городе, устроилась в больницу, лечила больных чахоткой, прожила здесь до своей старости, не утомляясь утолять страдание и отгонять смерть от ослабевших. В городе её хорошо знали, и считали «дочерью доброго Юшки», позабыв давно и самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью.

Краткое содержание рассказа Джека Лондона «Любовь к жизни»

Пересказать события рассказа можно в двух словах, но чувства, которые испытываешь при его чтении, передать невозможно. Поэтому лучше всего читать книгу целиком, в режиме онлайн или взяв в библиотеке, а не довольствоваться кратким описанием.

В самом начале рассказа главный герой подворачивает ногу и зовет на помощь своего товарища Билла, но тот не слышит его и продолжает свой путь.

Когда Билл скрывается из вида, герой остается совсем один на чужой для него земле. У него совсем не осталось еды, только спички, вода и одеяло, которое в скором времени будет израсходовано на повязки для больной ноги.

По пути уже начавший сходить с ума от голода путник натыкается на гнездо с только что вылупившимися птенцами куропатки. Голод настолько силен, что он съедает птенцов живьем, а затем, пытаясь поймать куропатку, сбивается с пути.

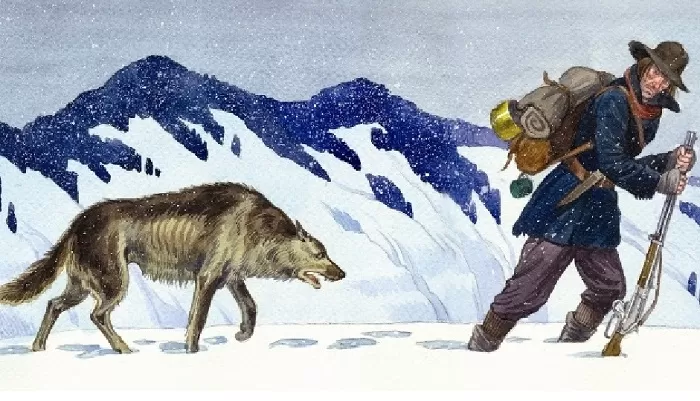

После он обнаруживает, что за ним следит больной волк.

Он ходит за ним по пятам и ждет пока человек совсем обессилит, но жажда жизни оказывается сильнее, и человек находит в себе силы перехитрить волка. Прикидываясь совсем обессилевшим, он дожидается, пока волк вонзит в него свои зубы, и убивает его.

В конце рассказа героя книги обнаруживает команда путешественников и забирает с собой на корабль.

Проблематика и темы

Главная тема, поднятая автором рассказа, — тяжкая доля крепостных. Пока не было отменено право господ владеть крестьянами, беззащитных людей морили голодом, сажали на цепи, запрещали им жениться и выходить замуж за любимых. По своему положению «маленький человек» был приближен к скоту, но животных хотя бы вволю кормили и не истязали.

Сексуальное насилие, совершаемое помещиками и графами, — ещё одна важная тема. Девушки были вынуждены ублажать господ, а если отказывались, над ними жестоко издевались. Церковь тоже вносила свою лепту: священники были не заступниками угнетённых, а приспешниками богачей и наделённых властью.

Одна из основных проблем, показанных в «Тупейном художнике», — творчество и отношение к нему. Оценить по достоинству талант мастера получается не у каждого, но когда дело касается наказания или порицания, находится много желающих. Известно, что тяжёлая судьба — удел творческих людей во все времена, но при крепостном праве ситуация усугублялась беззащитностью крепостных. И Аркадий, и Любовь пострадали, хотя оба были талантливыми, а не просто хорошо выполняли работу.

Неправильная расстановка приоритетов — важная проблема, которая тоже волнует Николая Семёновича Лескова. В период, когда существовало крепостное право, отношение к людям строилось на основании того, к какому сословию они принадлежат. Мастерство, трудолюбие, честность и другие положительные качества не имели значения.

Центральная тема этой прекрасной книги — любовь. Это возвышенное и благородное чувство обрекло главных героев на страдания, и по-другому не могло быть. Любовь Онисимовна и Аркадий не имели возможности быть вместе, ведь общество было против их союза. Они не встретили поддержки ни у графа, ни у священника. Впоследствии тема любви поднимается на страницах многих повестей и рассказов русских писателей, и почти всегда сюжет заканчивается трагично.

Главная мысль «Тупейного художника» заключается в том, что в некоторых ситуациях есть только 2 выхода: смирение или бунт. В первом случае придётся терпеть унижения, и тогда конец жизненного пути будет таким же, как у тётушки Дросиды: горьким и лишённым смысла. Второй путь ведёт к избавлению от мучений, но цена слишком высока — сама жизнь.

Основные персонажи

По жанру литературное творение Лескова — художественное произведение. В нем рассказчик описывает действия главного героя, их оценку окружающими людьми и убеждает читателя, что именно так обязаны поступать настоящие крестьяне. Делая добрые дела и помогая остальным, человек самосовершенствуется и становится лучше. Писатель убеждает, что лишь добро и милосердие могут принести истинную радость. В рассказе «Дурачок» присутствуют следующие главные герои:

- Панька — круглый сирота, очень добрый и милосердный мальчик;

- Петька — молодой пастух, которого главный персонаж спас от жестокого наказания;

- Хан-Джангар — влиятельный татарин, новый владелец пастуха, жестокий и умный мужчина.

Смысл названия рассказа «Чудик»

Василий Шукшин именует главного персонажа произведения Чудиком. Также он назвал свой рассказ. Но почему именно Чудик? Это прозвище, которое дала мужчине его супруга. Чудик — это странный человек, взгляды на жизнь которого не совпадают с мнением большинства. Василий Шукшин писал о том, что это прозвище содержит не только положительные черты, но и отрицательные, которых больше.

Чудик — бесхитростный простой человек, который часто попадал в нелепые ситуации. Смысл заглавия произведения состоит в том, чтобы читатель из названия уже понял, что речь пойдёт об особом странном типе людей. Персонаж не имел злого умысла. Однако своим близким он принёс немало проблем и неприятных ситуаций.

Похожие работы:

«Февраль. достать чернил и плакаты» (лирика Б.Пастернака)Традиции фольклора и древнерусской литературы в повести Н. С. Лескова «Очарованный странник»Темы и образы некрасовской «Музы мести и печали»Темы и мотивы поэзии Б. ПастернакаТема творчества в лирике О. Э. МандельштамаТема дороги в лирике Н. А. НекрасоваТема революции и гражданской войны в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»Судьба поэта из народа в стихотворении Н. А. Некрасова «На смерть Шевченко»Стихотворение А. Фета «Поэтам» (восприятие, истолкование, оценка)Стихотворение А. А. Фета «Еще весны душистой нега…»

История создания

Из личных писем Лескова известно, что сюжет для рассказа взят из реальной жизни.

Произведение задумывалось как “святочное”, то есть, фантастическое, на социальную тему и обязательно с моралью и счастливым концом. Кроме того, писатель хотел показать читателям обычного человека, столкнувшегося с несправедливостью.

Впервые опубликовано “Пугало” было в журнале для детей и подростков «Задушевное слово» в 1885 году. Позднее рассказ неоднократно входил в сборники сочинений писателя, но не редактировался и не изменялся.

История написания рассказа «Пугало» тесно связана с событиями из жизни самого автора. Если раньше он стремился отыскать на русской земле праведников, исполняя завещание Гоголя (у автора было намерение противопоставить мраку русской души ее светлые стороны, но так и не успел воплотить этот замысел во втором и третьем томе «Мертвых душ», где Чичиков и ему подобные должны были исправиться), то в 80-е годы он все больше стал разочаровываться в этом намерении. Пытаясь отыскать праведников, Лесков изучил много архивных материалов и разочаровался в церкви. На его мировоззрение повлияло и сближение с Л.Н. Толстым, который был отлучен от церкви. Например, его очерк «Поповская чехарда и приходская прихоть» вызвал бурный протест цензуры и стоил ему места в Министерстве русского просвещения. Но писатель продолжил разоблачать предрассудки народа, вызванные религиозными суевериями. Эту темы он затрагивал и в детских произведениях.

О своих последних работах, наполненных разочарованием и озлобленностью, он сказал:

Жанр, направление

«Пугало» относится к жанру рассказа. На протяжении двадцати одной главы развивается центральная сюжетная линия, связанная с загадочным Селиваном. Кроме того, рассказ о событиях ведется от одного лица (юноши, который хочет встретиться с объектом неприязни многих), а все остальные персонажи лишь помогают раскрыть основную проблему.

Несмотря на то, что в произведении есть элементы мистики (суеверия насчет Селивана; убежденность людей в том, что отшельник умеет превращаться в зверей и управлять погодой, чтобы досадить местным жителям), “Пугало” все же остается реалистическим рассказом. Участвующие в действиях лица типичны: господа с высоким положением в обществе, служанки, крестьяне и прочие. Также повседневны ситуации и темы, затрагиваемые автором. А мистические мотивы получают вполне реальное объяснение.

«Дурачок»

Панька был сиротой, жил при господском дворе и все служащие в этом дворе могли сваливать на него любую работу. Должность у него была такая «всем помогать». А он беспрекословно выполнял и никогда не отказывался. Раньше всех вставал, позже всех ложился, за всех делал работу и никогда не отказывался и не жаловался. Одевался он плохо и скромно, что отдадут ненужное, то и носит. Принимали его за дурачка да и называли также, и не жалел парня никто. Однажды новый управитель ехал по господе и увидел, как жеребята в молодых хлебах пасутся, да не сколько пасутся, сколько копытами топчут, вместе с корнями выдергивают. В то время на пастбище выгонял жеребят Пашка, сын коровницы, ленивый да избалованный матерью паренек лет двенадцати. Выгнал он жеребят с утра, продрог, накрылся курткой да и задремал пригревшись на солнышке, а они в это время и пошли в хлеба.

Управитель Петю стегнул, да и отправил в разрядную контору получить 20 розг, а если не пойдет и не получит до возвращения управителя домой, то вечером по возвращению получит все 40.

Петруша слезами заливается, боится. Панька погладил его, пожалел и пошел, как он сказал договариваться к выборному. На самом же деле, как выяснилось позже, пошел он и сам за Петьку получил те 20 розг. И все смеялись над Панькой, ну не дурак он? За других спину свою подставлять.

Так и жил Панька всех выручая пока не наступила война в Крыму. Начали рекрутов набирать, плачут все, сыновей жалко отдавать. А Панька сам пошел и просится в рекруты, а года-то уже вышли, не берут. Ели-ели упросил, повезли его в город – отдали в рекруты. Сдатчики по приезду рассказывали, что с Паньки и там все смеяться сразу стали, а он накупил всем пирожков на выданные ему деньги и раздал, а себе не осталось. Тут все свои ломать начали делиться с ним, а он отказывается — не берет. С утра встал раньше всех, убрался в казарме, да старым солдатам сапоги начистил, удивляются все и тут дурачком называют.

Так со своим дурачеством и войну всю прошел, а после домой не возвратился, а нанялся у степных татар конские табуны пасти. Служил местному богачу Хан-Джангару, что вел себя на территории русских властей покорно, а дома у себя в степи, кого хотел — наказывал, кого хотел — миловал. Появился в тех краях вор лихой Хабибула, угонял он у Хан-Джангара самых лучших лошадей. Вот раз ранили Хабибулу, так только и смогли в плен взять, а богачу как раз в Пензу ехать, не может он показаться с вором там. И оставил он Панька стеречь Хабибулу, окованного цепями, оставив им еды и воды, наказав при этом стеречь, как свою душу.

Уехал Хан-Джангара, а Панька и отпустил Хабибулу, при этом сказав, что исправляться нужно и все свои силы на добро, а не в зло, обращать. Хабибула ускакал, а Панька остался дожидаться возвращения Хана. По своем возвращении богач не обнаружил Хабибулу и был удивлен тем, что Панька его отпустил. На что неудавшийся сторож ему и ответил, что я все сделал по твоему велению: «Ты мне велел беречь его как свою душу, а я свою душу так берегу, что желаю пустить ее помучиться за ближнего…»

Позвал тогда Хан всех своих и сказал им потихоньку: «А ведь Паньку, сдается, нельзя казнить, потому что в душе его, может быть, ангел был…» И согласны с ним были все.

Основные события

Главный герой произведения, крестьянский мальчишка Панька (Панкрат) остался сиротой. «Добродушный» барин оставил его при дворе, даже придумал мальчишке особую должность — «всем помогать». Мальчик рос, выполняя свои обязанности очень добросовестно. Он выполнял самую сложную работу, отличался трудолюбием, все терпел безропотно. Каждый старался заставить несчастного сироту помогать себе, поэтому работы у Паньки всегда было достаточно. Вот чем он занимался:

- приводил хлев в порядок;

- чистил конюшни;

- следил за овцами и лошадьми, сопровождая их на водопой;

- кормил скот;

- плел лапти практически всему двору.

Однако все прочие крестьяне не сочувствовали несчастному мальчику, не выражали ему благодарность. Скорее, напротив, подсмеивались и называли за глаза дураком.

Первый подвиг

Доброта героя ярко проявится, если читать «Дурачка» Лескова дальше. Однажды молодой пастушок Петька из-за собственной лени не проследил за жеребятами. И животные причинили серьезный ущерб молодым посадкам ржи. Этот поступок требовал соответствующего наказания, Петьке грозило получение двадцати розог. Управитель пригласил мальчишку в разрядную избу для получения наказания.

Петька расплакался от жалости к себе. Панька стал утешать пастушка и попросил не ходить в избу. О наказании как-то позабыли, однако спустя некоторое время оказалось, что доброта Паньки заставила его вынести серьезные побои вместо провинившегося пастушка. Однако и этот самоотверженный благородный поступок героя не вызвал в окружающих людях ничего кроме смеха. Над Панькой продолжали потешаться, решив, что он не в себе.

Далее характер этого удивительного человека продолжает раскрываться.

Дальнейшие происшествия

Служба закончена, Панька решает заняться тем делом, которое хорошо знал — пастушество. Он стал пасти табуны коней у степных татар. Работая у Хан-Джангара, Панька стал главным героем еще одного события. Вор Хабибул длительное время не давал богачам спокойно спать, похищая лучших коней из табунов.

Хан-Джангару удалось поймать грабителя, ранить его. Однако богач был вынужден уехать, из-за чего оставил Панкрата сторожить плененного конокрада. Герой поступает удивительным образом, он отпускает преступника, прося, чтобы впредь он не совершал дурных дел. Вернувшийся Хан-Джангар пришел в ярость. Как восточный человек, он был готов казнить своего ослушавшегося слугу. Однако когда Панька пояснил свой поступок, этот суровый безжалостный человек передумал. Оказалось, что герой пояснил, что он не может видеть страдания других. Он не стал отрицать свою вину, сказал, что готов понести заслуженное наказание от рук богача.

Хорошие поступки

Петька громко плакал, потому что очень боялся боли. Добрый сирота пожалел его и пошел просить выбранного для наказаний нерадивых работников Семена, чтобы тот смиловался над молодым пастухом. Как выяснилось потом, Панька самостоятельно согласился получить 20 розог за своего знакомого. После этого события окружающие начали издеваться над добрым мальчиком и приводили ему различные аргументы, что он глупый, раз согласился за чужой проступок пожертвовать своей спиной.

Когда наступила война в Крыму, в деревню стали часто заезжать чиновники, которые занимались набором солдат. Увидев их, местные жители пугались и начинали плакать, потому что не хотели прощаться с мужчинами, идущими на смерть.

Ознакомившись с кратким содержанием книги «Дурачок», стоит прочитать ее полностью. После этого можно составить план, который поможет пересказать сюжет:

- Гибель родителей.

- Жизнь в имении.

- Спасение пастуха.

- Желание служить родине.

Автор верил, что только доброта и самопожертвование смогут сделать человека счастливой и целостной личностью.

Николай Семенович Лесков — Дурачок

Николай Лесков Дурачок

Кого надо считать дураком? Кажется, будто это всякий знает, а если начать сверять, как кто это понимает, то и выйдет, что все понимают о дураке не одинаково. По академическому словарю, где каждое слово растолковано в его значении, изъяснено так, что «дурак – слабоумный человек, глупый, лишенный рассудка, безумный, шут»… В подкрепление такого толкования приведен словесный пример: «Он был и будет дурак-дураком». «Дурачок – смягчение слова дурак». Ученее этого объяснения уже и искать нечего, а между тем в жизни случается встречать таких дураков или дурачков, которым эта кличка дана, но они, между тем, не безумны, не глупы и ничего шутовского из себя не представляют… Это люди любопытные, и про одного такого я здесь и расскажу. Был у нас в деревне безродный крепостной мальчик Панька. Рос он при господском дворе, ходил в том, что ему давали, а ел на застольщине вместе с коровницею и с ее детьми. Должность у него была такая, чтобы «всем помогать»; это значило, что все должностные люди в усадьбе имели право заставлять Паньку делать за них всякую работу, и он, бывало, беспрестанно работает. Как сейчас его помню: бывало, зимою, – у нас зимы бывают лютые, – когда мы встанем и подбежим к окнам, Панька уже везет на себе, изогнувшись, большие салазки с вязанками сена, соломы и с плетушками колоса и другого мелкого корма для скотины и птиц. Мы встаем, а он уже наработался, и редко увидишь его, что он присядет в скотной избе и ест краюшку хлебца, а запивает водою из деревянного ковшика.

Спросишь его, бывало:

– Что ты, Паня, один сухой хлеб жуешь?

А он шутя отвечает:

– Как так «с ухой»? – он, гляди-ко, с чистой водицею.

– А ты бы еще чего-нибудь попросил: капустки, огурца или картошечки!

А Паня головой мотнет и отвечает:

– Ну, вот еще чего!.. Я и так наелся, – слава-те, господи!

Подпояшется и опять на двор идет таскать то одно, то другое. Работа у него никогда не переводилася, потому что все его заставляли помогать себе. Он и конюшни, и хлева чистил, и скоту корм задавал, и овец на водопой гонял, а вечером, бывало, еще себе и другим лапти плетет, и ложился он, бывало, позже всех, а вставал раньше всех дт-света и одет был всегда очень плохо и скаредно. И его, бывало, никто и не жалеет, а все говорят:

– Ему ведь ничего, – он дурачок.

– А чем же он дурачок?

– Да всем…

– А например?

– Да что за пример! – вон коровница-то все огурцы и картошки своим детям отдает, а он, хоть бы что ему… и не просит у них, и на них не жалуется. Дурак!

Мы, дети, не могли хорошо в этом разобраться, и хоть глупостей от Паньки никогда не слыхали, и даже видели от него ласку, потому что он делал нам игрушечные мельницы и туезочки из бересты, – однако и мы, как все в доме, одинаково говорили, что Панька дурачок, и никто против этого не спорил, а скоро вышел такой случай, что об этом уже и нельзя стало спорить.

Был у нас нанят строгий-престрогий управитель, и любил он за всякую вину человека наказывать. Едет, бывало, на беговых дрожках и по всем сторонам смотрит: нет ли где какой неисправности? И если заметит что-нибудь в беспорядке – сейчас же остановится, подзовет виноватого и приказывает:

– Ступай сейчас в контору и скажи моим именем старосте, чтобы дали тебе двадцать пять розог; а если слукавишь – я тебе вечером при себе велю вдвое дать.

Прощенья у него уж и не смели просить, потому что он этого терпеть не мог и еще прибавлял наказание.

Вот раз, летом, едет этот управляющий и видит, что в молодых хлебах жеребята ходят и не столько зелени рвут, сколько ее топчут и копытами с корнями выколупывают…

Управитель и расшумелся.

А жеребят в этот год был приставлен стеречь мальчик Петруша, – сын той самой Арины-коровницы, которая Паньке картошек жалела, а все своим детям отдавала. Петруша этот имел в ту пору лет двенадцать и был телом много помельче Паньки и понежнее, за это его и дразнили «творожничком» – словом, он был мальчик у матери избалованный и на работу слабый, а на расправу жидкий. Выгнал он жеребят рано утром «на-росу», и стало его знобить, а он сел да укрылся свиткою, и как согрелся, то на него нашел сон – он и заснул, а жеребятки в это время в хлеб и взошли.

Управитель, как увидал это, так сейчас стегнул Петю и

Читать сочинение по русскому языку, культуре речи: «Алёша-дурачок» Страница 1

(Назад)

Функция «чтения» служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме! Алёша-дурачок

Леонид Андреев

Алёша-дурачок

(Посвящается Э. В. Готье)

Впервые увидел я Алешу при таких обстоятельствах. Был холодный ноябрьский день. Сильный северный ветер быстро гнал по небу низкие тучи, гудел в голых вершинах обнаженных деревьев, срывая оттуда последние желтые скрюченные листья, своим печальным видом напоминавшие дачников, которые никак не могут расстаться с летом и только под влиянием крайней необходимости покидают насиженное место. Тот же суровый и настойчивый ветер подгонял и меня, настолько увеличив мою нормальную способность к передвижению, что путь от гимназии до дому, проходимый мною обыкновенно минут в тридцать, на этот раз сократился по меньшей мере минут на пять. Полагаю, впрочем, что один ветер едва ли достиг бы таких блестящих результатов, если бы не оказали ему содействие мои родители, наградившие меня тем, что в данную минуту свободно можно было назвать парусом, но что при рождении было наименовано гимназическим теплым пальто, сшитым «на рост». По толкованию изобретателей этой адской машины выходило так, что когда года через четыре мне станет пятнадцать лет, то эта вещь будет как раз мне впору

Нельзя сказать, чтобы это было большим утешением, особенно если принять во внимание необыкновенную тяжесть этой вещи и длину ее пол, которые мне приходилось каждый раз с усилием разбрасывать ногами. Если добавить к этому величайшую, с широчайшими полями, ватную гимназическую фуражку, имевшую очевидную и злобную тенденцию навек сокрыть от меня свет божий и похоронить мою бедную голову в своих теплых и мягких недрах, чему единственно препятствовали мои уши, да обширнейший ранец, вплотную набитый толстейшими книжками-и все в переплетах,-то, без всякого риска солгать, меня можно было уподобить путешественнику в Альпийских горах, придавленному обвалом и кроме того поставленному в грустную необходимость весь этот обвал тащить на себе

При этих условиях требовать от меня жизнерадостного настроения было бы нелепостью.

Дом наш находился на окраине города О. по Пушкарной улице. Энергично борясь с судьбою, я успел приблизиться к нему и уже взялся за ручку калитки, чтобы через двор пройти к себе, когда из-под козырька фуражки заметил чьи-то грязные ноги, попиравшие чистые каменные ступени парадного крыльца. Сдвинув, насколько было то возможно, фуражку на затылок, я критическим взглядом окинул обладателя грязных ног. При первом поверхностном обзоре я успел заметить, что он одет более чем по-летнему. Коротенький и узкий нанковый пиджак туго обтягивал тело, выше кисти оставляя открытыми большие грязные руки, синевато-багровые от холода. Тот же оттенок носили и другие части тела незнакомца, выглядывавшие из прорванных нанковых брюк, далеко не достигавших нижних конечностей, обутых в опорки, Единственное, что в костюме незнакомца пробудило во мне некоторое чувство зависти, была маленькая-премаленькая засаленная фуражка, еле прикрывавшая стриженую голову.

— Послушай, чего тебе надо? — спросил я с деловитой суровостью барчонка, выполняющего ответственные функции хозяина и домовладельца.

Незнакомец молчал и смотрел на меня. Я тоже молчал и смотрел на него. Поразило меня при этом что-то особенное в выражении его глаз и рта. Лицо у него было совсем моложавое,

О произведении

Рассказ «Дурачок» Лескова написан в 1891 году. Это история о праведнике, жившем не для себя, а для людей. Однако окружающие не понимали его любви и искреннего служения на благо обществу и называли дурачком.

Произведение напоминает рассказы о житиях святых не только праведностью и искренностью главного героя, но и неспешностью самого повествования.

Рекомендуем читать онлайн краткое содержание «Дурачок». Пересказ произведения Лескова пригодится для читательского дневника и подготовки к уроку литературы.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Начало событий

Когда бедный мальчик лишился родителей, добрый помещик решил позаботиться о сироте и поселил его в собственном поместье для помощи по хозяйству. Все люди, проживающие в усадьбе, могли поручить ему самую грязную работу, которую они не успевали сделать. Парень с радостью всем помогал, никогда не жаловался на тяжелую жизнь и донашивал чужую одежду. Если у людей появлялись ненужные вещи, то они отдавали их ему. Иногда ему доставались старые игрушки местных детей Иванушки и Алеши.

Панька просыпался раньше остальных и очень поздно ложился спать. Он выполнял трудовую повинность за многих крестьян. Окружающие считали его дураком, часто обзывали и никогда не сочувствовали мальчику. Однажды молодой управляющий ехал в деревню полями и увидел, как табун вытаптывал пшеничные посевы. Кони не столько съели ростков, сколько вырвали с корнями.

В этот день лошадей на выпас выгонял сын доярки Пашка. Это был очень ленивый и разбалованный чрезмерной материнской любовью 11-летний подросток. Он выпустил коней на волю, но быстро замерз на утреннем ветру, поэтому закутался в одежду, чтобы побыстрее согреться.

Уроки произведения

При написании сочинения по тексту произведения следует раскрыть характер персонажа. Главным героем рассказа является Панька, образ которого продолжает лучшие традиции русского фольклора. В нем оживают черты Ивана-дурака, главного героя сказок. Иванушка всегда честен и бескорыстен, поступает так, как велит ему сердце, при этом всегда оказывается в победителях. Лесков продолжает традиции сказок, делая своего ключевого персонажа немного странным в глазах прочих людей, но чистым и высоконравственным.

Однако в сказках справедливость всегда получает вознаграждение, но наяву все не так просто. Панька длительное время подвергался насмешкам и унижениям, однако, кажется, что сама судьба его хранит. Он стал изгоем, но сумел пережить войну. Таких, как он, принято называть праведниками. В анализе «Дурачка» Лескова следует обозначить, что при написании текста автор использовал традиции жанра жития.

Сам Панька — это образец праведника, целостный и органичный образ добродушного и светлого человека. Особенности образа таковы:

- Готовность помогать всем, выполнять самую тяжелую работу.

- Постоянно хорошее настроение, жизнерадостность.

- Безропотность.

Однако русские люди не смогли понять чистую душу Паньки, только татары в полной мере оценили особенности этого человека. Герой стоит в одном ряду с Левшой, Очарованным всадником, а также причисленными к лику святых, чьи подвиги зачастую признавались уже посмертно. Таково краткое содержание и анализ текста «Дурачок». При знакомстве с классическими произведениями рекомендуется читать текст полностью, однако при подготовке к экзамену или написанию сочинения можно воспользоваться читательским дневником. Он поможет повторить основные моменты сюжетной канвы.

Очень краткий пересказ

В кратком содержании произведения «Багульник» нас знакомят с персонажем по имени Коста. Главный герой часто зевает и спит на уроках. Преподавательница Евгения Ивановна считает такое поведение неуважением к ее труду.

Однажды мальчик принес в кабинет какое-то странное растение. Дети начали смеяться, считая, что это веник. Но как только ученик поставил растение в ведро с водой, оно зацвело красивыми сиреневыми цветами. Дети спросили, что это за цветок. Он сказал, что это багульник.

Однажды Евгения Ивановна решила последовать за учеником, чтобы узнать, почему же он всегда такой сонный. После уроков Коста пошел в дом, где его встретил пес по имени Артюша. Юноша каждый день выгуливал собаку, поскольку ее хозяин не мог ходить.

Затем юноша проведал другого пса — Атиллу. Питомец страдал из-за больной лапы. К тому же, хозяева бросили голодного и больного паса на балконе, а сам уехали. Парень просто не мог оставить друга в беде. Атилла благодарил главного героя.

Затем юноша пошел к другой собаке. На этот раз к таксе по имени Лапоть. Ее хозяин – ребенок, прикованный к постели, который просто не в состоянии выгуливать пса. Этим занимался Коста.

Ближе к вечеру главный герой посетил последнего друга возле моря. Там животное ждало хозяина, который уплыл, но так и не вернулся. Главный герой покормил пса и отправился домой.

На следующее утро Коста снова уснул во время урока. Как обычно, одноклассники начали над ним смеяться, но преподавательница попросила их больше этого не делать. Она рассказала о причине, по которой мальчик постоянно спит: он устает, помогая нуждающимся людям и их домашним питомцам. После звонка Коста снова пошел проведать друзей.

Собаки и цветок