Средства художественной выразительности

Поэт прибегает к использованию различных эмоциональных состояний, с целью более точного изображения природы и высказывания главной идеи.

Метафора является самым часто употребляемым средством выразительности в произведении. Примеры: «своим лучом приветливым касаясь», «звезда смотрит в полынью», «двенадцать прозвенело».

Некоторые детали поэт выражает через эпитеты. Примеры: «восходят ярче», «мгла заледенела», «луч приветливый», «тревожные жители».

Прибегает автор и к сравнению: «как тихо…она горит».

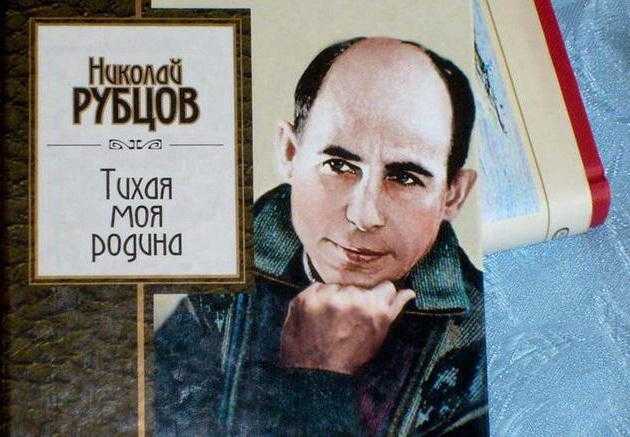

Для Николая Михайловича Рубцова данное произведение стало началом серьезной карьеры в качестве писателя. Поэт очень любил свою родину. Это можно понять, исходя из темы произведения, и из того, что для первого своего творения он выбрал именно описание и рассказ о родном крае.

Стихотворение «Звезда полей» пронизано смыслом и проникновенными строками, которые западают в самое сердце. Многие люди, актерское исполнение которых поражает до мурашек, декламировали стих на сцене.

Творческая деятельность

Рубцов отличался от поэтов-шестидесятников, популярных в то время. Он никогда не стремился следовать моде, втискивать свои произведения в какие-то рамки и стандарты. Лирика этого литератора была тихой, хотя иногда попадались крайне спорные строки. У него было не слишком много поклонников, но этого Николаю было вполне достаточно. Он нашёл свою нишу и оставался в ней до самой смерти.

В 1969 г. Рубцов окончил институт и начал работать в газете «Вологодский комсомолец». В то же время он выпустил сборник «Душа хранит». За год до этого поэт впервые в жизни получил отдельную однокомнатную квартиру, но долго жить в ней ему не пришлось.

Литератора помнят и уважают в разных уголках России. В Вологде его именем назвали улицу, поставили памятник поэту. В Тотьме и Емецке также были установлены скульптуры памяти Рубцова. Уже после его смерти были опубликованы сборники «Подорожники», «Последний пароход» и «Зелёные цветы». Последнее собрание сочинений, выпущенное при жизни автора, называлось «Сосен шум».

Многие произведения Николая превратились в музыкальные композиции. Ещё в восьмидесятые годы Сергей Крылов исполнил часть стиха «Осенняя песня». Аккомпанемент для него придумал Алексей Карелин. Позже Гинтаре Яутакайте спела «В горнице моей светло» под музыку Александра Морозова. В 1982 г. Александр Градский вдохнул новую жизнь в стихотворение «Звезда полей», положив его на музыку. В то же время группа «Форум» исполнила композицию «Улетели листья».

В конце восьмидесятых годов «выстрелил» хит Александра Барыкина «Букет». Поразительно, но основой для него также стало произведение Рубцова. Поэт написал этот стих ещё в 1958 году после встречи с Таей Смирновой. Он сразу же влюбился в девушку, но у неё был другой парень. В память об этих чувствах Николай всего за 15 минут написал бессмертное стихотворение «Я буду долго гнать велосипед».

Возможно вам будет интересно

- Анализ стихотворения Юному поэту Брюсова Во многом человечество существует благодаря передаче опыта. Конечно, люди оставляют и какие-то материальные следы своего присутствия на этой планете, но наиболее существенными являются идеи и мысли

- Анализ стихотворения Есенина Буря Одно из стихотворений пейзажной лирики Есенина — Буря. Здесь тоже все в природе живое — все одушевлено. Поэт очень чуток к природе, к самым мелким изменениям в ее настроении. В первой строфе Есенин показывает

- Анализ стихотворения Высоцкий Я не люблю В стихотворении Я не люблю В. Высоцкий рассказывает о своих принципах. Он высказывает смело свою позицию, даже если она не соответствует общепринятой. Поэт делает это с помощью личного Я

- Анализ стихотворения Пастернака Перемена Б. Пастернак больше считал себя философом, нежели поэтом. Ему были интересны абстрактные вещи, пытался понять, а почему это произошло, а почему то и почему ни как иначе, почему кому-то дано все

- Анализ стихотворения Тютчева Весенние воды 5 класс Сколько стихов написано о весне? Конечно, вопрос риторический… Иногда даже у одного автора больше десятка таких стихотворений. Всё-таки, весна (пробуждение природы, новое начало, свежесть и любовь) вдохновляет.

Личная жизнь

Помимо того, что в 1962 году Рубцов поступает в Литературный институт, он ещё и знакомится с Генриеттой Меньшиковой. Она заведовала клубом в том детском доме, где воспитывался Рубцов в детстве. Иногда Рубцов навещал детский дом и в один из таких приездов познакомился с будущей женой. Свадьбу сыграли спустя год, в 1963 году, но в ЗАГСе не регистрировались. Весной появилась дочка, которую назвали Леной. Жена с дочерью оставались в селе Никольском, Рубцов же продолжал обучение в Москве.

В том же году произошло ещё одно событие: Николай познакомился с молодой поэтессой Людмилой Дербиной, но тогда это знакомство ни к чему не привело. Лишь спустя несколько лет, когда в 1967 году, Людмиле попадает в руки сборник стихотворений Рубцова, она влюбляется — сначала в его поэзию, а потом и в него самого.

Людмила уже была один раз замужем и имела от неудачного брака дочку Ингу. Не смотря на это, Николай Рубцов увез их в Вологду, где в 1971 году они планировали пожениться (на этот раз Рубцов настаивал на официальном браке и регистрации в ЗАГСе). Отношения пары были сложными: Николай пил, иногда неделями. Запои сменялись периодами абсолютного равнодушия к алкоголю. Они то ссорились и расходились, то мирились. На 19 февраля была назначена регистрация в ЗАГСе, чтобы узаконить отношения.

Художественная композиция

Стихотворение построено последовательно и просто. Условно его можно поделить на 3 части:

- В первой поэт делится своими воспоминаниями. Из них читатель узнает о счастливых моментах его отрочества.

- Во второй части Рубцов показывает, что по истечении многих лет, он не утратил связи с малой отчизной. Там, где прошло детство автора, так вкусно пахнет «зерном, медом и сметаной», а вокруг такая тишина! После городской суеты он с радостью окунается в нее. Такие слова, как «тихо» и «тихая» повторяются в тексте 5 раз, помогая читателю прочувствовать очарование сельской глубинки.

- В последней строфе тишина отступает. Неторопливые, размеренные строки прерываются экспансивным, горячим, страстным признанием. Рубцов чувствует эфемерность, шаткость, недолговечность священного покоя.

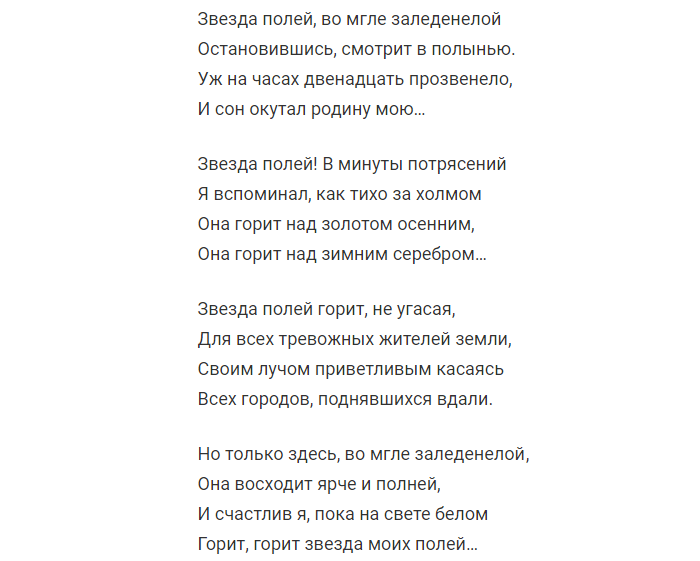

Анализ стихотворения Николая Рубцова «Звезда полей»

В данном произведении повествование ведётся от первого лица, то есть главным и лирическим героем является сам писатель.

По строкам видно, что тот размышляет об одиночестве и грусти, и это не удивительно. Николай Михайлович вырос и был воспитан в детском доме, из-за чего это оставило большой отпечаток в его памяти.

Образ звезды в произведении олицетворяет Родину, её красоту, неповторимость и роль в жизни человека. Строки стихотворения соединяют в себе небесное и земное, неизбежное и переходящее, поднимают для всех больную тему одиночества.

Стихотворение «Звезда полей» многие признают одним из лучших, отражающим пейзажи севера в русской поэзии.

Основным настроением, которое задаёт данное стихотворение — чувство волнения за одиноких людей, за тех, кто лишён веры и надежды. Также в произведении проскальзывает чувство некой защищённости. Звезда полей помогает заблудшему страннику найти правильный путь, освещает ему дорогу.

Подробный анализ стихотворения

История создания

Одно из самых лиричных, душевных произведений Н. Рубцова стихотворение «В горнице» написано в 1965 году. Поэту 29 лет. Он учится в литературном институте в г. Москва. Это не понятый современниками и еще не признанный поэт, несмотря на то, что он выпустил уже один сборник своих стихов, правда, в «самиздате».

А сегодня он многих читателей поражает своей искренностью, открытостью души. Моим современникам стихотворение «В горнице» еще известно песней. Она теперь популярна и любима многими.

Жанр: элегия, потому что воссоздает настроение грусти, светлой печали.

Раскрытие темы. Лирический герой. Композиция.

Поэт говорит о себе, о своей жизни, чувствах, надеждах. Стихотворение сразу вводит в мир крестьянского быта. Мы видим горницу — чистую, уютную комнату в избе, освещенную светом звезды, заглядывающей в окно.

Это мир детства Николая Рубцова. Время, когда еще жива матушка. Матушка! Какое красивое и ласковое слово. Это хозяюшка-хлопотунья, которая и детей приласкает. Нежность, любовь чувствуется в этом слове. Слышится в нем и боль раннего сиротства.

Поэт никогда не сможет забыть, как заботливо и любовно выращивал аленький цветочек для уже больной мамы, чтобы порадовать её подарком, а нёс его за гробом матери.

Первая строфа обрывается многоточием, как обрывается и само воспоминание о прошлом. Взгляд поэта устремляется в настоящее. Его тоже сопровождают ноты грусти и печали. Детали быта – завядшие красные цветы, догнивающая лодка — свидетельства заброшенности и неустроенности жизни поэта.

Неслучаен и образ ивы — плакучего дерева, символа печали. Хлопотливый день сулит заботы. Это спокойные и важные для поэта дела. Среди них — «думать о своей судьбе». Это так же необходимо, как «поливать цветы» и «мастерить лодку».

Это путеводная нить и в прошлое — поэтому звезда появляется в первой строфе, и в будущее — есть она и в последней строфе. Это символ надежды на поддержку в выборе своего пути, поддержку каждого шага по жизни.

Все стихотворение проникнуто легкой грустью, за которой чувствуется неустроенная судьба поэта — человека, к тридцати годам много пережившего, одинокого. В стихотворении много прекрасного и поэтичного. Плавность повествования позволило переложить стихи на песню.

Художественные средства выразительности

Стихотворение отличает лексика, рисующая деревенский быт: горница, матушка и даже ведро, как символ сельского мира, как балалайка у Есенина. Эпитеты и метафора служат для эмоционального восприятия изображаемого: «хлопотливый день», «дремлет кружевная тень».

Инверсия — «дремлет тень» — придаёт плавность и напевность строке. Рифма, стихотворный размер. Рифма перекрестная. Стихотворный размер — хорей.

Восприятие

Стихотворение сразу трогает душу. За такими простыми словами и короткими предложениями мне увиделся большой мир неординарного человека. Поразила глубина его переживаний. Очень полюбилась песня на эти стихи.

Мне нравится41Не нравится16

Формальный анализ стихотворения Рубцова «Звезда полей»

Размер, который избирает поэт, был излюбленным для его предшественника Лермонтова, В стихотворении четыре строфы, в каждой из них Стихотворение изобилует средствами выразительности. Рубцов использует такое синтаксической средство, как анафора. Трижды повторяется словосочетание «звезда полей», также анафора в двух смежных строках третьей строфы («Она горит»). Лексические средства широко представлены. Автор использует эпитеты «мгла заледенелая», «приветливый луч». Словосочетание «заледенелая мгла» повторяется в тексте дважды, что усиливает эмоциональный тон, ощущение отчужденности, потерянности. Также в тексте есть метонимии: «Сон окутал родину», но в этой строке также и метафора. Очень красивые метафоры в двух последних строках второй строфы. Главный образ, который позволяет увидеть анализ стихотворения, — звезда полей

Рубцов показывает, насколько для него важно светило. Звезда напоминает ему о доме, в чужих краях она светит не так ярко, но все же помогает

Анализ стихотворения Рубцова «Видения на холме»

«Видения на холме» — одно из многих стихотворений Рубцова, посвященных теме родины. По словам Кожинова, исследователя творчества поэта, в его лирике всегда важна первая строка, похожая на камертон, который задает всю мелодию. Подтверждением тому может служить и анализируемый текст. Произведение начинается со стремительного действия – лирический герой взбегает на холм. Сразу же за ним следует остановка, кажущаяся даже несколько резкой, — он падает в траву. Дальше реальность фактически отходит на второй план. Ее заменяют видения, связанные с прошлым России. Перед взором героя предстают эпизоды монголо-татарского нашествия – великой трагедии в истории нашей страны.

Первая половина второй строфы стихотворения – проникновенное признание в любви к родине – ее погостам, молитвам, огням, избушкам, цветам, небесам, шепоту ив. Для достижения наибольшего эмоционального воздействия на читателей трижды повторяется глагол «люблю». Потом герою кажется, что на горизонте вновь замаячили враги, способные лишить Россию независимости. На их флагах – черные кресты. Они названы татарами и монголами иных времен. Сложно сказать, кого конкретно имел в виду здесь Рубцов. Возможно, речь идет о нападении на Советский Союз гитлеровской Германии. В 1960 году, когда было написано стихотворение «Видения на холме», раны, оставленные Великой Отечественной войной, нередко еще кровоточили во многих семьях. Окончание второй строфы получилось у поэта очень напряженным, драматическим. Немало способствовало тому повторение несколько раз слова «крест» и однокоренной лексики. Особого внимания достойна следующая строчка из середины произведения: «Россия, Русь! Храни себя, храни!». Этот призыв превратился в крылатую фразу. Кроме того, он стал эпитафией. Именно его было решено разместить на могиле Рубцова.

Третья и финальная строфа начинается с восклицания: «Я больше не могу!». Лирическому герою сложно смотреть на то, как на его любимую страну надвигается страшная опасность. Он буквально вырывается из мира грез, возвращаясь в реальность. В настоящем перед ним предстает идиллическая картина – никаких врагов на горизонте нет и в помине, на лугу жуют траву стреноженные кони. Умиротворение царит вокруг. Над головой героя – «высоких звезд покойное мерцанье». На смену темным видениям прошлого пришел свет настоящего, озаряющий Россию.

2.

«Русский огонек» Николай Рубцов

1

Погружены в томительный мороз,

Вокруг меня снега оцепенели!

Оцепенели маленькие ели,

И было небо тёмное, без звезд.

Какая глушь! Я был один живой

Один живой в бескрайнем мёртвом поле!

Вдруг тихий свет — пригрезившийся, что ли? —

Мелькнул в пустыне, как сторожевой…

Я был совсем как снежный человек,

Входя в избу, — последняя надежда! —

И услыхал, отряхивая снег:

— Вот печь для вас… И тёплая одежда… —

Потом хозяйка слушала меня,

Но в тусклом взгляде жизни было мало,

И, неподвижно сидя у огня,

Она совсем, казалось, задремала…

2

Как много жёлтых снимков на Руси

В такой простой и бережной оправе!

И вдруг открылся мне и поразил

Сиротский смысл семейных фотографий!

Огнём, враждой земля полным-полна,

И близких всех душа не позабудет…

— Скажи, родимый, будет ли война?

И я сказал:

— Наверное, не будет.

— Дай бог, дай бог… ведь всем не угодишь,

А от раздора пользы не прибудет… —

И вдруг опять: — Не будет, говоришь?

— Нет, — говорю, — наверное, не будет!

— Дай бог, дай бог…

И долго на меня

Она смотрела, как глухонемая,

И, головы седой не поднимая,

Опять сидела тихо у огня.

Что снилось ей? Весь этот белый свет,

Быть может, встал пред нею в то мгновенье?

Но я глухим бренчанием монет

Прервал её старинные виденья.

— Господь с тобой! Мы денег не берём.

— Что ж, — говорю, — желаю вам здоровья!

За всё добро расплатимся добром,

За всю любовь расплатимся любовью…

3

Спасибо, скромный русский огонёк,

За то, что ты в предчувствии тревожном

Горишь для тех, кто в поле бездорожном

От всех друзей отчаянно далёк,

За то, что, с доброй верою дружа,

Среди тревог великих и разбоя

Горишь, горишь, как добрая душа,

Горишь во мгле, и нет тебе покоя…

Анализ стихотворения Рубцова «Зимняя песня»1 вариант

Герой рубцовской лирики внимателен к «могучей, печальной музыке» русской природы: проникаясь ее неторопливым ритмом и естественной гармонией, он залечивает душевные раны, достигает спокойствия и насыщается энергией.

Свет и тишина – узнаваемые приметы радостного рубцовского пейзажа, который можно встретить в стихотворениях «Первый снег», «Звезда полей». «Светлые звезды» становятся ключевым образом, задающим общий тон лирическому повествованию «Зимней песни».

Образы природы, в которых преобладают светлые тона и господствует безмолвие, приобретают философское звучание. С их помощью автор формирует собственную модель мира. На одном полюсе мироздания расположены свет и звезды, рождающие спокойную радость. Им противостоит мгла, с которой связаны безнадежность и воспоминания о «трудных путях».

Интересно, что в «Зимней песне» светлые силы находят поддержку и в мире людей: спасительному действию звезд помогают земные «двойники» – деревенские огни. Поток спокойного света оказывается достаточно мощным, чтобы одержать победу над миром мглы. С темнотой уходят и грустные воспоминания, и духовная истощенность. Свет приносит исцеляющее забвение – этот мотив, типичный для поэтики Рубцова, повторяется в стихотворении «Выпал снег».

В жизнеутверждающей атмосфере светлого мира преображается и лирический герой Рубцова, одинокий печальный скиталец. Он находит понимание у людей: улыбка «скромной девушки» и риторическое обращение к «другу» поддерживают это впечатление. Измученная душа насыщается светом, тихой радостью и забвением, как сказочной живой водой. Лирический герой сомневается в самом существовании прошлой «трудной» жизни: ее «выдумали».

Среди разнообразия стилистических приемов «Зимней песни» стоить выделить анафору. Повторы придают рубцовской лирике напевность и проявляют ее народное начало. Прием охватывает не только отдельную лексику, но и синтаксические конструкции, составляющие основу строфы: «кто мне сказал, что…», «кто это выдумал».

Музыкальность, проникновенные лирические интонации «Зимней песни» сближают ее с лучшими образцами классического русского романса. По этой причине произведение сегодня живет не только в форме стихотворения, но и песни, самая известная версия которой была написана композитором Александром Лобзовым, автором цикла романсов на стихи Рубцова.

Основные мотивы творчества, лирика Рубцова

В лирике Николая Рубцова творчество и биография не только его как личности, но и биография всего многострадального народа России, сплетается в одно целое, создавая целый набор интересных образов, метафор. Например, свои впечатления от посещения Алтая он изложил в стихотворении, которое заканчивается такими строфами: «Молчат цветы, безмолвствуют могилы, и только слышно, как шумит Катунь…». Также есть у него стихотворение, которое называется «Весна на берегу Бии», тоже посвященное Алтаю. Вообще, биография и творчество Николая Рубцова насыщены местами и событиями.

В основе поэтического стиля Рубцова лежит песня — именно русские песенные традиции. Недаром все же на его стихи поют песни и Градский, и Зыков, и многие другие наши певцы.

Среди образов преобладают, конечно, символы религиозные. Сам Рубцов был человек набожный, и дома у него всегда висели иконы. Образ России у поэта — это всегда идеал. Идеал святости, целостности, вечности. Также один из самых частых образов — это природные явления или пейзажи. С помощью природы поэт, как исконно ведется в русской поэзии, показывает внутренний мир лирического героя. Стихотворения на тему России у Рубцова иногда целиком и полностью состоят из переплетающихся между собой образов природного мира.

Отношение «не к физическому» — к душе — у поэта, опять же, очень религиозное. В душе Рубцов видит часть человека, которая способна устанавливать связь с Богом. Лирический герой Рубцова доверяет душе и готов следовать за ней безотлагательно. Есть у поэта такие строчки: «Но я пойду! Я знаю наперед, что счастлив тот, хоть с ног его сбивает, кто все пройдет, когда душа ведет, и выше счастья в жизни не бывает!»

Рубцов — оригинальный поэт, и суть его оригинальности в том, что традиционные мотивы русского народа и его земли он воспел новым языком. Пожалуй, среди поэтов той эпохи можно выделить ещё только одного, кто обладал подобным даром, да и то — он появится значительно позже Рубцова. В восьмидесятых годах двадцатого века появится Александр Башлачев с песнями-исповедями, идущими из уст или всего русского народа, или самого Бога. К сожалению, в восемьдесят восьмом году он покончит жизнь самоубийством. Все же нередко очень трагичны в России судьбы поэтов: трагизмом наполнены и биографии, и творчество. Николай Рубцов, стихи которого полны отчаяния и боли, не стал исключением.

Много строк из наследия поэта стали крылатыми фразами, вошли в обиход, стали использоваться повсеместно. Это неудивительно — в стихах Рубцова живёт, дышит, рождается и умирает весь русский народ, и люди это не могут не чувствовать.

История создания

Стихотворение Рубцоваувидело свет в 1964 году. В его основу легли впечатления автора от поездки на малую родину. Известно, что ею является небольшой город в Архангельской области — Няндома. Именно здесь будущий поэт жил до тех пор, пока ему не исполнилось шесть лет. Потом он оказался в детдоме, ведь лишился матери, а его отец пропал без вести на фронте.

Николай Михайлович испытывал сильные эмоции от воспоминаний, которые нахлынули на него после возвращения в северный городок. Чувства поэта были противоречивыми. Конечно же, у Рубцова были приятные воспоминания своего беззаботного детства. Однако печаль, вызванная ощущением больших изменений в городе, тоже давала о себе знать. Индустриализация предъявляла новые требования к людям: их жизнь меняли большие государственные планы. Амбиции градоначальников отразились и на экологии: реки заболотились, теперь и за рыбой некуда сходить. Несмотря на это, Рубцов чувствовал неразрывную связь со своей малой родиной.

Эмоции, которые автор испытывал в то время, нашли свое отражение в анализируемом стихотворении. Не секрет, что свое произведение Николай Михайлович посвятил знаменитому писателю Белову, ведь описанные в стихотворении места тоже были и его Родиной.

О Рубцове

Родился в селе Емецк Архангельской области, рано остался сиротой: детские годы прошли на Вологодчине в Никольском детдоме. Вологодская «малая родина» дала ему главную тему будущего творчества — «старинную русскую самобытность», стала центром его жизни, «землёй… священной», где он чувствовал себя «и живым, и смертным».

Проходит армейскую службу на Северном флоте, затем живёт в Ленинграде — рабочим, в Москве — студентом Литературного института им. М. Горького, совершает поездку в Сибирь.

В 1962 он поступил в Литературный институт и познакомился с В. Соколовым, С. Куняевым, В. Кожиновым и другими литераторами, чьё дружеское участие не раз помогало ему и в творчестве, и в делах по изданию своих стихов.

Первая книга стихов «Лирика» вышла в 1965 в Архангельске. Затем были изданы поэтические сборники «Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Сосен шум» (1970). Готовившиеся к печати «Зелёные цветы» появились после смерти поэта, который трагически погиб в ночь на 19 января 1971.

После смерти Н. Рубцова были опубликованы его сборники: «Последний пароход»(1973), «Избранная лирика» (1974), «Стихотворения» (1977).

О своей поэзии сам Николай Рубцов написал:

Я переписывать не стану Из книги Тютчева и Фета, Я даже слушать перестану Того же Тютчева и Фета. И я придумывать не стану Себя особого, Рубцова, За это верить перестану В того же самого Рубцова, Но я у Тютчева и Фета Проверю искреннее слово, Чтоб книгу Тютчева и Фета Продолжить книгою Рубцова!..

Русские писатели и поэты. Краткий биографический словарь. Москва, 2000

РУБЦОВ, Николай Михайлович (3.I.1936, пос. Емецк Архангельской области, — 19.I.1971, Вологда) — русский советский поэт. Воспитывался в детских домах, учился в лесотехническом техникуме (г. Тотьма Вологодской области). Работал кочегаром рыболовного судна, позже — на Кировском заводе (Ленинград). Окончил Литературный институт им. М. Горького (1969). Печатался с 1962. Опубликовал сборники «Лирика» (1965), «Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Сосен шум» (1970). Поэзия Рубцова отмечена подлинностью авторской интонации, глубиной и оригинальностью мироощущения. Поэт как бы вслушивался в «голоса» природы, истории, народа и воплощал их в слове и ритме. Критика нередко рассматривала Рубцова как «певца деревни», однако он обратился к теме деревни лишь в зрелости, и она была для него не самоцелью, а формой поэтического мышления о мире в целом: «В деревне виднее природа и люди… виднее… на чём поднималась великая Русь». Поэзия Рубцова обладает сложной, тонко разработанной структурой, богатством и многогранностью поэтического языка.

Соч.: Зелёные цветы, М., 1971; Последний пароход, М., 1973; Избр. лирика, Вологда, 1974; Подорожники, М., 1976; Стихотворения, М., 1977.

Лит. Передреев А., Мир, отражённый в душе, «Лит. Россия», 1967, 22 сент.; Куняев С., Словами простыми и точными, «Лит. газета», 1967, 22 нояб.; Ланщиков А., Много или всё-таки плохо?…, «ВЛ», 1969, № 1; Михайлов Ал., «Посреди очарованных трав…», «Дружба народов», 1969, № 2; Дементьев В., Предвечернее Николая Рубцова, «Москва», 1973, № 3; Кожинов В., Николай Рубцов, М., 1976; Пикач А., «Я люблю судьбу свою…» (О поэзии Николая Рубцова), «ВЛ», 1977, № 9.

В. В. Кожинов

Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — Т. 9. — М.: Советская энциклопедия, 1978