Краткое содержание

Пересказ поэмы “Дедушка” Н. Некрасова.

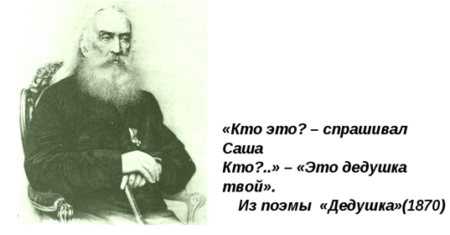

Рассказ начинается с того, что мальчик находит дома неизвестное ему изображение молодого офицера. Расспрашивает родителей, чей это портрет. Отец объясняет, что это Сашин дедушка.

Мальчик спрашивает, почему он никогда его не видел и что произошло. Но мама и папа не отвечают прямо, а говорят, что он все поймет позже. Мама считает, что генерал на картине добрый и смелый, но очень несчастный. Вскоре дедушка должен вернуться домой. Отец и мать Саши ждут его возвращения и рады этому событию.

Мальчик обнаруживает незнакомый портрет

Возвращение По возвращении дедушка ведет скромный образ жизни, на вопросы внука, как и родители, отвечает, что нужно подождать. Пожилой генерал описывается как статный седовласый мужчина. Дед и Саша много общаются, гуляют по окрестностям.

Во время общих прогулок мальчик замечает, что дедушка очень рад видеть родные края. Он учит ребенка любить землю, природу вокруг. Рассказывает о тяжелой жизни простого народа и о том, как живут за Байкалом. Описывает быт города, который отстроили с нуля, вырастили скотину и организовали процветающее хозяйство на пустом месте. Люди туда попали за то, что хотели дать свободу крестьянам. Селение называется Тарбагатай.

Дедушка пашет землю плугом

Новая жизнь дедушки Дедушка беседует с простым пахарем

Обращает внимание, что народ вокруг беден и голоден. Просит у крестьянина уступить ему плуг и управляется с ним отменно

Рассказывает о том, как тяжело живется крестьянам, как им приходится исполнять даже самые жестокие прихоти хозяев:

Однако по прошествии лет пожилой мужчина видит, как постепенно жизнь простого народа становится лучше. Многое изменилось, что не может не радовать, и он чувствует гордость и некоторую причастность к этому. Учит внука дорожить честью. Кроме того, мужчина проявляет хозяйственные умения, несвойственные генеральском чину (шьет, поет народные песни).

Проходит время, Саша идет в школу и там узнает истинную историю дедушки и его сослуживцев.

Считается, что прототипами дедушки были генералы Волконский и Бестужев

Сюжет и тема произведения

Поэма начинается с того, что главный герой, мальчик Саша, находит портрет генерала. Родители говорят ему, что на этом портрете изображен его дедушка. Мальчик спрашивает, где же сейчас находится старик, но родители уклончиво отвечают, что он сам со временем все поймет.

Вскоре дедушка возвращается домой. Все рады его видеть.

Старик ведет порядочный образ жизни. Он, как и родители Саши, говорит ему, что нужно подождать. Саша и дедушка проводят много времени вместе. Дед рассказывает ему истории о тяжелой жизни народа за Байкалом, за что попали туда люди и как они отстроили город Тарбагатай.

Дед не сидит без дела. Он шьет, поет песни, пашет землю плугом. Все это приобщает его к народу.

Дедушка учит Сашу дорожить честью и мстить за обиды. Постепенно он замечает, что жизнь крестьян становится лучше, что его радует и заставляет гордиться за народ.

Вскоре Саша пошел в школу. Там он и узнает, кем был дедушка, где он был и что было с его сослуживцами.

Данное произведение посвящено борьбе декабристов и простого народа за свободу. Поэма учит на примере дедушки и Саши передаче младшему поколению важных ценностей, таких как, свобода простых людей, благополучие страны.

Анализ поэмы Некрасова Дедушка

Произведение Некрасова «Дедушка» вышло в свет в 1870 году. На его страницах автор повествует о приезде к сыну престарелого Декабриста. Действие поэмы датируется 1856 годом. Именно в этот год был выпущен манифест, согласно которому декабристы возвращались из ссылок.

Поэма «Дедушка» образует невидимые связующие нити между поколениями. Дед и внук — старый и молодой находят полное понимание. Совсем маленький мальчик по имени Саша уже заочно испытывает тягу к знакомству с героем. Он постоянно ждет возвращения своего дедушки, чей образ изображенный на портрете он наблюдает каждый день. Во время встречи внук с восхищением наблюдает, какое неподдельное чувство уважения испытывают к деду родители. Саша стремится проводить с дедом как можно больше времени. Мальчугану не терпится узнать все подробности, которые знает дедушка.

Образ дедушки во многом стал собирательным. Некоторые склонны полагать, что прототипом является Сергей Волконский, возвратившийся статным стариком в 68 лет. Дети крестьян постоянно звали Волконского дедушкой. Еще одним прототипом считают Михаила Бестужева, с которым Некрасов, в свое время, беседовал лично.

Поэма написана в направлении реализма. Следуя принципам цензуры Некрасов не называет дедушку — декабристом. У героя есть желание осуществить мечту, чтобы народ обрёл свободу и богатство.

Дедушка предстает перед читателем таким, каким видит его внук. Вначале Саша видит портрет юного генерала. Далее родители ему рассказывают, что вокруг дедушки существует некая тайна.

При описании портрета автор прибегает к использованию эпитетов: «твердая поступь, белые кудри, святая улыбка», что уже создает располагающий к себе положительный образ. Каждый эпитет характеризует героя с положительной стороны.

Свои самые заветные думы поэт доверяет дедушке, который полагает, что успешной страну делает народная сила, единодушие и разумное начало.

Темой произведения стала транслируемая автором истина ценностей, которая заключается в свободе, счастье и процветании.

Главной мыслью становится утверждение, что дело декабристов не погибло окончательно. Его продолжение последует в правильно воспитанном поколении, представителем которого является Саша.

Композиционная структура произведения состоит из двадцати двух глав. Большая часть из них оканчивается рефреном, который усиливает эмоциональную составляющую. А оставшиеся риторическим вопросом, который способен направить мысли читателей к стремлению понять поступки героя.

Анализ стихотворения Дедушка по плану

Сжатый пересказ

Саша видит в отцовском кабинете портрет молодого генерала. Он интересуется у отца личностью этого человека. Тот отвечает, что это дедушка мальчика, потом отворачивается и поникает головой. Ребёнку тревожно, он донимает отца расспросами, желая узнать, жив дедушка или умер, но всё бесполезно.

Саша идёт с тем же вопросом к матери. Он берёт её за руку и тащит к портрету. Женщина говорит, что дедушка «добрый и смелый», только несчастный. Потом мать закрывает голову, вздыхает и плачет.

Знакомство генерала и внука

Через некоторое время все оживляются, прибирают дом, у слуг и домочадцев радостные и светлые лица. Родители Саши о чём-то весело шепчутся, а потом говорят мальчику, что скоро он увидит деда. И вот наступает долгожданный час: приезжает «этот таинственный дед».

Всё семейство и слуги радостно встречают генерала, а он рыдает и благословляет их. Потом старик снимает с шеи распятье и крестится. Саша спрашивает у деда, где он был столько времени, но тот отвечает туманно. После этого жизнь идёт своим чередом.

Генерал рассказывает внуку, что довелось пережить ему и другим людям в глухой деревне, куда представители власти отравляли неугодных. Несмотря на возраст, генерал хорош собой. Вот как описывает его Некрасов:

- «древен годами, но ещё бодр и красив»;

- «зубы… целы»;

- «осанка тверда»;

- «строен, высокого роста»;

- «кудри пушисты и белы»;

- «как серебро борода»;

- «ровно всегда говорит».

Во время прогулки старик гладит крестьянских детей и обещает мужикам, что скоро всё будет хорошо. Однажды он видит угрюмого пахаря с «тёмным, убитым лицом». Человек одет в лохмотья, у его лошади рваная сбруя, а сама она еле передвигает ноги. Генерал предлагает крестьянину отдохнуть, а сам берётся за плуг.

Взросление Саши

Саша наблюдает, как спорится у дедушки домашняя работа. Он всё время что-то чинит, плетёт, копает грядки. Внук слышит, как генерал поёт грустную песню, а во сне называет незнакомые имена. Время от времени он спрашивает, что всё это значит, но старик отвечает, что мальчику нужно подрасти и выучить историю и географию. Тогда он сможет понять многое, а пока следует набраться терпения.

Со временем дед начал чувствовать себя хуже. Перенесённые трудности давали о себе знать. Отставной генерал понимал, что приближается время, когда он всё поведает внуку. Вскоре Саша идёт в школу. Он учится с большой охотой, отлично знает историю и географию и желает лучшей жизни для бедняков, а злых и глупых ненавидит.

Костромская основа произведения

Некрасов в начале семидесятых годов 19 столетия работал над циклом, состоящим из поэм о судьбах декабристов: «Дедушка» (написана в 1870 г.), а также «Русские женщины», которая состояла из двух частей: в 1871 г. была закончена «Княгиня Трубецкая», а в 1872-м — «Княгиня Волконская».

Прообраз дедушки

Сюжетной основой произведения является рассказ о том, как старик-декабрист приехал в усадьбу к своему сыну. Он освободился из Сибири в 1856 году по изданному в то время манифесту.

Кому посвящена поэма «Дедушка» Некрасова? Прототипом главного героя считают Сергея Григорьевича Волконского (годы жизни — 1788-1865) — князя, бывшего генерал-майора, известного декабриста. С. Г. Волконский летом 1857 г. приехал в Костромскую губернию.

Губернатор Москвы в августе 1857 г. направил Андрею Федоровичу Войцеху, своему коллеге в Костроме, особое распоряжение об учреждении надзора за этим человеком, который выехал в Буйский уезд, в имение своей дочери. К этому времени она уже овдовела, так как Дмитрий Васильевич Молчанов, ее муж, служивший при Николае Николаевиче Муравьеве-Амурском (генерал-губернаторе всей Восточной Сибири) чиновником особых поручений, умер в 1856 г. У Елены Сергеевны, дочери Волконского, в 1854 году родился сын, которого назвали Сережей в честь деда. Таким образом, поэма «Дедушка» (Некрасов) в качестве главной сюжетной линии имеет основу, взятую Николаем Алексеевичем из жизни (из поездки Сергея Григорьевича Волконского в Костромскую губернию).

История создания поэмы «Дедушка»

Некрасов об этой поездке мог узнать от своего старого приятеля — князя М. С. Волконского (годы жизни — 1832-1902), с которым он часто отправлялся на зимнюю охоту из Петербурга. Этот человек был сыном С. Г. Волконского.

Одним из главных источников при создании данной поэмы послужила, по справедливому замечанию Ю. В. Лебедева, книга «Сибирь и каторга» С. В. Максимова, опубликованная в журнале «Отечественные записки» (который издавал Некрасов) в 1868-1869 годах.

Самыми достоверными источниками, которыми располагал поэт при работе над двумя этими поэмами, были сведения, взятые им из третьей части данной книги — «Государственные преступники». Она содержала подробные описания сибирской жизни и ссылки декабристов. Автор не только посетил все эти места, но и побывал в известном Тарбагатае. Некрасовский рассказ о нем послужил идейным зерном поэмы.

Влияние цензуры на произведение

План поэмы «Дедушка» (Некрасов) автору пришлось изменить из-за цензуры. Так, в начале знакомства с главным героем Некрасов пишет о том, что дедушка вошел в свой дом со словами, что он помирился со всем, что пришлось потерпеть на своем веку. То есть этот человек осознал, что был верно наказан, примирился с режимом, искалечившим его жизнь. По сути, однако, это было совсем не так. Мы делаем данный вывод на основании последующих речей дедушки. Следовательно, написал эти строчки, чтобы замаскировать от цензуры свое произведение (поэма «Дедушка») Некрасов.

Тарбагатайский район одно из мест компактного проживания старообрядцев Забайкалья. В наших краях они называются СЕМЕЙСКИМИ.

Семейские — очень яркая и древняя ветвь русского народа – частица допетровской Московской Руси.

В 1653 -1660 году произошел так называемый раскол в результате церковной реформы. Старообрядцы – это та часть русского населения, которая отказалась от нововведений, продолжая придерживаться старой веры, обрядов, бытового уклада. За это они были подвержены жесточайшим репрессиям, многие были вынуждены бежать на свободные земли: на Терек, Дон, за Урал, а многие за границу, в Польшу.

Во второй половине

XVIII

века, по указу Екатерины

II

состоялся насильственный выгон раскольников из пределов Польши, Белоруссии, Украины. Их ждал неведомый край, суровая Сибирь, нетронутые земли. Первых вывезенных из Ветки в 1766 году старообрядцев, поселили недалеко от Верхнеудинска в селах Тарбагатай, Куйтун, Большой Куналей, Десятниково и Бурнашево. Они селились целыми семьями, поэтому их стали называть впоследствии «Семейскими». Они быстро привыкли к суровой сибирской природе. Благодаря исключительному трудолюбию семейских скоро выросли добротные селения.

Год написания:

1870

Жанр произведения:

поэма

Главные герои:

мальчик Саша

и его дед-декабрист

Очень коротко основную мысль стихотворения Некрасова поможет понять краткое содержание поэмы «Дедушка» для читательского дневника.

История создания поэмы «Дедушка»

Некрасов об этой поездке мог узнать от своего старого приятеля — князя М. С. Волконского (годы жизни — 1832-1902), с которым он часто отправлялся на зимнюю охоту из Петербурга. Этот человек был сыном С. Г. Волконского.

Одним из главных источников при создании данной поэмы послужила, по справедливому замечанию Ю. В. Лебедева, книга «Сибирь и каторга» С. В. Максимова, опубликованная в журнале «Отечественные записки» (который издавал Некрасов) в 1868-1869 годах.

Самыми достоверными источниками, которыми располагал поэт при работе над двумя этими поэмами, были сведения, взятые им из третьей части данной книги — «Государственные преступники». Она содержала подробные описания сибирской жизни и ссылки декабристов. Автор не только посетил все эти места, но и побывал в известном Тарбагатае. Некрасовский рассказ о нем послужил идейным зерном поэмы.

Время создания поэмы

Эта поэма создавалась во время нового общественного подъема, который наступил в конце 1860-х-начале 70-х годов, и был связан с деятельностью так называемых революционных народников

Некрасов своим произведением хотел напомнить людям о героическом подвиге, который совершили декабристы, открыто выступившие против власти, и тем самым акцентировать внимание на важности освободительных идей в России. Кроме того, он стремился обратить внимание современников на то, что положение русского народа мало изменилось после отмены крепостного права. Некрасов поставил вопрос о том, что необходимо продолжить бороться за права трудящихся, за социальную справедливость

Некрасов поставил вопрос о том, что необходимо продолжить бороться за права трудящихся, за социальную справедливость.

Мы напишем — Дедушка анализ поэмы Некрасова. Подсказки школьнику

История создания

Поэма Дедушка написана Некрасовым в 1870 г. Она описывает приезд старого декабриста в усадьбу сына. Начало действия поэмы относится к 1856 году, когда был издан манифест, возвращавший декабристов из ссылки.

Образ дедушки собирательный. Прототипом считают Сергея Волконского, вернувшегося 68-летним стариком, все еще красивым и статным. Разжалованный генерал Волконский любил беседовать с мужиками, а крестьянские дети звали его дедушкой. Прототипом считается также темпераментный Михаил Бестужев, с которым Некрасов общался в 1869 г.

Поэма посвящена З-н-ч-е (Зиночке), то есть Зинаиде Николаевне Некрасовой, гражданской жене Некрасова.

Литературное направление, жанр

Дедушка реалистическая поэма. По цензурным соображениям Некрасов не говорит прямо, что дедушка декабрист. Герой мечтает о свободе и богатстве народа, обещая крестьянам, солдатам, что скоро им будет жить легче (намек на реформы Александра ІІ).

Образ главного героя

Читатель видит дедушку глазами внука. Сначала Саша замечает портрет молодого генерала (очевидно, войны 1812 года). Затем узнает от родителей, что дедушка окружен какой-то печальной тайной. Потом мамаша открывает Саше, что дедушка добрый, смелый и несчастный.

Приехав издалека, дедушка объявляет, что со всем примирился. Но дальнейшие события позволяют предположить, что это не так. Дедушка живет мыслью о мести, призывает Сашу дорожить честью и отомстить за обиды.

Он подобен библейскому герою, пострадавшему за народ: сын падает ему в ноги, мать Саши расчесывает седые кудри, Саша спрашивает о ранах на руке и ноге.

Портрет описан с помощью эпитетов: Древен годами, но еще бодр и красив. У дедушки целые зубы, твердые поступь и осанка, белые кудри, серебряная борода, святая улыбка.

Библейскую природу образа дедушки подчеркивают перепевы героем библейских фраз: Имеющий уши да слышит, имеющий глаза да видит.

На родине дедушка гуляет с внуком, восхищается природой, сравнивая ее с глухой, унылой, безлюдной природой места ссылки, гладит крестьянских ребят, толкует с мужиками. Он не может сидеть без работы: пашет, копает гряды, переплетает, тачает.

Дедушку приближает к народу песня. Он поет о декабристах, об их ссылке. Некрасов тоже пел о Трубецкой и Волконской: его поэма Дедушка открывала цикл поэм о декабристах.

Сокровенные мысли Некрасов доверил дедушке: успешна та страна, в которой населению присуща не тупая покорность, а сила, единодушье и разум. Некрасов словами дедушки взывает к читателю: Горе стране разоренной, горе стране отсталой.

Отрицательные образы поэмы

Чиновники и господа давят из народа сок (метафора), подьячие подлые (эпитет), выходят в поход против войска, казны и народа (метафора), алчная стая хищников (метафора и эпитет) готовит гибель отчизне, стоны рабов заглушая лестью да свистом бичей (метафора). Военный начальник зверствует, душу вколачивает в пятки, так что зубы сыплются градом, даже дышать в строю не позволяет (гиперболы).

Тема, основная мысль и композиция

Тема поэмы передача новым поколениям истинных, с точки зрения автора, ценностей (свобода и счастье народа, процветание страны).

Основная мысль: дело декабристов не погибло. Его продолжат следующие, правильно воспитанные, поколения.

Поэма состоит из 22 главок, многие заканчиваются рефреном: Вырастешь, Саша, узнаешь…. Другие риторическими вопросами: Кто же имеющий душу мог это вынести? Кто?

Действие поэмы занимает несколько лет. Оно начинается с вопроса маленького Саши о портрете дедушки. Дедушка рассказывает внуку о произволе помещиков былых времен (очевидно, до восстания декабристов), обобщая его: Зрелище бедствий народных невыносимо, мой друг.

Заканчивается поэма готовностью Саши узнать печальную быль. Ему хватает и знаний, и сердечного расположения: Глупых и злых ненавидит, бедным желает добра. У поэмы открытый финал.

Во вставных эпизодах дедушка рассказывает Саше историю об утопическом поселении, которое он встретил в Сибири, в Тарбагатае. Раскольников сослали в пустынное место, и уже через год там стояла деревня, а через полвека вырос целый посад: Воля и труд человека дивные дивы творят.

Размер и рифмовка

Поэма написана трехстопным дактилем. Рифмовка перекрестная, женская рифма чередуется с мужской.

Описание героев

Образы персонажей, созданные Некрасовым, вызывают в душе читателя патриотическое настроение. Произведение посвящено историческим событиям. Личности героев собирательные, получились очень реалистичными. Поэт показывает, что пережили декабристы в ссылке, а также как радовались родные их возвращению.

Начиная читать «Дедушку» Некрасова, желательно иметь представление о том, кто такие декабристы и какова их роль в освобождении крестьян от господского гнёта. Краткая характеристика героев:

- Саша. Основное действующее лицо. Мальчик не понимает, где дедушка, и очень хочет, чтобы родители открыли ему эту тайну, но мать и отец отвечают, что он сам поймёт, когда вырастет.

- Дедушка. Генерал в отставке, который долго был в ссылке. Вернувшись, он включается в дела по хозяйству и занимается воспитанием Саши.

- Папа. Ждёт возвращения генерала и волнуется, не желая рассказывать ребёнку подробности семейной истории.

- Мама. Радуется, что генерал вернулся живым и здоровым.

- Крестьянин. Местный житель, который удивляется тому, что генерал взялся пахать землю и отлично управляется с плугом.

https://youtube.com/watch?v=PfE_oUXQyqE

Вариант 2

В поэме с точки зрения ребенка, точней – из его воспоминаний, рассказывается история дедушки, сочувствовавшего простым людям. Поэма показывает, что и среди знатных, богатых людей достаточно тех, кто понимал несправедливость положения крепостных. Герой поэмы старался что-то сделать для них, выступил против системы, пострадал за это, но не отказался от своих убеждений.

Начинается история с того, что ребенок видит портрет бравого генерала. Конечно, мальчику любопытно, он хотел бы, чтобы такой героический дед был рядом. Однако отец и мать отвечают взволнованно (мама даже плачет), точней говорят, что он сам всё узнает, когда вырастет. Это вызывает ещё больше любопытства Саши.

И вот новая часть начинается с большой радости — дед возвращается. Все готовятся к этому событию. Сам текст насыщен восклицательными знаками, передаётся волнение.

Вот «таинственный» дедушка приезжает. Мама сама омывает ему ноги, плачет. Он обнимает её, трогательно гладит по голове внука, который уже бредил им. Вживую дед красив и строен. Зубы все целы, несмотря на возраст. В образе деда спокойствие и достоинство, он со всем примирился, как сам говорит, то есть ни на кого не в обиде.

Конечно, Саша сдружился с дедом, они много гуляют. Русская природа здесь передается эпитетом «великая». Дед даже целует землю, плачет от умиления. Мальчик засыпает его вопросами! Здесь много диалогов, но дед обычно уходит от ответа. Он только призывает любить Родину и народ. Всё хорошо, но замечает дед, что песня пастуха горька, а скот – худой, деревеньки – бедны… Дед болтает с каждым мужиком, сочувствуя. И он верит, что скоро им станет легче. Образ деда, как пишет Некрасов, напоминает апостола – вестника новой справедливой жизни.

Дед приводит пример трудолюбия народа, как сослали горсточку русских на плохую землю. Но уже через пару лет те построили деревню, завели скот, зажили отлично. В речи героя есть некоторые гиперболы, например, что всё вокруг деревни было бело от гусей, что мужики холили своих баб, детей растили в неге.

По контрасту с чудесным краем дед обращает внимание внука на местную бедность, изученность и уныние людей несвободных. Тут он даже, пожалев пахаря, впрягается в плуг

И всё-таки дрожащим голосом дед рассказывает о своей жизни. Например, как увидел, что крестьянскую свадьбу барин расстроил, отослав в рекруты жениха. А в армии ещё страшней зверства! И страна уже доведена режимом до предела.

Но самое главное скрывают от Саши, который ещё мал. Дед его убеждает выучиться сначала. Когда Саша готов, одряхлевший дед собирается открыть свою тайну.

Читатель её уже не слышит, но она понятна: дед был в тюрьме за правду.

Композиция поэмы

Поэтическое произведение Николая Некрасова состоит из 22 небольших глав. Интересно, что сразу несколько из них заканчиваются одинаковым рефреном: «Вырастешь, Саша, узнаешь». А еще несколько глав различными риторическими вопросами: «Кто? Кто же имеющий душу мог это вынести?»

По размеру поэма сравнительно небольшая, при этом ее действие охватывает несколько лет. Все начинается с вопроса, который совсем маленький мальчик Саша задает про своего дедушку, которого увидел на портрете.

Когда дедушка возвращается из ссылки, он рассказывает своему внуку о произволе помещиков, который существовал во все времена – и раньше, и сейчас.

Завершается поэма искренним желанием Саши узнать печальную историю своего престарелого родственника.

Есть в поэме несколько вставных эпизодов, в которых дедушка пускается в рассказы о поселениях в Сибири, которые он там встретил.

Сама поэма написана поэтом трехстопным дактилем. Женская рифма в ней чередуется с мужской.

Одно из самых первых произведений про декабристом. В начале произведения меленький мальчик находит в доме интересную старую фотографии. На ней изображен молодой человек в военной форме. Он начинает интересоваться о нём у своих родителей. Затем он всё-таки узнает, что это человек, изображённый на фотографии его дедушка. Вскоре дедушка приезжает и рассказывает мальчику всю историю целиком.

Это произведение учит тому, как стать достойным гражданином своей страны. А также чести, долгу и безграничной доблести.

Раньше в стране он видел такое множество страданий, что теперь спокойным и мирным казалось ему все вокруг. Дед часто исполнял песни о свободном народе, славном походе, красавицах чудных.

Что мы узнали о декабристах?

Среди этих дворян, открыто выразивших протест царю, был Сергей Григорьевич Волконский, чья личность привлекла внимание поэта Некрасова. Чем же интересен этот человек?. Князь Серге́й Григо́рьевич Волко́нский

Князь Серге́й Григо́рьевич Волко́нский

(годы жизни 1788 -) — генерал-майор, бригадный командир 19 пехотной дивизии (1825); герой Отечественной войны 1812 года , декабрист . Из старинного рода черниговских князей . Записан на службу сержантом в Херсонский гренадерский полк 1 июня и после нескольких «перечислений» в разные полки определен ротмистром в Екатеринославский кирасирский полк в декабре . Действительную службу начал 28 декабря поручиком в Кавалергардском полку. В 1812 году находился в Свите Императора, а затем состоял в отряде Ф. Ф. Винцингероде . Храбро сражался с французами и за отличие в защите переправ через р. Москву у с. Орехово 20 октября получил чин полковника, а за бои на Березине награждён орденом Св. Владимира 3-й ст . Герой Отечественной войны 1812 года.

Портрет С.Волконского художника Джоржа Доу

Осуждён по 1-му разряду, лишён чинов и дворянства. 10 июня 1826 года приговорён был к «отсечению головы», но по Высочайшей конфирмации от 10 июля 1826 года смертный приговор был заменён на 20 лет каторжных работ в Сибири (22 августа 1826 года срок сокращён до 15 лет, в 1832 году — до 10).

Портрет Волконского, исполненный с натуры в1823 году , по приказанию Николая I был исключён из числа предназначенных к помещению в галерее и только много лет спустя, уже в начале XX века , занял в ней подобающее место.

Каторгу отбывал на Благодатском руднике, в Читинском остроге , на Петровском Заводе . В 1837 году на поселении в селе Урик под Иркутском . С 1845 года проживал с семьёй в Иркутске.

По амнистии 26 августа 1856 года ему было разрешено вернуться в Европейскую Россию, было возвращено дворянство, но не княжеский титул. Из наград по особой просьбе ему были возвращены воинский орден Георгия за Прейсиш-Эйлау и памятная медаль 1812 года (этими наградами он дорожил особенно). Женат был на Марии Николаевне Раевской — дочери героя 1812 г. Н. Н. Раевского , которая последовала за ним в Сибирь, дети — Михаил и Елена.

В поэме говорится о возвращении деда Саши из ссылки в 1856 году. Некрасов показывает своего героя таким, каким он был в момент возвращения из ссылки.

Каждое произведение искусства -будь то портрет художника или словесное описание человека в литературе -своими средствами создает образ. Лучше, когда есть и то, и то.

Прочитаем прозаический текст — это отрывок из книги С.М. Волконского-внука «О декабристах»:

…. внешность Сергея Григорьевича производила очень сильное впечатление: высокий рост, широки плечи, большая окладистая белая борода и длинные до плеч седые волосы; он вызывал в памяти образ патриарха.

На улице люди, не знавшие его, оборачивались. Он внушал ту тишину, которая есть всегдашний спутникуважения . Один мой хороший приятель (…), рассказывал мне, что однажды, проходя мимо постоялого двора, на соборной площади, он увидел сидящего на лавочкестарца с белой бородой. В крылатке и широкополой шляпе сидит он, сложив руки на крючковатой палке. Мой знакомый, в то время совсем молодой человек, до такой степени был поражен зрелищем его, что, проходя мимо, невольно замедлил шаг и низко поклонился. Уже после ему сказали, что это декабрист Волконский. (…)

Палка эта была у меня; это та палка, с которой он изображен на известной литографии Кирхнера. А широкополую шляпу и крылатку знал весь Иркутск. Карманы крылатки всегда были набиты леденцами и пряниками

, и встречавшие его дети издали уже кричали: «Дедушка идет!» С хохотом и плясом бежали они за ним, предвкушая обычную раздачу. Но дедушкаимел свои привычки и соблюдал их в мелочах так же неотступно, как в важных случаях жизни соблюдал принципы. Он шел на мост через речку Ушаковку и только здесь, на мосту, начиналась раздача сразнообразной игрой. И долго раздавались звонкий смех и звонкие голоса над рокотом говорливой реки и вырисовывался на мосту в лучах закатного солнца высокий образ в крылатке и широкополой шляпе…

Отношение к различным социальным группам людей

Дедушка называет подьячих, чиновников и помещиков стяжателями (то есть корыстолюбивыми людьми). Они ломали судьбы крепостных, расстраивали их женитьбы, лупили, грабили, отдавали в рекруты юношей. Но были в нашей стране и хорошие люди, которые искренне переживали за судьбу страны, народа. Именно они оказались в числе декабристов на Сенатской площади в 1825 году.

Для борьбы и победы над мраком, стяжательством нужны разум, единодушие и дружная сила. Истинное горе, по мнению дедушки, состояло в том, что страна наша была разорена, отстала, а люди оказались глухи к любым попыткам ее развить, возродить, поскольку народ и без этого страдал.

Но главный герой призывает помнить, что на свете не существует «неотразимых побед». То есть рано или поздно всем вредителям и злодеям придет конец, их зло вернется им сторицей, а народ будет отомщен.

Тема, основная мысль и композиция

Тема поэмы – передача новым поколениям истинных, с точки зрения автора, ценностей (свобода и счастье народа, процветание страны).

Основная мысль: дело декабристов не погибло. Его продолжат следующие, правильно воспитанные, поколения.

Поэма состоит из 22 главок, многие заканчиваются рефреном: «Вырастешь, Саша, узнаешь. ». Другие – риторическими вопросами: «Кто же имеющий душу мог это вынести? Кто?»

Действие поэмы занимает несколько лет. Оно начинается с вопроса маленького Саши о портрете дедушки. Дедушка рассказывает внуку о произволе помещиков былых времён (очевидно, до восстания декабристов), обобщая его: «Зрелище бедствий народных невыносимо, мой друг». Заканчивается поэма готовностью Саши узнать печальную быль. Ему хватает и знаний, и сердечного расположения: «Глупых и злых ненавидит, бедным желает добра». У поэмы открытый финал.

Во вставных эпизодах дедушка рассказывает Саше историю об утопическом поселении, которое он встретил в Сибири, в Тарбагатае. Раскольников сослали в пустынное место, и уже через год там стояла деревня, а через полвека вырос целый посад: «Воля и труд человека дивные дивы творят».

Поэма написана трёхстопным дактилем. Рифмовка перекрёстная, женская рифма чередуется с мужской.