Художественные приемы

Как истинный мастер русского слова и талантливый литератор, Николай Степанович прекрасно оперирует средствами выразительности в своем произведении. К числу использованных им литературных маневров можно прежде всего назвать:

- размер стихосложения;

- композицию стиха;

- рифму.

Тематически текст произведения условно делится на три части (с первой по третью, четвертая и пятая строфы). Тропы, примененные автором, включают в себя:

- эпитеты: «усталость горькая», «таинственном мерцанье», «неторопливый шаг», «мудрой боли», «сладкой боли», «райском огненном песке»;

- метафоры: «медная музыка стиха», «горькая усталость», «душа открыта жадно»;

- гиперболы: «держит молнии в руках»;

- инверсия: «усталость горькая», «жизнью отрадной».

Использованные поэтом средства художественной выразительности помогают ярче нарисовать читателю образ самой женщины, которой адресованы строки, и характер чувств лирического героя, обращенных к ней. Глубина любви Гумилева видна даже в том, как широк диапазон его восприятия возлюбленной — от некой трепетной девочки-принцессы («странно плавен шаг ее», «она светла в часы томлений») до грозной владычицы-царицы («и держит молнии в руке»).

Разнообразен и портрет настроений заведомо абстрактной девушки. Примечательно, что Гумелев даже намеренно вынес в заглавие стиха местоимение, словно подчеркивая безличие изображенного образа с целью завуалировать истинного адресата. Иногда она бывает грустна, а лик ее — печальным.

Нужен анализ стихотворения Н. Гумилёва «Любовь»

nikalaff

Профи (539), закрыт 4 года назад

Очень нужен)) Нигде не могу найти(

Надменный, как юноша, лирик Вошел, не стучася, в мой дом И просто заметил, что в мире Я должен грустить лишь о нем.

С капризной ужимкой захлопнул Открытую книгу мою, Туфлей лакированной топнул, Едва проронив: не люблю.

Как смел он так пахнуть духами! Так дерзко перстнями играть! Как смел он засыпать цветами Мой письменный стол и кровать!

Я из дому вышел со злостью, Но он увязался за мной, Стучит изумительной тростью По звонким камням мостовой.

И стал я с тех пор сумасшедшим, Не смею вернуться в свой дом И все говорю о пришедшем Бесстыдным его языком.

Анна александрина

Ученик (125) 5 лет назад

скорее всего говориться о раздвоении личности) ) о неразделенной любви и о полном разочаровании в ней. Фраза—вошел не стучась в мой дом—означает ни что иное, что это чувство застало его внезапно, он его не ждал и не был готов принять его. другая фраза-И просто заметил, что в мире Я должен грустить лишь о нем. -говорит о том, что теперь все его мысли сконцентрированы только на объекте его любви. следующая фраза-С капризной ужимкой захлопнул Открытую книгу мою, — говорит о том, что ему прийдется принять условия того, кого он вдруг полюбил и выбора у него нет)

Туфлей лакированной топнул, Едва проронив: не люблю. —лак—это признак роскоши, говорящий о том, что тот, кого он полюбил, богаче и состоятельней него, от чего и есть невозможность этой любви) Духи, перстни, цветы—все говорит о роскоши, которую не может позволить себе тот, к кому пришла эта любовь. В последнем стихе говорится о том, что эта любовь стала для него мукой, изгнанием, он потерял себя, и ни о чем, кроме этой любви думать не может.

Тропы и образы

Стихотворение начинается с утверждения, что лирический герой знает женщину, которой посвятил стихи. Глагол знаю здесь означает не факт знакомства, а, скорее, познание в библейском смысле: герой проникает в её душу. Стихотворение и построено как проникновение в душу героини.

В тишине, где слова лишние, вызывают горькую усталость, возникает близко-близко лицо, на котором видны только расширенные зрачки. Через них-то, в их таинственном мерцанье (эпитет) герой видит душу, описанную во второй строфе: она тоже жадно открыта (метафора), но не для всего мира, а только медной музыке стиха (метафора и эпитет). Этот странный образ восходит к звучанию духовых инструментов, труб. Речь идёт о силе таланта, с которым женщина заявляет о себе.

Лирическому герою трудно понять, как открытая поэзии душа может быть одновременно высокомерна и глуха (метафоры) к чему-то другому. В этой антитезе намечается вопрос, проблема лирического героя. Возлюбленная высокомерна и глуха «пред жизнью дольней и отрадной» (эпитеты). То есть возлюбленная не приемлет удовольствий земной, материальной жизни, которая дарит радость лирическому герою.

В третьей строфе точка зрения лирического героя снова меняется. Это не взгляд максимальной близости, как в первой строфе, и не отстранённые рассуждения о внутреннем мире, как во второй. В третьей строфе лирический герой смотрит на фигуру возлюбленной. Как и в первой строфе, он выделяет её способность не производить шума. Её плавный шаг неслышный и неторопливый (эпитеты). Неожиданным становится окончание третьей строфы: «Нельзя назвать её красивой». Так лирический герой подчёркивает, что его возлюбленная – земная женщина, что именно к любви обычной женщины он стремится, в ней всё его счастье.

Стихотворение вполне могло бы окончиться третьей строфой

Но лирическому герою важно показать собственные взаимоотношения с возлюбленной. В четвёртой строфе она предстаёт как мудрая наставница

Как и любой мужчина, лирический герой готов положить к ногам возлюбленной все свои победы, которыми он «смел и горд», для неё он ломает стереотипы, жаждет своеволий. Возможно, речь идёт о поэзии. Гумилёв, открывший в Ахматовой поэтический талант, был поражён его силой, многому учился у неё, отдавая должное «мудрой сладкой боли» (эпитет), которую она изливала в стихах.

Истома и бред героини, о которых упоминает лирический герой, свидетельствуют о нотках непонимания со стороны лирического героя, хотя и высоко ценящего талант женщины, но опасающегося её непоследовательности и импульсивности. Говорят, именно эти качества в сочетании с холодностью привели к разрыву Гумилёва и Ахматовой.

Последняя строфа изображает женщину в повседневной жизни: в часы томлений, во время сна. Героиня предстаёт перед читателем в облике, подобном божественному. Даже в часы томлений она остаётся светлой (эпитет), а в руке у неё молнии (метафора). Женщина сочетает в себе образ грозный, поражающий, прямо Зевс в женском обличье, и свет, смирение, которое не затмевает даже томление.

Последние две строчки раскрывают самое сокровенное, что есть у человека, скрытое от посторонних – мир снов. Они входят в противоречие с истомой, бредом, томлениями женщины, потому что чёткие (эпитет). По этому качеству Гумилёв сравнивает их с тенями, которые ложатся на песок. А песок не простой, а «райский огненный» (метафорические эпитеты). Наверное, такой песок Гумилёв видел вдали от дома, скучая по возлюбленной.

Для создания возвышенного образа Гумилёв использует старославянизмы: пред, дольняя, отрадная, своеволие, томление, жажду, истома.

«Память» Н.Гумилев

«Память» Николай Гумилев

Только змеи сбрасывают кожи, Чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши Жизнь ведешь, как под уздцы коня, Ты расскажешь мне о тех, что раньше В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок, Полюбивший только сумрак рощ, Лист опавший, колдовской ребенок, Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака — Вот кого он взял себе в друзья, Память, память, ты не сыщешь знака, Не уверишь мир, что то был я.

И второй… Любил он ветер с юга, В каждом шуме слышал звоны лир, Говорил, что жизнь — его подруга, Коврик под его ногами — мир.

Он совсем не нравится мне, это Он хотел стать богом и царем, Он повесил вывеску поэта Над дверьми в мой молчаливый дом.

Я люблю избранника свободы, Мореплавателя и стрелка, Ах, ему так звонко пели воды И завидовали облака.

Высока была его палатка, Мулы были резвы и сильны, Как вино, впивал он воздух сладкий Белому неведомой страны.

Память, ты слабее год от году, Тот ли это или кто другой Променял веселую свободу На священный долгожданный бой.

Знал он муки голода и жажды, Сон тревожный, бесконечный путь, Но святой Георгий тронул дважды Пулею не тронутую грудь.

Я — угрюмый и упрямый зодчий Храма, восстающего во мгле, Я возревновал о славе Отчей, Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо Вплоть до дня, когда взойдут, ясны, Стены Нового Иерусалима На полях моей родной страны.

И тогда повеет ветер странный — И прольется с неба страшный свет, Это Млечный Путь расцвел нежданно Садом ослепительных планет.

Предо мной предстанет, мне неведом, Путник, скрыв лицо; но все пойму, Видя льва, стремящегося следом, И орла, летящего к нему.

Крикну я… но разве кто поможет, Чтоб моя душа не умерла? Только змеи сбрасывают кожи, Мы меняем души, не тела.

Анализ стихотворения Гумилева «Память»

Как и многие поэты, Николай Гумилев обладал неким даром предвидения. В своих стихах он не только сумел предсказать собственную смерть, но даже указал, что будет расстрелян. Произведения, ставши впоследствии откровениями, характерны для последнего этапа творчества этого поэта. Среди них – стихотворение «Память», написанное в 1921 году, за несколько месяцев до ареста и расстрела.

Анализируя свою недолгую, но полную событий жизнь, автор отмечает, что ему бы хотелось быть похожим на змею, которая время от времени сбрасывает кожу, чтобы обновить свое тело. Однако человеку этого не дано, и поэт с сожалением констатирует: «Мы меняет души, не тела». По мнению Гумилева, в его бренной оболочке за годы жизни побывало несколько различных людей. Первым из них был угрюмый и некрасивый ребенок, который любил лишь «сумрак рощ», а его лучшими друзьями были «дерево да рыжая собака». Сейчас поэту с трудом верится в то, что когда-то в детстве он мечтал об уединении и умел останавливать дождь лишь силой собственной мысли. Этому странному ребенку уступил место бесшабашный искатель приключений, обожающий путешествия и словно бы бросающий каждый день вызов собственной судьбе. «Любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звоны лир», — так характеризует себя молодого поэт. Однако при этом Гумилев признается, что таким он себе совершенно не нравится, и для этого есть очень веские основания. Бросая вызов всему миру, молодой поэт «хотел стать богом и царем». Он завидовал Всевышнему, так как не обладал его силой, властью и талантами. При этом обратной стороной характера автора по-прежнему оставались стремление к одиночеству и желание постичь то, чего не дано знать простым смертным.

«Я – угрюмый и упрямый зодчий», — отмечает поэт, признаваясь, что слишком поздно в его телесной оболочке нашел пристанище тот, кем он является на самом деле. Предчувствуя свою скорую гибель, поэт не лукавит пред собой, честно признаваясь, что он – самый обычный человек, которому страшно и горько видеть все то, что происходит с его родиной

. Он верить, что когда-нибудь поднимутся «стены Нового Иерусалима на полях моей родной страны», Гумилев имеет ввиду возрождение духовности, которая была утрачена еще задолго до революции. Люди перестали бояться того, что во все века называлось Божьим судом, и который на пороге смерти так страшит поэта. Он чувствует, что его дни сочтены, и времени на покаяние осталось слишком мало. Однако не знает, как это делается, и не верит в то, что может быть спасен. «Но разве кто поможет, чтоб душа моя не умерла?», — вопрошает поэт и не находит ответа на этот простой вопрос из-за собственного неверия.

Сведения об авторе

Николай Гумилев (1886−1921) — русский литературный деятель, переводчик, поэт и критик. Писатель был первым мужем знаменитой поэтессы Анны Ахматовой. В браке у двух талантливых людей родился сын — Лев Гумилев. Еще до начала семейной жизни поэт понимал, что Анна Андреевна не питает к нему взаимности, однако то, что Ахматова позволяла ему себя любить, уже было счастьем для классика. Тем не менее, Гумилев терзал и себя, и жену ревностью, их брак постоянно был поводом для пересудов в профессиональной среде.

Тема любви является одной из ключевых в творческом наследии автора. Стихотворения «Она», «Телефон», «Сон», «Сирень» — все это образцы романтического направления в лирике Николая Степановича. Испытывая духовную пустоту и одиночество даже после стольких лет брака с поэтессой, он продолжал посвящать ей свои стихи. Помимо этого творческого пласта, большим вкладом в литературное достояние России были переводы зарубежных авторов, сделанные Гумилевым. Среди работ классика серебряного века присутствуют адаптации книг:

- Шекспира;

- Браунинга;

- Готье.

Любовь Стихотворение Николая Гумилева

Надменный, как юноша, лирик Вошел, не стучася, в мой дом И просто заметил, что в мире Я должен грустить лишь о нем. С капризной ужимкой захлопнул Открытую книгу мою, Туфлей лакированной топнул, Едва проронив: «Не люблю». Как смел он так пахнуть духами! Так дерзко перстнями играть! Как смел он засыпать цветами Мой письменный стол и кровать! Я из дому вышел со злостью, Но он увязался за мной. Стучит изумительной тростью По звонким камням мостовой. И стал я с тех пор сумасшедшим. Не смею вернуться в свой дом И все говорю о пришедшем Бесстыдным его языком.

Николай Гумилев. Стихотворения и поэмы. Москва: Современник, 1989.

Анализ стихотворения Гумилёва

Анастасия Ремизова Ученик (58) 6 лет назад

Лирическии герои знает «веселые сказки таинственных стран про черную деву, про страсть молодого вождя», но они вызывают у собеседницы лишь слезы, так как «слишком долго» жила она в реальном мире, слишком мало фантазировала, воображала и поэтому не в состоянии поверить в «веселые сказки таинственных стран».

Каково настроение стихотворения?

(оно грустное, почти тревожное)

Кто ведет повествование?

Каким вы представляете его себе?

Он романтичен, одновременно реален, только опечален грустным взглядом на мир своей возлюбленной. Как счастлива может быть девушка, рядом с которой такой удивительный друг!

Он нежный, терпеливый, мудрый. Любимая для него – ребенок, нуждающийся в утешении и поддержке, поэтому нужна СКАЗКА… про ЖИРАФА… про черную деву…И он рассказывает, как будто рисует яркими красками плавный и величавый бег грациозного животного, по красоте сравнимого с мерцающей лунной дорожкой на широкой глади озера. Критика считала, что в “Пути конквистадоров” много поэтических штампов. Однако за самыми разными влияниями — западных эстетов и русских символистов — различим собственный авторский голос. Уже в этой первой книге появляется постоянный лирический герой Гумилёва — завоеватель, странник, мудрец, солдат, который доверчиво и радостно познаёт мир. Этот герой противостоит и современности с её будничностью, и герою декадентских стихов.

Эту книжку радостно встретил Иннокентий Анненский (“…мой закат холодно дымный / С отрадой смотрит на зарю”). Брюсов, чьё влияние на начинающего поэта было несомненно, хотя и отметил в своей рецензии “перепевы и подражания, далеко не всегда удачные”, написал автору ободряющее письмо.

Мелодия стихотворения сродни спокойствию и грациозности жирафа. Звуки неестественно протяжны, мелодичны, дополняют сказочное описание, придают повествованию оттенок волшебства. В ритмическом плане Гумилёв использует пятистопный амфибрахий, рифмуя строки при помощи мужской рифмы (с ударением на последнем слоге). Это в сочетании со звонкими согласными позволяет автору более красочно описать изысканный мир африканской сказки.

Гумилёв, чтобы передать настроение своего стихотворения использует выразительные средства: красочные эпитеты («чудесного», «мраморный», «тропический», «стройные»), сравнения («вдали он подобен цветным парусам корабля//И бег его плавен, как радостный птичий полёт»), метафоры («вдыхала тяжёлый туман», » и шкуру его украшает волшебный узор»). Также автор использует кольцевую композицию – он начинает и заканчивает стихотворение одними и теми же словами:

Обращаясь к загадочной женщине, о которой мы можем судить лишь с позиции автора, лирический герой ведёт диалог с читателем, одним из слушателей его экзотической сказки. Женщина, погружённая в свои заботы, грустная, ни во что не хочет верить, — чем не читатель? Читая то или иное стихотворение, мы волей-неволей выражаем своё мнение по поводу произведения, в той или иной мере критикуем его, не всегда соглашаемся с мнением поэта, а порой и вовсе не понимаем его. Николай Гумилёв даёт читателю возможность наблюдать за диалогом поэта и читателя (слушателя его стихов) со стороны.

В 1906 году он совершил первое путешествие, по тем временам довольно обыкновенное, — в Париж, где учился в Сорбонне, затем – Италия, древние, гор- дые города-государства. Потом последовали Греция, Швеция, Норвегия и, нако- нец, его любимая Африка.

Лексика стихотворения (нормативное и окказиональное словоупотребление;. В своем стихотворении автор использует прием антитезы, но не конкретный, а подразумеваемый. Человек, глаз которого привык к русскому пейзажу, рисует так зримо картину экзотической страны. Рассказ идет об «изысканном жирафе». Жираф является воплощением прекрасной реальности. Гумилев использует яркие эпитеты, чтобы подчеркнуть необычность африканского пейзажа: изысканный жираф, грациозная стройность, волшебный узор, мраморный грот, таинственные страны, немыслимые травы. Также используется сравнение: «Вдали о

сам по смыслу распредели

Никита Осолодкин

Знаток (475) 6 лет назад

«Девочка» Н.Гумилев

«Девочка» Николай Гумилев

Временами, не справясь с тоскою И не в силах смотреть и дышать, Я, глаза закрывая рукою, О тебе начинаю мечтать.

Не о девушке тонкой и томной, Как тебя увидали бы все, А о девочке тихой и скромной,

Наклоненной над книжкой Мюссе.

День, когда ты узнала впервые, Что есть Индия — чудо чудес, Что есть тигры и пальмы святые — Для меня этот день не исчез.

Иногда ты смотрела на море, А над морем сходилась гроза. И совсем настоящее горе Застилало туманом глаза.

Почему по прибрежьям безмолвным Не взноситься дворцам золотым? Почему по светящимся волнам Не приходит к тебе серафим?

И я знаю, что в детской постели Не спалось вечерами тебе. Сердце билось, и взоры блестели. О большой ты мечтала судьбе.

Утонув с головой в одеяле, Ты хотела стать солнца светлей, Чтобы люди тебя называли Счастьем, лучшей надеждой своей.

Этот мир не слукавил с тобою, Ты внезапно прорезала тьму, Ты явилась слепящей звездою, Хоть не всем — только мне одному.

Но теперь ты не та, ты забыла Всё, чем в детстве ты думала стать. Где надежда? Весь мир — как могила. Счастье где? Я не в силах дышать.

И таинственный твой собеседник, Вот я душу мою отдаю За твой маленький детский передник, За разбитую куклу твою.

Анализ стихотворения Гумилева «Девочка»

Автобиографичность — несомненная черта произведения, датированного летом 1917 г. В поэтическом тексте отразились непростые отношения автора и его первой супруги Анны Ахматовой, которая стала прототипом обоих женских образов, созданных в стихотворении. Особое значение приобретают воспоминания о первых встречах двух поэтов: 17-летний юноша, едва познакомившись с «дикой девочкой» Аней, воспылал к ней горячей любовью.

В центре художественного пространства гумилевского творения находится детский образ героини. Лирический субъект расположен к «милой и скромной» мечтательнице. Он ценит непосредственность, жажду открытий и способность удивляться, с которой юная героиня осваивает многообразный чудесный мир. Девочка честолюбива: она грезит о «большой судьбе», известности.

Детское желание стать «счастьем» и «надеждой» исполняется, правда, не совсем так, как воображалось ребенку. Любовь лирического героя к повзрослевшей девочке сравнивается со «слепящей звездой», которая светит лишь одному избраннику.

Трогательная девочка вырастает в девушку «тонкую и томную». Образ взрослой героини лишен гармонии: она забыла о детских грезах, существует без счастья и надежды. Ее печальный безрадостный мир характеризуется мрачным сравнением — «как могила».

Образ девочки дорог лирическому «я» и подобен прекрасной мечте. Далекое, но яркое воспоминание позволяет герою преодолеть приступы удушающей «тоски», которые мучат его в настоящем времени. Отдаленность позиции «таинственного собеседника» — один из путей для идеализации детского образа. Эта тенденция достигает кульминации в финале. Лирический субъект, отчаявшийся найти счастье в дне сегодняшнем, предлагает символический обмен, странный с позиции читателя-реалиста. Выразительная концовка завершает процесс поэтизации героини-девочки.

В лирике Гумилева образ Ахматовой наделяется чертами двойственности. Взрослая женщина предстает в роли отравительницы или «колдуньи» — неласковой и молчаливой, странной и порой опасной. Она похожа на «птицу подбитую». Дисгармоничному надломленному облику жены противостоит светлый детский образ, отделенный от лирического героя десятилетиями жизни. Поэт идеализирует «странно нежные» отношения влюбленных подростков. «Гимназист с гимназисткой» охвачены взаимным чувством искренней юной любви, как древнегреческие герои Дафнис и Хлоя.

Тема, основная мысль и композиция

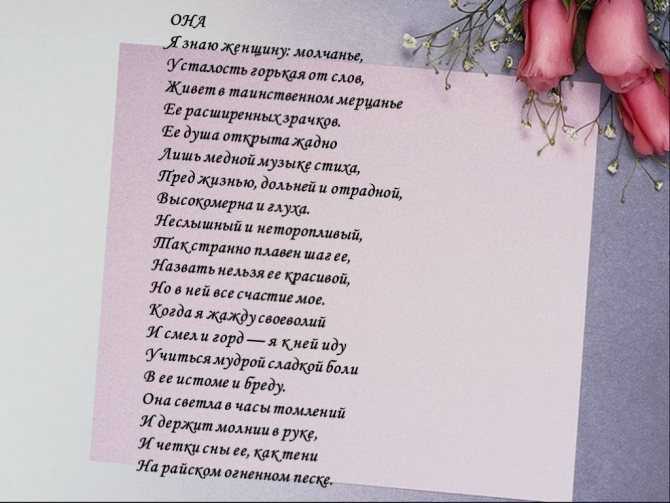

Стихотворение состоит из пяти строф. Имя возлюбленной не вынесено в заголовок. Местоимение «она» позволяет проследить женское начало в союзе с лирическим героем, который называется местоимением «я». Стихотворение написано от первого лица. Она – это инь, необходимая часть целого – союза двух сердец. Имена героев в стихотворении неуместны. Поэтому ошибочным будет анализ стихотворения только как отражения отношений Гумилёва и Ахматовой.

В первых трёх строфах раскрываются черты характера и общий облик героини. Четвёртая и пятая строфы говорят о сложности и противоречивости её характера. Лирический герой превозносит её, для него она почти богиня.

Тема стихотворения – восхищение женщиной, возлюбленной лирического героя. Основная мысль: только любовь делает человека счастливым. Состояние счастья даёт возможность рассмотреть лучшие черты возлюбленной.

Тропы и образы

Стихотворение начинается с утверждения, что лирический герой знает женщину, которой посвятил стихи. Глагол знаю здесь означает не факт знакомства, а, скорее, познание в библейском смысле: герой проникает в её душу. Стихотворение и построено как проникновение в душу героини.

В тишине, где слова лишние, вызывают горькую усталость, возникает близко-близко лицо, на котором видны только расширенные зрачки. Через них-то, в их таинственном мерцанье (эпитет) герой видит душу, описанную во второй строфе: она тоже жадно открыта (метафора), но не для всего мира, а только медной музыке стиха (метафора и эпитет). Этот странный образ восходит к звучанию духовых инструментов, труб. Речь идёт о силе таланта, с которым женщина заявляет о себе.

Лирическому герою трудно понять, как открытая поэзии душа может быть одновременно высокомерна и глуха (метафоры) к чему-то другому. В этой антитезе намечается вопрос, проблема лирического героя. Возлюбленная высокомерна и глуха «пред жизнью дольней и отрадной» (эпитеты). То есть возлюбленная не приемлет удовольствий земной, материальной жизни, которая дарит радость лирическому герою.

В третьей строфе точка зрения лирического героя снова меняется. Это не взгляд максимальной близости, как в первой строфе, и не отстранённые рассуждения о внутреннем мире, как во второй. В третьей строфе лирический герой смотрит на фигуру возлюбленной. Как и в первой строфе, он выделяет её способность не производить шума. Её плавный шаг неслышный и неторопливый (эпитеты). Неожиданным становится окончание третьей строфы: «Нельзя назвать её красивой». Так лирический герой подчёркивает, что его возлюбленная – земная женщина, что именно к любви обычной женщины он стремится, в ней всё его счастье.

Стихотворение вполне могло бы окончиться третьей строфой

Но лирическому герою важно показать собственные взаимоотношения с возлюбленной. В четвёртой строфе она предстаёт как мудрая наставница

Как и любой мужчина, лирический герой готов положить к ногам возлюбленной все свои победы, которыми он «смел и горд», для неё он ломает стереотипы, жаждет своеволий. Возможно, речь идёт о поэзии. Гумилёв, открывший в Ахматовой поэтический талант, был поражён его силой, многому учился у неё, отдавая должное «мудрой сладкой боли» (эпитет), которую она изливала в стихах.

Истома и бред героини, о которых упоминает лирический герой, свидетельствуют о нотках непонимания со стороны лирического героя, хотя и высоко ценящего талант женщины, но опасающегося её непоследовательности и импульсивности. Говорят, именно эти качества в сочетании с холодностью привели к разрыву Гумилёва и Ахматовой.

Последняя строфа изображает женщину в повседневной жизни: в часы томлений, во время сна. Героиня предстаёт перед читателем в облике, подобном божественному. Даже в часы томлений она остаётся светлой (эпитет), а в руке у неё молнии (метафора). Женщина сочетает в себе образ грозный, поражающий, прямо Зевс в женском обличье, и свет, смирение, которое не затмевает даже томление.

Последние две строчки раскрывают самое сокровенное, что есть у человека, скрытое от посторонних – мир снов. Они входят в противоречие с истомой, бредом, томлениями женщины, потому что чёткие (эпитет). По этому качеству Гумилёв сравнивает их с тенями, которые ложатся на песок. А песок не простой, а «райский огненный» (метафорические эпитеты). Наверное, такой песок Гумилёв видел вдали от дома, скучая по возлюбленной.

Для создания возвышенного образа Гумилёв использует старославянизмы: пред, дольняя, отрадная, своеволие, томление, жажду, истома.

Девочка Стихотворение Николая Гумилева

Временами, не справясь с тоскою И не в силах смотреть и дышать, Я, глаза закрывая рукою, О тебе начинаю мечтать. Не о девушке тонкой и томной, Как тебя увидали бы все, А о девочке тихой и скромной, Наклоненной над книжкой Мюссе. День, когда ты узнала впервые, Что есть Индия — чудо чудес, Что есть тигры и пальмы святые — Для меня этот день не исчез. Иногда ты смотрела на море, А над морем сходилась гроза. И совсем настоящее горе Застилало туманом глаза. Почему по прибрежьям безмолвным Не взноситься дворцам золотым? Почему по светящимся волнам Не приходит к тебе серафим? И я знаю, что в детской постели Не спалось вечерами тебе. Сердце билось, и взоры блестели. О большой ты мечтала судьбе. Утонув с головой в одеяле, Ты хотела стать солнца светлей, Чтобы люди тебя называли Счастьем, лучшей надеждой своей. Этот мир не слукавил с тобою, Ты внезапно прорезала тьму, Ты явилась слепящей звездою, Хоть не всем — только мне одному. Но теперь ты не та, ты забыла Всё, чем в детстве ты думала стать. Где надежда? Весь мир — как могила. Счастье где? Я не в силах дышать. И таинственный твой собеседник, Вот я душу мою отдаю За твой маленький детский передник, За разбитую куклу твою. >Анализ стихотворения Гумилева Девочка

На полярных морях и на южных

На полярных морях и на южных,

Меж базальтовых скал и жемчужных

Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны —

Открыватели новых земель,

Для кого не страшны ураганы,

Кто изведал мальстремы и мель.

Чья не пылью затерянных хартий —

Солью моря пропитана грудь,

Кто иглой на разорванной карте

Отмечает свой дерзостный путь

И, взойдя на трепещущий мостик,

Вспоминает покинутый порт,

Отряхая ударами трости

Клочья пены с высоких ботфорт,

Или, бунт на борту обнаружив,

Из-за пояса рвет пистолет,

Так что сыпется золото с кружев,

С розоватых брабантских манжет.

Пусть безумствует море и хлещет,

Гребни волн поднялись в небеса —

Ни один пред грозой не трепещет,

Ни один не свернет паруса.

Разве трусам даны эти руки,

Этот острый, уверенный взгляд,

Что умеет на вражьи фелуки

Неожиданно бросить фрегат,

Меткой пулей, острогой железной

Настигать исполинских китов

И приметить в ночи многозвездной

Охранительный свет маяков?

*****