Краткое содержание

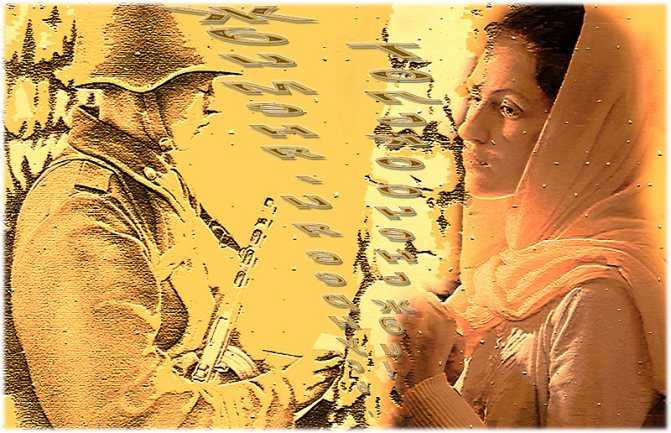

Лирический герой обращается к возлюбленной. Он просит ждать его при любых обстоятельствах. Даже если будут идти дожди, мести снега, настанет жара. Если все вокруг перестанут надеяться, то ей все равно стоит верить в возвращение героя.

Стоит надеяться на возвращение в любых обстоятельствах. Даже если мама и сын забудут о нем. И пусть друзья посидят в своем кругу, выпьют вино за упокой души. Все равно героине стоит ждать возвращения любимого.

Лирический герой обещает вернуться. Он обманет любую смерть, всем назло выживет и придет обратно. Все скажут, что ему повезло, но это уже не будет иметь никакого значения.

Все произведения Симонова

Английское военное кладбище в Севастополе

Анкета дружбы — Константин Симонов

Атака

Барашек родился хмурым осенним днем

Безыменное поле

Бывает иногда мужчина

В домотканом, деревянном городке

В чужой земле и в городе чужом — Константин Симонов

Всю жизнь любил он рисовать войну

Генерал

Горят города по пути этих полчищ

Да, мы живем, не забывая

День рождения

До утра перед разлукой

Дом друзей

Друг-приятель — Константин Симонов

Дружба дружбой, а служба службой

Если бог нас своим могуществом

Если родилась красивой

Жди меня, и я вернусь

Жены

Жил да был человек осторожный

Золотые рыбки

Из дневника

Изгнанник

Как говорят, тебя я разлюбил

Когда на выжженном плато

Когда со мной страданьем

Кукла

Летаргия

Майор привез мальчишку на лафете

Малышка

Мальчик — К. Симонов

Мне хочется назвать тебя женой

Музыка

Мы не увидимся с тобой

Мы оба с тобою из племени

На час запомнив имена

Над сном монастыря девичьего

Над черным носом нашей субмарины

Напоминает море — море

Не сердитесь — к лучшему

Не той, что из сказок

Немец

Открытое письмо

Песня военных корреспондентов

Плюшевые волки, зайцы, погремушки

Полярная звезда

Поручик

Предчувствие любви страшнее

Пусть прокляну впоследствии

Родина

Самый первый — Константин Симонов

Самый храбрый

Сверчок

Свеча

Северная песня

Слава

Слепец

Слишком трудно писать

Словно смотришь в бинокль перевернутый

Смерть друга

Старик

Стекло тысячеверстной толщины

Сын

Сын артиллериста

Танк

Товарищ

Товарищи по оружию

Тоска — Константин Симонов

Тост, услышанный в Дагестане

Тот самый длинный день в году

Три стихотворения

Тринадцать лет, Кино в Рязани

Ты говорила мне люблю

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины

Тыловой госпиталь

У огня — Константин Симонов

Убей его (Если дорог тебе твой дом)

Улыбка

Умирают друзья, умирают

Фотография

Футон

Хибачи

Хозяйка дома

Цитаты

Часы дружбы

Через двадцать лет

Чтобы никогда не думала

Чужая душа — Константин Симонов

Я знаю, ты бежал в бою

Я много жил в гостиницах

Я не могу писать тебе стихов

Я не помню, сутки или десять

Я очень тоскую

Я пил за тебя под Одессой в землянке

Я помню двух девочек, город ночной

Я схоронил любовь и сам себя обрек

Я, верно, был упрямей всех — Константин Симонов

Я, перебрав весь год

К. Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» полный анализ со средствами выразительности.

Константин Симонов – военный корреспондент. Его стихотворение «Ты помнишь Алёша, дороги Смоленщины» посвящено битве под Смоленском, произошедшей в 1941 году, и относится к военной лирике.

Тематика стихотворения – битва под Смоленском, огромные потери и безысходность солдат, а также горе русской женщины-матери.

В стихотворении автор рассматривает национально-историческую проблему.

Сотни тысяч советских людей погибли из-за войны, но они отдали свою жизнь, защищая Родину. Автор хочет донести до читателя – не смотря на то, что солдаты могли умереть на войне, женщины и старики верили и надеялись на их возвращение и обещали ждать.

Лирический герой произведения – это герой-рассказчик, который описывает природу («Шли бесконечные, злые дожди»), состояние, чувства народа («Усталые женщины»). На протяжении всего стихотворения он обращается к Алёше («Ты помнишь, Алёша», « Ты знаешь», «не знаю как ты»). Алёша – это собирательный образ всех солдат, прошедших войну, видевших как умирали их товарищи, как плакали женщины, провожая их. Общаясь с Алёшей, лирический герой знакомит читателя с трудностями, с которыми столкнулись люди во время войны.

Стихотворение состоит из 12 катренов, написано в перекрёстной рифме. Поступаете в 2020 году? Наша команда поможет с экономить Ваше время и нервы: подберем направления и вузы (по Вашим предпочтениям и рекомендациям экспертов);оформим заявления (Вам останется только подписать);подадим заявления в вузы России (онлайн, электронной почтой, курьером);мониторим конкурсные списки (автоматизируем отслеживание и анализ Ваших позиций);подскажем когда и куда подать оригинал (оценим шансы и определим оптимальный вариант).Доверьте рутину профессионалам – подробнее.

В первой части стихотворения описывается прощание женщин с солдатами, дольше путь солдат, в следующих катренах лирический герой выражает свое мнение, говоря, что Родина для него – это деревня. В последующей части говорится о том, что и старики, и даже природа будут ждать солдат, а в заключительной герой рассказывает, что готов защищать Родину до конца.

С помощью средств художественной выразительности автор показывает состояние природы и описывает местность. Эпитеты («бесконечные, злые дожди», «горькая земля»), метафоры («Слезами измеренный чаще, чем вёрстами», «Крестом своих рук ограждая живых») показывают тяжелое положение. Используя сравнение («Кринки несли…прижав как детей») и многочисленные повторения («Мы вас ждём!» — говорили нам пажити, …говорили леса») автор говорит, что не смотря ни на что, своих героев ждут родные села, семьи. С этой же целью используется и анафора («Мы вас подождём!»)

Через стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» автор выражает свою любовь и гордость к Родине. «Я все-таки горд был за самую милую, За горькую землю, где я родился» говорит автор. Он не боится смерти, ведь умереть ему завещано на родной земле, защищая её.

Полезный материал по теме:

- Анализ басни «Воробей»

- А.А.Блок «Незнакомка». Анализ стихотворения

- Анализ стихотворения К. Д. Бальмонта «Скорпион»

- Анализ стихотворения О. Мандельштама «Ленинград»

- Анализ стихотворения А. А. Фета «Мелодия»

История создания

К 1941 году Константин Симонов уже понимал, что такое война – для него она началась в 1939 году на Халкин-Голе. Военный корреспондент, он понимал, как опасно находиться на линии фронта и написал стихотворение-письмо своей любимой женщине. Актриса Валентина Серова была эвакуирована в Фергану со своим театром, и поэт просит её просто ждать. Вера в то, что тебя так ждут, помогает человеку выжить и не сломаться.

История их любви была достаточно сложной, но поэт знал, что любимая им женщина долгое время была верна своему мужу после его гибели. Именно поэтому он уверен в том, что она – та, кто умеет ждать по-настоящему.

Поначалу он не собирался отдавать написанные строки в печать – для него это стихотворение было слишком личным. Но друзья уговорили его, и в 1942 году оно появилось в газете “Правда”. Но первую публикацию “Жди меня, и я вернусь” отдали в “Красную звезду”, там его не приняли. Впоследствии критики не раз отзывались о стихотворении неблагоприятно, но самым главным для поэта было то, как его принимали на фронте.

Военная литература

В годы войны в литературном творчестве случился небывалый подъём. Публиковалось множество произведений военной тематики: рассказы, повести, романы и, конечно, стихи. Стихи запоминались быстрее, их можно было наложить на музыку и исполнять в трудный час, передавать из уст в уста, повторять про себя, как молитву. Стихи военной тематики стали не просто фольклором, они носили сакральный смысл.

Лирика и проза поднимали и без того сильный дух русского народа. В каком-то смысле стихи толкали солдат на подвиги, вдохновляли, придавали сил и лишали страха. Поэты и писатели, многие из которых сами участвовали в военных действиях или открывали свой поэтический талант в землянке или кабине танка, понимали, как важна для бойцов всеобщая поддержка, прославление обшей цели – спасение родины от врага. Именно поэтому произведения, в большом количестве возникшие в ту пору, были отнесены к отдельной отрасли литературы – военной лирике и военной прозе.

Анализ стихотворения «Открытое письмо:[Женщине из города Вичуга]» Симонова

До сих пор произведения литературы периода Великой Отечественной не теряют свой остроты и актуальности, несмотря на время отделяющее нас от тех событий. Но до сих пор лучшие произведения тех лет продолжают трогать чуткую душу, потому что были порождены войной: утратами, горем, смертью и невероятными в мирной жизни коллизиями.

Константин Симонов по праву величина №1 в истории русской литературы тех лет: его имя сплавлено с Великой Отечественной войной и бессмертным «Жди меня», ставшим почти молитвой о возвращении и любви. На другом эмоциональном полюсе находится «Открытое письмо» 1943 года, наполненном невероятной горечью и болью за солдата преданного его женой.

Средства выразительности

Для этого стиха поэт использует достаточно скупой набор классических художественных средств:

- Эпитеты – “желтые дожди”, “дальние места”, “горькое вино”.

- Метафоры – “снега метут”, “ожиданием своим ты спасла меня”.

При этом они просто подчеркивают основную мысль, а главную роль в создании тона и настроения играет анафора – слово “жди”, которое постоянно повторяется в строфе. Это повторение и придает произведению сходство с молитвой.

Предыдущая

Анализ стихотворений«Снег» анализ стихотворения Анненского по плану кратко – эпитеты, история создания, средства выразительности

Следующая

Анализ стихотворений«Приход весны» анализ стихотворения Жуковского по плану кратко – эпитеты, метафоры, рифма, история создания

О поэте

Имя Константина Симонова является псевдонимом. От рождения поэт звался Кириллом, но его дикция не позволяла ему без проблем произносить своё имя, поэтому он подобрал себе новое, сохранив инициал, но исключив буквы «р» и «л». Константин Симонов является не только поэтом, но и прозаиком, его перу принадлежат романы и повести, мемуары и очерки, пьесы и даже сценарии. Но знаменит он именно своими стихами. Большая часть его произведений создана в военной тематике. Это неудивительно, ведь жизнь поэта с самого детства связана с войной. Его отец погиб во времена Первой мировой войны, второй супруг его матери был военным специалистом и бывшим полковником Сам Симонов некоторое время служил сражался на фронте и даже имел звание полковника. Стихотворение «Всю жизнь любил он рисовать войну», написанное в 1939 году, скорее всего, имеет автобиографические черты, поскольку недвусмысленно пересекается с жизнедеятельностью поэта.

Неудивительно, что Симонову близки чувства простого солдата, скучающего по любимым и близким во время тяжких сражений. И если сделать анализ стихотворения «Жди меня, и я вернусь», можно заметить, насколько живыми и личными являются строки

Важно то, как тонко и чувственно Симонову удаётся передать их в своих произведениях, описать весь трагизм и ужас военных последствий, не прибегая к излишнему натурализму

Жди меня

Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь, Не желай добра Всем, кто знает наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино На помин души… Жди. И с ними заодно Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь, Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: — Повезло. Не понять не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать Только мы с тобой, — Просто ты умела ждать, Как никто другой.

Анализ стихотворения «Жди меня, и я вернусь» Симонова 2 вариант

Константин Симонов увидел войну своими глазами в качестве военного корреспондента еще в 1939 г. на Халхин-Голе. Вскоре после этого он отправляется на фронт Финской кампании. Поэт и писатель получил трагический опыт жесткой военной реальности. После нападения Германии он ждал демобилизации и летом 1941 г. написал стихотворение «Жди меня, и я вернусь».

Произведение обращено к реальному человеку – возлюбленной Симонова В. Серовой. Женщина была вдовой и поначалу решительно отвергала ухаживания писателя. Разразившаяся война изменила ее отношение. Многократно возросла ценность жизни и случайность смерти.

Симонов поначалу скрывал свои отношения с Серовой и не хотел печатать стихотворение, считая его глубоко интимным. Лишь в декабре 1941 г. по настоянию коллег он разрешил опубликовать свое произведение.

Константин Симонов по праву считался одним из лучших советских писателей, творивших в годы самой страшной войны. Его произведения несут в себе горькую правду о жестокости и смерти. При этом писатель никогда не забывал о внутреннем мире человека, о том, как он меняется в условиях военного времени.

«Жди меня, и я вернусь» — очень трогательное стихотворение, обладающие огромной силой воздействия на человеческую душу. Для многих бойцов Красной армии оно стало настоящим гимном, торжественной клятвой близкому человеку. Миллионы людей расставались друг с другом. Уже первые дни войны показали, что для многих прощание было последним. Человек не был уверен, будет ли он жив через неделю, день, час. Официальная идеология отвергала веру в Бога, поэтому единственной надеждой и верой оставалось воспоминание о тех, кто ждет в тылу.

Автор обращается к любимой женщине с горячей мольбой о том, чтобы она ждала его несмотря ни на что. Очень жестко звучат слова: «пусть поверят сын и мать, в то, что нет меня». Симонов готов простить друзей, которые устанут его ждать. Но надежда любимой не должна исчезать. Это священный талисман, который охраняет жизнь человека и дает ему избавление от всех опасностей.

Стихотворение написано обычным разговорным языком в виде монолога лирического героя. Особую душевность и выразительность ему придает рефрен «жди меня». В какой-то степени произведение может считаться молитвой по своей эмоциональной окраске.

Известно множество случаев самоубийств людей, узнавших об измене любимых женщин в тылу. Это показывает, насколько важна для человека была вера в то, что их кто-то ждет. Стихотворение Симонова олицетворяет собой основную надежду советского воина, позволяющую ему не терять оптимизма и способности любить.

1944 год. Иллюстрированная односторонняя почтовая карточка полевой почты СССР с подписью к рисунку «Жди меня и я вернусь!…»

Композиция

Композиционно произведение состоит из трех частей, каждую из которых поэт отделил рефреном “Жди меня и я вернусь”.

В первой части он рассказывает о том, как тяжело и грустно ждать любимого с фронта – времена года сменяются, письма перестали приходить, многие женщины уже разуверились в том, что их солдат вернется.

Вторая часть – кульминация, развивающая идею: уже и ее любимого никто не ждет. Мать, родители, ребенок – все поверили в то, что его нет, и поминают его душу.

Третья часть – это награда за ожидание, светлые мотивы. Герой выжил и возвращается именно благодаря тому, что его так горячо и верно ждали.

Анализ стихотворения Симонова «Жди меня, и я вернусь»

Война для Константина Симонова началась в 1939 году, когда он был направлен на Халхин-Гол в качестве корреспондента. Поэтому к тому моменту, как Германия напала на СССР, поэт уже имел представление о фронтовых буднях и не понаслышке знал, что очень скоро тысячи семей начнут получать похоронки.

Незадолго до повторной демобилизации, летом 1941 года, Симонов на несколько дней приехал в Москву и остановился на даче своего друга, писателя Льва Кассиля в Переделкино. Именно там было написано одно из самых известных стихотворений поэта «Жди меня, и я вернусь», которое вскоре облетело всю линию фронта, став для солдат одновременно и гимном, и молитвой.

Это произведение посвящено актрисе Валентине Серовой, вдове военного летчика, с которой поэт познакомился в 1940 году. Звезда театра и любимица Сталина, она поначалу отвергала ухаживания Симонова, считая, что не вправе предавать память мужа, погибшего во время испытаний нового самолета. Однако война все расставила на свои места, изменив отношение не только к смерти, но и к самой жизни.

Уходя на фронт, Константин Симонов не был уверен ни в победе советской армии, ни в том, что ему удастся увернуться живым. Тем не менее, его согревала мысль, что где-то далеко, в солнечной Фергане, куда был эвакуирован театр Валентины Серовой, его ждет любимая женщина. И именно это давало поэту силы и веру, вселяло надежду, что рано или поздно война закончится, и он сможет быть счастливо со своей избранницей. Поэтому, обращаясь в стихотворении к Валентине Серовой, он просит ее лишь об одном: «Жди меня!».

Вера и любовь этой женщины является для поэта своеобразным талисманом, той невидимой защитой, которая оберегает его на фронте от шальных пуль. О том, что погибнуть можно совершенно случайно и даже по глупости, Симонов знает не понаслышке. В первые дни войны ему довелось оказаться в Белоруссии, где к тому времени шли ожесточенные бои, и поэт чуть не погиб под Могилевом, попав в немецкое окружение. Однако он убежден, что именно любовь женщины сможет уберечь его и многих других солдат от гибели. Любовь и вера в то, что с ним ничего не случится.

В стихотворении он просит Валентину Серову, а вместе с ней тысячи других жен и матерей не отчаиваться и не терять надежды на возвращение своих любимых даже тогда, когда кажется, что им уже никогда не суждено будет встретиться. «Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет», — просит поэт, отмечая, что не стоит поддаваться отчаянию и уговорам тех, кто советует забыть любимого человека. Даже если лучшие друзья уже пьют за помин его души, понимая, что чудес не бывает, и воскреснуть из мертвых никому не суждено.

Однако Симонов убежден, что он обязательно вернется к своей избраннице, что бы ни случилось, так как «среди огня ожиданием своим ты спасла меня». О том, чего им обоим это будет стоить, поэт предпочитает умолчать. Хотя прекрасно знает, что неизвестность наверняка прибавит новые морщины и седины в волосах тех женщин, которые ждут своих любимых. Но именно вера в то, что они когда-нибудь вернутся, дает им силы выжить в кровавой мясорубке, именуемой войной.

Поначалу Константин Симонов отказывался публиковать это стихотворение, считая его глубоко личным и не предназначенным для широкого круга читателей. Ведь лишь несколько близких друзей поэта были посвящены в его сердечную тайну. Однако именно они настояли на том, чтобы стихотворение «Жди меня, и я вернусь», в котором так нуждались тысячи солдат, стало достоянием общественности. Оно было опубликовано в декабре 1941 года, после чего уже ни Константин Симонов, ни Валентина Серова не считали нужным скрывать свои отношения. И их яркий роман стал еще одним доказательством того, что настоящая любовь способна творить чудеса.

Самое известное произведение

Разумеется, лучше всего проиллюстрировать творчество Константина Симонова можно его самым известным стихотворением. Анализ стихотворения «Жди меня, и я вернусь» следует начать с вопроса о том, почему оно стало таковым. Почему оно так запало в душу народу, почему именно оно теперь прочно ассоциируется с именем автора? Ведь изначально поэт даже не планировал его публиковать. Симонов написал его для себя и о себе, точнее о конкретном человеке. Но на войне, и особенно на такой войне, как Великая Отечественная, невозможно было существовать в одиночку, все люди стали братьями и делились друг с другом самым сокровенным, зная, что, возможно, это будут их последние слова.

Вот и Симонов, желая поддержать товарищей в трудный час, читал им свои стихи, а солдаты завороженно слушали их, переписывали, запоминали наизусть и шептали в окопах, как молитву или как заклинание. Наверное, Симонову удалось уловить самые потаённые и интимные переживания не только простого бойца, но и каждого человека. «Жди, и я вернусь, только очень жди» — главная мысль всей литературы то, о чём больше всего на свете хотели услышать солдаты.

Анализ стихотворения «Жди меня, и я вернусь»

В стихотворении многократным образом – 11 раз – повторяется слово «жди», и это не просто просьба, это мольба. 7 раз в тексте употребляются однокоренные слова и словоформы: «ждавшим», «ожиданием», «ждать», «ждал», «ждёт», «ждут». Жди, и я вернусь, только очень жди – такая концентрация слова похожа на заклинание, стихотворение пропитано отчаянной надеждой. Кажется, будто солдат полностью доверил свою жизнь тому, кто остался дома.

Также, если делать анализ стихотворения «Жди меня, и я вернусь», можно заметить, что оно посвящено женщине. Но не матери или дочери, а возлюбленной жене или невесте. Солдат просит не забывать его ни в коем случае, даже когда у детей и матерей уже не осталось надежды, даже когда они пьют горькое вино за помин его души, он просит не поминать его вместе с ними, а продолжать верить и ждать

Ожидание одинаково важно и для тех, кто остался в тылу, и в первую очередь для самого солдата. Вера в бесконечную преданность вдохновляет его, придаёт уверенность, заставляет цепляться за жизнь и отодвигает на задний план страх смерти: «Не понять, не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня»

Солдаты в бою тем и были живы, что осознавали, что дома их ждут, что им нельзя умирать, необходимо вернуться.

1418 дней, или около 4 лет, длилась Великая Отечественная война, 4 раза сменялись времена года: жёлтые дожди, снега и жара. За это время не потерять веру и дождаться бойца спустя столько времени – настоящий подвиг. Константин Симонов понимал это, именно поэтому стихотворение обращено не только к бойцам, но и ко всем, кто до последнего хранил в душе надежду, верил и ждал, несмотря ни на что, «всем смертям назло».

Сочинения

Война отразилась в сердце каждого человека болью и страданиями, и стала уроком для будущих поколений, а чтобы не забывались подвиги, до сих пор тема войны поднимается на уроках истории и литературы. Поднимали тему войны и писатели, особенно те, кому непосредственно пришлось столкнуться с тем ужасом, что несет с собой война. Одним из таких писателей был Симонов. Ему также пришлось пойти на фронт, он также рисковал своей жизнью ради свободы и независимости своей Отчизны. Много раз шальная пуля пролетала мимо, но он выжил и в этом, он уверен, помогла любовь его избранницы. Ей и посвятил свое стихотворение Симонов под названием Жди меня и я вернусь. Анализ этого стихотворения мы сегодня и сделаем.

Симонов Жди меня, и я вернусь…

Жди меня и я вернусь… писатель Константин Симонов написал в 1941 году, когда незадолго до повторной мобилизации, он приехал к другу в Москву. Там на даче в Переделкино и появилось на свет стихотворение, ставшее в последствии для солдат неким гимном, даже молитвой, которая помогала в битвах. Наверное в то время, у каждого солдата в блокноте был переписан данный стих и словами, взятыми из произведения, они обращались к своим родным и близким, когда писали им письма. Хотя, свою работу автор не сразу отдал в печать, ведь его он посвятил своей любимой избраннице Валентине Серовой, и считал, что оно слишком личное, чтобы представлять миру. Однако его знакомые настояли на том, чтобы стихотворение пошло в печать, ведь в нем очень нуждались сотни тысяч солдат и писатель согласился.

Анализ стихотворения Константина Симонова

Анализируя стихотворение Симонова, мы понимаем, что данная работа не обычная. Это настоящее послание, которое можно с легкостью причислить к любовной лирике. Каждая строчка — это обращение, которое может написать каждый солдат в письме к своей избраннице и Симонов написал. Он написал заклинание, призывая любимую ждать. Ждать и верить, что он вернется. Ждать даже в лютую зиму, в знойную жару, в любое время года. Писатель в стихе призывает женщину ждать даже тогда, когда все уже не будут верить в чудо, когда поднимут рюмки за упокой души. Нужно ждать, когда друзья устанут, когда уже всем надоест ждать.

В произведении Симонов призывает не отчаиваться, не терять надежду, верить до последнего, ведь именно эта вера помогает выживать и возвращаться домой каждому солдату. Именно ожиданием своим женщины спасают любимых от смерти. И как пишет писатель, он вернется всем смертям назло, потому что его умели ждать. И так должна поступать каждая женщина: ждать, верить, надеяться.

История создания

К 1941 году Константин Симонов уже понимал, что такое война – для него она началась в 1939 году на Халкин-Голе. Военный корреспондент, он понимал, как опасно находиться на линии фронта и написал стихотворение-письмо своей любимой женщине. Актриса Валентина Серова была эвакуирована в Фергану со своим театром, и поэт просит её просто ждать. Вера в то, что тебя так ждут, помогает человеку выжить и не сломаться.

История их любви была достаточно сложной, но поэт знал, что любимая им женщина долгое время была верна своему мужу после его гибели. Именно поэтому он уверен в том, что она – та, кто умеет ждать по-настоящему.

Поначалу он не собирался отдавать написанные строки в печать – для него это стихотворение было слишком личным. Но друзья уговорили его, и в 1942 году оно появилось в газете “Правда”. Но первую публикацию “Жди меня, и я вернусь” отдали в “Красную звезду”, там его не приняли. Впоследствии критики не раз отзывались о стихотворении неблагоприятно, но самым главным для поэта было то, как его принимали на фронте.

История создания

К 1941 году Константин Симонов уже понимал, что такое война – для него она началась в 1939 году на Халкин-Голе. Военный корреспондент, он понимал, как опасно находиться на линии фронта и написал стихотворение-письмо своей любимой женщине. Актриса Валентина Серова была эвакуирована в Фергану со своим театром, и поэт просит ее просто ждать. Вера в то, что тебя так ждут, помогает человеку выжить и не сломаться.

История их любви была достаточно сложной, но поэт знал, что любимая им женщина долгое время была верна своему мужу после его гибели. Именно поэтому он уверен в том, что она – так, кто умеет ждать по-настоящему.

Поначалу он не собирался отдавать написанные строки в печать – для него это стихотворение было слишком личным. Но друзья уговорили его – и в 1942 году оно появилось в газете “Правда”. На первую публикацию “Жди меня и я вернусь” отдали в “Красную звезду”, но там его не приняли. Впоследствии критики не раз подвергали произведение критике, но самым главным для поэта было то, как его принимали на фронте.

История создания стихотворения

Особенной истории написания у стихотворения нет, даже сам автор описывает довольно просто то, как идея и строки появились на страницах его блокнота. Оно посвящено Серовой Валентине — возлюбленной Константина Михайловича, он отправляет стихотворение ей письмом. Девушка жила и трудилась в тылу, в то время как сам поэт находился на фронте — прошел от Западного фронта до Южного фронта.

Валентина Серова была женой Константина Симонова, это — второй брак девушки, и с войны своего второго мужа она очень ждала и скучала. В 1943 году был снят фильм по произведениям Симонова под названием «Жди меня» (явная отсылка к любовному посланию), в котором главную роль сыграла как раз жена писателя.

Написанное еще в июля 1941 года на даче у Льва Кассиля стихотворение для возлюбленной девушки было высоко оценено и Кассилем, но он сразу попросил Константина Симонова пока не публиковать и не печатать нигде это произведение, потому что люди еще не готовы читать такое. Другу показалось, что в самом начале войны говорить о возвращении бойца с фронта рано. Симонов не стал намеренно скрывать стихотворение, но и не стремился особенно к распространению. Оно просто осталось записанным в его блокноте. Тогда поэту показалось, что он просто написал трогательные строки для Валентины Серовой и не более того.

Однако через некоторое время Симонов решает все же показать стихотворение Девиду Ортенбергу, редактору газеты «Красная звезда», который реагирует примерно так же, как и Лев Кассиль, говорит, что пока рано растравлять душу солдата такими сложными чувствами. Пока не ясно, сколько будут длиться военные действия, а домой хочется всем, ведь многим пришлось пойти на фронт буквально без всякой эмоциональной и психологической подготовки. Надо было защищать Родину. Думать же в такое время о возвращении домой, к любимой девушке, никак нельзя, тогда и тоска нападает, и боевой запал убавляется.

Еще находясь на Северном фронте, Симонов в первый раз читает текст произведения вслух своему знакомому — Григорию Зельме, фотокорреспонденту, в тот же день он переписывает и текст стихотворения в блокнот товарища и ставит дату — 13 октября 1941 года.

А затем постепенно текст стал растекаться по всем ротам и фронтам, звучать по радио, переписываться вручную в землянках на обрывках бумаг. Говорят, что буквально у каждого советского солдата лежал в кармане текст стихотворения.

14 января 1942 года стихотворение добирается и до публикации в газете «Правда», где заголовок находится на третьей полосе, но занимает так много места, что привлекает больше всего внимания читателей. Сам поэт не знал, что готовится публикация произведения, он в это время был в Можайске, а когда вернулся был весьма удивлен.

Писать письма с фронта довольно сложно, об это пишет позже Симонов, поэтому он и написал тогда это стихотворное послание, а за ним последовали и другие подобные строки — появился целый сборник. Но именно «Жди меня» стало первым и, видимо, самым чувственным, ведь людям на войне не хочется читать о необходимости защищать Родину — это они и так знают, а о простых человеческих чувствах хочется.

Композиция и тема стихотворения

Композиция стихотворения включает в себя три части. Каждая из них начинается узнаваемым повтором «Жди меня, и я вернусь»:

- В первой части говорится о тяжести ожидания близкого человека с фронта. Многие перестают ждать и начинают думать о вещах, более насущных на данный момент.

- Во второй части заключена кульминационная идея о возможности забвения. Солдата перестали ждать и поверили в его гибель. Даже мать разуверилась в возможности его возвращения, поминая его душу, как ушедшую.

- Заключительная третья часть является наградой за веру и долгое ожидание, а также светлые мотивы за здоровье возлюбленного. Герой возвращается именно благодаря горячей любви и способности посвятить свою жизнь беззаветному ожиданию солдата.

Эта тема важна для человека в любые годы, но во время войны она звучит особенно остро. Ведь есть множество свидетельств того, когда солдаты решались на самоубийство, прочитав послание, содержание которого говорило об измене любимого человека.

Сочинение о стихотворении Симонова должно подчеркнуть его своевременность и важность. Оно давало надежу советским воинам на продолжение жизни и любовь даже после смерти

Средства выразительности

В этом произведении Симонов использует большое разнообразие выразительных средств:

- Эпитеты – “злые дожди”, “усталые женщины”, “русская околица”, “дорожная тоска”, “вдовья слеза”, “бабье чутье”, “горькая земля“.

- Сравнения – “прижав кринки как детей”, “как на смерть одетый”.

- Метафоры – “тракт, измеренный слезами”, “плачущий по мертвому девичий крик”, “война на проселках свела”.

- Олицетворения – “говорили пажити”, “говорили леса”, “голоса идут”, “пули милуют”.

С их помощью поэт создает образы, которые помогают ему ярче выразить основную мысль. Также они составляют не менее важную часть стихотворения – его эмоциональный фон.

Военная литература

В годы войны в литературном творчестве случился небывалый подъём. Публиковалось множество произведений военной тематики: рассказы, повести, романы и, конечно, стихи. Стихи запоминались быстрее, их можно было наложить на музыку и исполнять в трудный час, передавать из уст в уста, повторять про себя, как молитву. Стихи военной тематики стали не просто фольклором, они носили сакральный смысл.

Лирика и проза поднимали и без того сильный дух русского народа. В каком-то смысле стихи толкали солдат на подвиги, вдохновляли, придавали сил и лишали страха. Поэты и писатели, многие из которых сами участвовали в военных действиях или открывали свой поэтический талант в землянке или кабине танка, понимали, как важна для бойцов всеобщая поддержка, прославление обшей цели – спасение родины от врага. Именно поэтому произведения, в большом количестве возникшие в ту пору, были отнесены к отдельной отрасли литературы – военной лирике и военной прозе.

Композиция

Композиционно произведение состоит из трёх частей, каждую из которых поэт отделил рефреном “Жди меня и я вернусь”.

В первой части он рассказывает о том, как тяжело и грустно ждать любимого с фронта – времена года сменяются, письма перестали приходить, многие женщины уже разуверились в том, что их солдат вернётся.

Вторая часть самая эмоционально насыщенная, развивающая идею: уже и её любимого никто не ждёт. Мать, родители, ребёнок – все поверили в то, что его нет, и поминают его душу.

Третья часть – это награда за ожидание, за преданность. Герой выжил и возвращается именно благодаря тому, что его так горячо и верно ждали. Трёх- и четырёхстопный хорей, использованный для создания однообразного ритма, помогает Симонову подчеркнуть эту мысль, а перекрестная рифмовка облегчает восприятие поэтических строк.

Анализ текста

Стихотворение написано в жанре любовного послания. Изначально оно предназначалось только для Валентины Серовой, поэтому строчки такие личные и чувственные. Лирический герой обращается к своей возлюбленной и делится с ней своими переживаниями.

Центральная тема стихотворения — великая сила любви. Только она способна помочь человеку пережить все испытания. Это чувство всегда оберегает людей и придает им сил.

В композиции стихотворения можно выделить несколько частей:

- Рассказ о том, как тяжело ждать любимых с фронта.

- Все перестают верить, что солдат вернется, даже родная мать.

- Награда за ожидание.

Текст отчасти напоминал молитву, и многие солдаты Красной армии пели его. Он стал для большинства гимном, способом поддержать боевой дух. Интересно то, что лирический герой призывает простить всех, включая друзей

Пусть никто его больше не ждет, важно, чтобы только любимая верила в возвращение.

При написании стихотворения Симонов использовал следующие средства выразительности:

- эпитеты — поэт описывает дожди желтыми, места дальними, а вино горьким;

- метафоры — автор рассказывает, как метут снега и как ожидание спасет его;

- анафора — повторение слова «жди» усиливает эмоциональную составляющую текста.

Стихотворение Симонова одно из самых пронзительных. Оно наполнено откровенными чувствами, переживаниями и мыслями. Именно поэтому оно стало таким популярным на фронте.

-

«Весна» А. Плещеева;

-

«Зимняя ночь» Б. Пастернака;

-

«Зимняя ночь в деревне» И. Никитина;