Стихи Тютчева о Родине

Как насаждения Петрова…

Как насаждения Петрова,

В Екатерининской долине

Деревья пышно разрослись —

Так насаждаемое ныне,

Здесь русское живое слово

Расти и глубже коренись.

Как дочь родную на закланье…

Как дочь родную на закланье

Агамемнон богам принес,

Прося попутных бурь дыханья

У негодующих небес, —

Так мы над горестной Варшавой

Удар свершили роковой,

Да купим сей ценой кровавой

России целость и покой!

Но прочь от нас венец бесславья,

Сплетенный рабскою рукой!

Не за коран самодержавья

Кровь русская лилась рекой!

Нет! нас одушевляло в бое

Не чревобесие меча,

Не зверство янычар ручное

И не покорность палача!

Другая мысль, другая вера

У русских билася в груди!

Грозой спасительной примера

Державы целость соблюсти,

Славян родные поколенья

Под знамя русское собрать

И весть на подвиг просвещенья

Единомысленных, как рать.

Сие-то высшее сознанье

Вело наш доблестный народ —

Путей небесных оправданье

Он смело на себя берет.

Он чует над своей главою

Звезду в незримой высоте

И неуклонно за звездою

Спешит к таинственной мете!

Ты ж, братскою стрелой пронзенный,

Судеб свершая приговор,

Ты пал, орел одноплеменный,

На очистительный костер!

Верь слову русского народа:

Твой пепл мы свято сбережем,

И наша общая свобода,

Как феникс, зародится в нем.

И дым отечества нам сладок и приятен…

«И дым отечества нам сладок и приятен!» —

Так поэтически век прошлый говорит.

А в наш — и сам талант все ищет в солнце пятен,

И смрадным дымом он отечество коптит!

Умом Россию не понять…

Умом — Россию не понять,

Аршином общим не измерить.

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Два единства

Из переполненной Господним гневом чаши

Кровь льется через край, и Запад тонет в ней —

Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши —

Славянский мир, сомкнись тесней…

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —

Быть может спаяно железом лишь и кровью…»

Но мы попробуем спаять его любовью —

А там увидим, что прочней…

Славянам

Привет вам задушевный, братья

Со всех Славянщины концов,

Привет наш всем вам, без изъятья!

Для всех семейный пир готов!

Недаром вас звала Россия

На праздник мира и любви;

Но знайте, гости дорогие,

Вы здесь не гости, вы — свои!

Вы дома здесь, и больше дома,

Чем там, на родине своей, —

Здесь, где господство незнакомо

Иноязыческих властей,

Здесь, где у власти и подда?нства

Один язык, один для всех,

И не считается Славянство

За тяжкий первородный грех.

Хотя враждебною судьбиной

И были мы разлучены,

Но все же мы народ единый,

Единой матери сыны;

Но все же братья мы родные.

Вот, вот что ненавидят в нас:

Вам не прощается Россия,

России не прощают вас!

Смущает их, и до испугу,

Что вся славянская семья

В лицо и недругу и другу

Впервые скажет: — Это я!

При неотступном вспоминаньи

О длинной цепи злых обид

Славянское самосознанье,

Как Божья кара, их страшит!

Давно на почве европейской,

Где ложь так пышно разрослась,

Давно наукой фарисейской

Двойная правда создалась:

Для них — закон и равноправность,

Для нас — насилье и обман,

И закрепила стародавность

Их как наследие славян.

И то, что длилося веками,

Не истощилось и поднесь,

И тяготеет и над нами —

Над нами, собранными здесь…

Еще болит от старых болей

Вся современная пора…

Не тронуто Коссово поле,

Не срыта Белая Гора!

А между нас — позор немалый, —

В славянской, всем родной среде,

Лишь тот ушел от их опалы

И не подвергся их вражде,

Кто для своих всегда и всюду

Злодеем был передовым:

Они лишь нашего Иуду

Честят лобзанием своим.

Опально-мировое племя,

Когда же будешь ты народ?

Когда же упразднится время

Твоей и розни и невзгод,

И грянет клич к объединенью,

И рухнет то, что делит нас?..

Мы ждем и верим Провиденью —

Ему известны день и час…

И эта вера в правду Бога

Уж в нашей не умрет груди,

Хоть много жертв и горя много

Еще мы видим впереди…

Он жив — Верховный Промыслитель,

И суд Его не оскудел,

И слово «Царь-Освободитель»

За русский выступит предел.

Русская география

Москва и Град Петров, и Константинов Град —

Вот царства Русского заветные Столицы…

Но где предел ему? и где его границы —

На север, на восток, на юг и на закат?..

Грядущим временам судьбы их обличат…

Семь внутренних морей и семь великих рек…

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…

Вот царство Русское… и не прейдет вовек,

Как то провидел Дух, и Даниил предрек…

«Я встретил вас, и все былое»

Федора Ивановича можно назвать очень увлекающейся натурой. Он был дважды женат и имел молодую любовницу. У него было несколько детей. Видимо, из-за этого судьба решила наказать творца – его первая жена и Елена Денисьева, с которой он имел связь, ушли из жизни очень рано. Когда Тютчев был уже давно не молод, то он повстречал свою первую любовь – Амалию Лерхенфельд. Именно ей были посвящены его первые лирические произведения.

В свое время Федор Иванович был очень влюблен в девушку, но их брак так и не состоялся. И вот, встретившись вновь спустя такой большой промежуток времени, сердце поэта вновь начало стучать быстрее. Находясь под впечатлением, поэт пишет свое произведение «Я встретил вас, и все былое…».

В данном произведении автор признается, что чувства внутри него никогда не умирало. Хоть в его жизни и были другие женщины, чувства к которым перекрывали былое увлечение, где-то в глубине души он продолжал любить Амалию.

Неожиданная встреча перевернула внутренний мир поэта, заставив вновь почувствовать себя молодым, страстным юношей.

«Она сидела на полу»

Данное стихотворение автор написал в 1858 году, которое посвятил своей личной трагедии, которая случилась в его жизни. Будучи женатым человеком, Федор Иванович познакомился с подругой своих дочерей, которую звали Елена Денисьева. Поэт не мог совладать со своими чувствами, которые столь внезапно нахлынули на него. Данное увлечение переросло в очень серьезный роман, который продлился на протяжении четырнадцати лет.

Автор долгое время скрывал свои отношения с Еленой Денисьевой, но после того, как она родила ребенка, скрывать его стало невозможно. Это все привело к огромному скандалу. В шоке были все. Особенно поверить в это не могла супруга Тютчева, которая не допускала измены мужа. Находясь в гневе, она уничтожила письма, которые когда-то поэт писал ей. Именно этому моменту Федор Иванович и посвятил данное произведение.

Он рассказывает о сидящей на полу женщине, которая перебирает письма. Когда-то они значили для неё так много, ведь их писал человек, безумно в неё влюбленный. Но из-за его измены данные послания превратились лишь в груду пепла. Именно таким образом автор показывает те чувства, которые остыли. То, что автор её предал, полностью убили её любовь к нему.

Когда-то он страстно полюбил эту женщину, которая буквально свела его с ума. Брак с ней сделал по-настоящему счастливым. Он очень ценил и уважал свою супругу, с которым прожил далеко не один счастливый день. Но теперь его сердце полностью принадлежит другой женщине, поэтому ему бесконечно стыдно перед своей женой, но сделать с собой ничего не может.

В самом конце произведения читатель знакомится с лирическим героем, который видит женщину, убитую горем. Но его слова абсолютно бесполезны, они не несут в себе никакой силы. Как бы он не старался извиниться перед женщиной, это все бесполезно.

Федору Ивановичу так же тяжело от своего признания, но он понимает, что уже ничто не сможет воскресить их любовь. Эрнестина так и не смогла простить Тютчева, а их брак продолжался лишь ради детей. Именно поэтому Тютчев достаточно долго жил на два дома, что никогда не скрывал, и чем вызывал презрение в обществе.

Анализ стихотворения Тютчева «Люблю глаза твои, мой друг…»

В жизни Федора Тютчева было четыре женщины, к каждой из которых он испытывал очень нежные и возвышенные чувства. Его первый брак с немецкой графиней Элеонорой Петерсон был настолько счастливым и безмятежным, что на долгие два десятилетия эта женщина стала его единственной музой. В этот период все свои стихи в жанре любовной лирики поэт посвящал избраннице, которую считал идеальной во всех отношениях. В жене его восхищало все – мимика, смех, наклон головы и, в особенности, глаза, которые были способны передавать всю гамму чувств и эмоций. В 1836 году Тютчев написал стихотворение «Люблю глаза твои, мой друг…», в котором попытался воссоздать пленительный образ супруги, способной одним лишь взглядом покорить его сердце.

Игру глаз этой женщины поэт характеризует как «пламенно-чудесную». Она может быть дерзкой и вызывающей, либо напоминающей небесную молнию, когда возлюбленная окидывает взглядом «бегло целый круг». Однако поэта гораздо больше впечатляют «глаза, потупленные вниз», в которых можно прочесть нерешительность, смущение, волнение и затаившуюся страсть

. В этот момент избранница Тютчева полна особого очарования, который свойственен лишь немногим женщинам, наделенным ярким темпераментом. Они подобны вулкану, и никогда невозможно предсказать, что может произойти в следующий момент. Именно это так восхищает поэта в супруге, которая одним лишь взглядом может разжечь в нем «угрюмый, тусклый огнь желанья» и подарить незабываемые минуты наслаждения.

Будучи человеком страстным и влюбчивым, Тютчев в своей жизни огромное значение придавал мелочам. Один жест мог сказать ему о человеке гораздо больше, чем тысячи слов, лишенных смысла и правды. Поэтому поэт предпочитал «читать» женщин по глазам, но при этом признавался, что его супруга Элеонора даже после многих лет брака является для него «закрытой книгой»

. В попытках найти заветный ключ к ее душе поэт много времени проводил в компании своей избранниц, наблюдая за ней украдкой и каждый раз не уставая поражаться тому, насколько многогранна и непредсказуема эта женщина. Но со временем Тютчев все же научился улавливать по легкому трепету ресниц или же изогнутой в насмешке брови настроение своей возлюбленной, и по праву считал это своей маленькой победой. Что касается Элеоноры Петерсон, то до самой смерти она предпочитала оставаться для своего супруга загадкой, и тайну своего сердца унесла в могилу.

Комментарий:

Автограф неизвестен.

Список И. С. Гагарина — Мураново.

Первая публикация — РА. 1879. Вып. 5. С. 126; тогда же — ННС. С. 18. В этих изданиях, а также в Изд. 1899 допущена опечатка в 7-й строке: вместо слова

«ниц» появилось «лиц». Но в Изд. СПб., 1886. С. 91; Изд. 1900. С. 42 эта погрешность отсутствует.

Печатается по списку И. С. Гагарина.

Датируется не позднее апреля 1836 г. (на основании указания И. С. Аксакова в предисловии к публикации в РА).

С. А. Долгополова полагает, что стихотворение адресовано Эрнестине Дернберг (будущей жене поэта) и, вероятно, написано после их июньской встречи в 1835 г. в Эглофсгейме.

Л. Н. Толстой выделил стихотворение пометой «К» (Красота) и подчеркнул слова «угрюмый, тусклый».

К. Д. Бальмонт сравнил стихотворения о любви Пушкина, Лермонтова и Тютчева; у первых двух любовь выступает в конкретных чертах и непосредственной

очаровательной простоте и ясности. «Но разве любовь так ясна? Тютчев отвечает отрицательно…». В подтверждение автор процитировал «Люблю глаза твои, мой

друг…».

С. Л. Франк цитирует отдельные фрагменты стихотворения (игра глаз — «пламенно-чудесная», но «сильней очарованья»- «угрюмый, тусклый огнь желанья», «обаянье

ужасное»). Вывод философа: «Путь, ведущий к слиянию с беспредельным, есть путь трагический: он идет через страсть и тьму, через искушения и «ужасные

обаяния» Этот мотив, столь характерный для поэзии Тютчева, выражает в космической форме глубокую морально-метафизическую идею — мысль, что зло и грех

суть не противоположности добра и святости, а ступени к ним, что в основе обоих начал лежит одна и та же сущность — страсть, разрывающая призрачные,

стеснительные пути ограниченного, чисто-личного, замкнутого существования». Пантеизм Тютчева Франк рассматривает как «дуалистический».

Норма фробениуса матрицы

Три эффективных способа самовнушения

Стихи Тютчева о любви

Я помню время золотое…

Я помню время золотое,

Я помню сердцу милый край:

День вечерел; мы были двое;

Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,

Руина замка в даль глядит,

Стояла ты, младая Фея,

На мшистый опершись гранит, —

Ногой младенческой касаясь

Обломков груды вековой;

И солнце медлило, прощаясь

С холмом, и замком, и тобой.

И ветер тихий мимолетом

Твоей одеждою играл

И с диких яблонь цвет за цветом

На плечи юные свевал.

Ты беззаботно вдаль глядела…

Край неба дымно гас в лучах;

День догорал; звучнее пела

Река в померкших берегах.

И ты с веселостью беспечной

Счастливый провожала день;

И сладко жизни быстротечной

Над нами пролетала тень.

Слезы

O lacrimarum fons…

Gray

Люблю, друзья, ласкать очами

Иль пурпур искрометных вин,

Или плодов между листами

Благоухающий рубин.

Люблю смотреть, когда созданье

Как бы погружено в весне,

И мир заснул в благоуханье

И улыбается во сне!..

Люблю, когда лицо прекрасной

Весенний воздух пламенит,

То кудрей шелк взвевает сладострастный,

То в ямочки впивается ланит!

Но что все прелести пафосския царицы,

И гроздий сок, и запах роз

Перед тобой, святой источник слез,

Роса божественной денницы!..

Небесный луч играет в них

И, преломясь о капли огневые,

Рисует радуги живые

На тучах жизни громовых.

И только смертного зениц

Ты, ангел слез, дотронешься крылами —

Туман рассеется слезами,

И небо серафимских лиц

Вдруг разовьется пред очами.

В душном воздуха молчанье…

В душном воздуха молчанье,

Как предчувствие грозы,

Жарче роз благоуханье,

Звонче голос стрекозы…

Чу! за белой, дымной тучей

Глухо прокатился гром;

Небо молнией летучей

Опоясалось кругом…

Жизни некий преизбыток

В знойном воздухе разлит,

Как божественный напиток

В жилах млеет и горит!

Дева, дева, что волнует

Дымку персей молодых?

Что мутится, что тоскует

Влажный блеск очей твоих?..

Что, бледнея, замирает

Пламя девственных ланит?

Что так грудь твою спирает

И уста твои палит?..

Сквозь ресницы шелковые

Проступили две слезы…

Иль то капли дождевые

Зачинающей грозы?..

Лето 1854

Какое лето, что за лето!

Да это просто колдовство —

И как, прошу, далось нам это

Так ни с того и ни с сего?..

Гляжу тревожными глазами

На этот блеск, на этот свет…

Не издеваются ль над нами?

Откуда нам такой привет?..

Увы, не так ли молодая

Улыбка женских уст и глаз,

Не восхищая, не прельщая,

Под старость лишь смущает нас!..

К N.N.

Ты любишь, ты притворствовать умеешь —

Когда в толпе, украдкой от людей,

Моя нога касается твоей,

Ты мне ответ даешь и не краснеешь!

Все тот же вид рассеянный, бездушный,

Движенье персей, взор, улыбка та ж —

Меж тем твой муж, сей ненавистный страж,

Любуется твоей красой послушной.

Благодаря и людям и судьбе,

Ты тайным радостям узнала цену,

Узнала свет: он ставит нам в измену

Все радости… Измена льстит тебе.

Стыдливости румянец невозвратный,

Он улетел с твоих младых ланит —

Так с юных роз Авроры луч бежит

С их чистою душою ароматной.

Но так и быть! в палящий летний зной

Лестней для чувств, приманчивей для взгляда

Смотреть в тени, как в кисти винограда

Сверкает кровь сквозь зелени густой!

Проходя свой путь по своду…

Проходя свой путь по своду,

Солнце знает ли о том,

Что оно-то жизнь в природу

Льет в сиянье золотом,

Что лучом его рисует

Бог узоры на цветке,

Земледельцу плод дарует,

Мечет жемчуг по реке?

Вы, на все бросая <милый>

Взгляд ваш, знаете ль о том,

Что вся жизнь моя и силы

В вашем взоре огневом?

Все отнял у меня казнящий Бог…

Все отнял у меня казнящий Бог:

Здоровье, силу воли, воздух, сон,

Одну тебя при мне оставил Он,

Чтоб я Ему еще молиться мог.

На Неве

И опять звезда играет

В легкой зыби невских волн,

И опять любовь вверяет

Ей таинственный свой челн…

И меж зыбью и звездою

Он скользит как бы во сне,

И два призрака с собою

Вдаль уносит по волне…

Дети ль это праздной лени

Тратят здесь досуг ночной?

Иль блаженные две тени

Покидают мир земной?

Ты, разлитая как море,

Дивно-пышная волна,

Приюти в своем просторе

Тайну скромного челна!

Весь день она лежала в забытьи…

Весь день она лежала в забытьи,

И всю ее уж тени покрывали —

Лил теплый летний дождь — его струи

По листьям весело звучали.

И медленно опомнилась она,

И начала прислушиваться к шуму,

И долго слушала — увлечена,

Погружена в сознательную думу…

И вот, как бы беседуя с собой,

Сознательно она проговорила

(Я был при ней, убитый, но живой):

«О, как все это я любила!..»

Любила ты, и так, как ты, любить —

Нет, никому еще не удавалось —

О Господи!.. и это пережить…

И сердце на клочки не разорвалось…

«Я встретил вас, и все былое…»

Стихи о любви Тютчев писал не только в молодые, но и в зрелые годы, черпая вдохновение из юношеских увлечений. Пример такого стихотворения – «Я встретил вас…». В нем отразилась история влюбленности поэта в Амалию Крюденер и их встреча после многолетней (выражаясь поэтическим языком – «вековой») разлуки. Он с упоением вспоминает «время золотое».

Произведение наполнено глубиной и сильными эмоциями любящего сердца. Душевное состояние лирического героя показано на контрасте времен года: осени «отжившего сердца» и весеннего дуновения любви. Кроме того используется мотив сна: герой словно пробудился и в то же время глядит на возлюбленную «как бы во сне».

Стихотворение, наполненное символами и образами, принадлежит к романтическому направлению любовной лирики. Оно сочетает в себе элегические, личные мотивы с размышлениями, присущими философской поэзии.

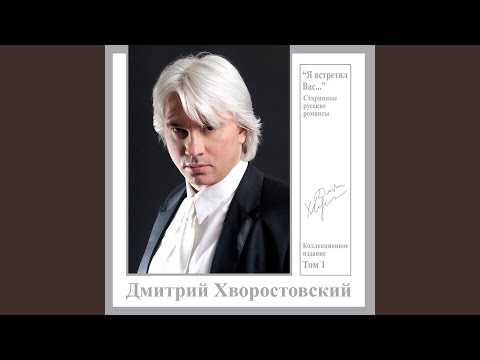

Тютчевские строки были положены на музыку – так появился известный романс, перепетый многими исполнителями. Особенное звучание и мелодичность достигается с помощью приемов звукописи: аллитерации согласных: «з», «с», «д», «т», «б», «п» ассонанса гласных «о», «а», «е».

Смотрите это видео на YouTube

Смотрите это видео на YouTube

Слушать романс «Я встретил вас, и все былое…»

Новинка поэзии Ф.И. Тютчева

Особенности поэзии Ф.И. Тютчева.

Судьба поэта Тютчева была своеобразной. В читательских кругах долгое время его имя просто не замечали, или его считали поэтом «на несколько». Между тем, среди этих «немногих» были Пушкин, Некрасов, Тургенев, Достоевский, Фет, Чернышевский и Добролюбов. Простое перечисление имен таких почитателей, которые были настолько разными в своих литературно-эстетических взглядах, говорит о том, что у поэзии Тютчева впереди большое будущее.

Первое стихотворение Тютчева было напечатано в 1819 году, когда ему еще не исполнилось 16 лет. Во второй половине 1920-х годов начался расцвет его творческого таланта.

Поэзия Ф.И. Тютчева открыла в отечественной литературе новую поэтическую эстетику, новый мир образов. Во многом Тютчев является преемником поэтов-классиков: его поэзия характеризуется монументальными формами, ораторско-диктаторским стилем, характеризуется риторическими вопросами, восклицаниями и призывами. В то же время стихи Тютчева имеют тенденцию к лаконичности и афоризму, максимальной концентрации мысли. Афористическое мышление в целом было свойственно поэту, не зря он был известен как блестящий и чрезвычайно остроумный собеседник. Поэзию Тютчева отличает крайняя лаконичность стихотворной меры, отсюда и ее афористический характер:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Согласно периодизации Б.М. Козырева, первый период (до 1850-х гг.) творчества Тютчева имел языческий характер, а второй — христианские мотивы, в основном, в рамках исторических тем. Большинство стихотворений Тютчева не имеют названий, а их первые строки звучат необычно для поэзии: «Она сидела на земле…», «Когда, то, что мы называли своими…».

Многие стихи напоминают строки, взятые из диалога, или внезапные мысли, произнесенные вслух, поэтому они могут начинаться с вопроса, опровержения, согласия или сочувствия: «Не то, что ты воображаешь, Природа…», «Что ты воюешь, ветер ночной?», «Не плоть, но дух испорчен в наши дни…», «Ах, что наше невежество…». Таким образом, эффект разговорного языка, свобода интонации, которую многие современники поэта оценили как поэтическую неряшливость, а литературоведы и читатели XX-XXI веков восприняли как уникальную особенность поэзии Тютчева.

Литературовед Тютчев первым отметил, что поэзия Тютчева не характеризуется делением стихотворений на жанры. А его жанрообразующую роль играет фрагмент. Эта форма подчеркивает бесконечный поток, движение мыслей. Вся поэтика Тютчева отражает идею универсального бесконечного движения:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует…

Он к свету рвется из ночной тени

И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Пейзажная поэзия Тютчева наполнена философским содержанием. Поэт говорит, что природа независима, мудра и вечна. Индес, только в нем поэт черпает силы на всю жизнь. Тема многих стихотворений автора — природа, а образность — времена года. Поэт чувствует, что осень — это время грусти, увядания, она наступает для размышлений, отдыха и прощания с природой:

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера.

В любовной лирике поэта пейзаж часто соединен с чувствами лирического героя. Так, в стихотворении «Я встретил вас…» читаем:

Как поздней осенью порою

Бывают дни, бывает час,

Когда повеет вдруг весною

И что-то встрепенется в нас.

Интерес к изучению человеческой души сделал поэзию Тютчева бессмертной. Уместно будет вспомнить любопытное исследование Б.М. Козырева «Письма о Тютчеве». В нем он писал: «Не только естественная «живая жизнь» (образ Тютчева), но и все внутреннее духовное бытие, точнее, то, что в нем истинно и ценно, близко к влажности в Тютчеве». И все же центральным образом в текстах Тютчева является человеческая душа. Этот образ раскрывается в следующих стихах: «Душа хочет быть звездой.», «Моя душа — Элизиум теней» и других. Например, в стихотворении «О том, что ты с любовью молился.», адресованном Елене Денисиевой, поэт пишет о душевном состоянии своей возлюбленной:

Толпа вошла, толпа вломилась

В святилище души твоей.

К гражданской лирике относятся стихотворения «14-е декабря 1825», посвященное восстанию декабристов:

Народ, чуждаясь вероломства,

Поносит ваши имена —

И ваша память от потомства.

Основные темы стихотворений Федора Ивановича Тютчева: природа, любовь к Родине, любовь, человеческий опыт. По этим темам можно выделить и основные образы: времена года, душу человека, Родину. Но это только основные темы и образы, произведение поэта гораздо крупнее и обширнее.