Основная единица соизмеримости стихов

Основная единица соизмеримости стихов во всех языках — слог. Основные фонетические характеристики слога (слогового гласного) — высота, долгота и сила. Упорядочиваться может как общее количество слогов (силлабическое стихосложение), так и количество слогов определенной высоты (мелодическое стихосложение), долготы (квантитативное, или метрическое стихосложение) и силы (тоническое стихосложение). Т.к. обычно эти фонетические признаки более или менее взаимосвязаны, то упорядочивание одного из них упорядочивает до некоторой степени и остальные, поэтому возможны системы стихосложения, основанные на двух и более признаках.

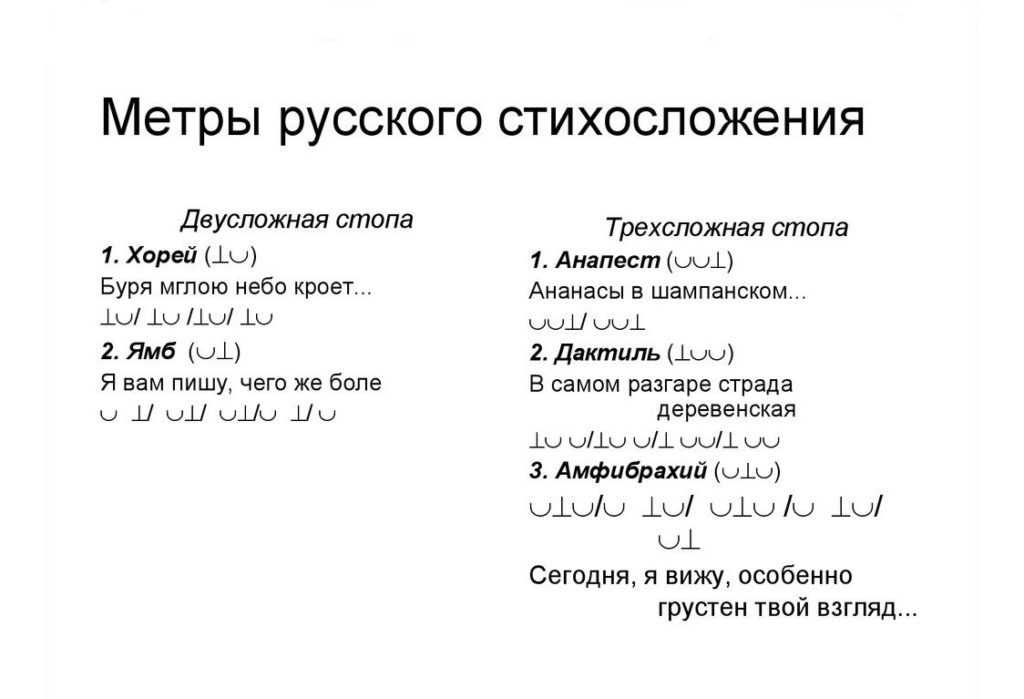

Метры стихосложения

Чаще всего одновременно упорядочивается общее количество слогов в стихе (строке) и появление слогов определенной высоты, долготы или силы на определенных позициях этого слогового ряда (силлабо-мелодическое, силлабо-метрическое, силлабо-тоническое стихосложение).

Это упорядоченное расположение неоднородных («сильных» и «слабых») позиций (мест) в стихе называется метром (см. также Сильное место и слабое место). Таким образом, всякое стихосложение представляет собой систему упорядоченности отвлеченных звуковых признаков текста; обычно она поддерживается также системой повторений конкретных звуковых единиц текста — звуков (аллитерация, ассонанс), слогов (рифма), слов (рефрен, см. Припев), а также грамматических конструкций (параллелизм) и пр.

Русский силлабический стих

Силлабический стих в России утвердился со второй половины XVII века, когда проявилась тенденция к сближению по количеству слогов смежных рифмующихся стихов – так называемый “относительный силлабизм”. Именно Симеон Полоцкий после объединения Киева с Россией передал свой опыт силлабического стихосложения русским авторам.

У Симеона были разработанные размеры:

одиннадцатисложник с цезурой (//) на пятом слоге (“Пиянство”)

Человек некий //винопийца бяше,

Меры в питии //хранити не знаше.

Темже многажды //повнегда упися,

В очию его //всяка вещь двоися.

тринадцатисложник с цезурой (//) на седьмом слоге (“Пособие”)

Егда нужду ближнего //своего узриши,

Пособие скорое// ему да твориши

Силлабическим стихом писали в России Тредиаковский, Кантемир (тринадцатисложник с цезурой на седьмом слоге).

В российском силлабическом стихе акцентная константа не образовалась, поскольку ударение в нашем языке подвижное. Читателю, впервые познакомившемуся с силлабическим стихом, он кажется прозой, поскольку ритмы почти нет. Б. В. Томашевский объяснил, что чуждый русскому языку силлабический стих удерживался в нашей стране благодаря особенной манере произношения: подчеркивали ритм, сильно выделяли окончания стихов и цезуры (произносились как молитвы нараспев). Именно поэтому он почти столетие был на пьедестале поэтического мастерства.

История развития силлаботоники

В европейском стихосложении силлабо-тоническая система формируется в результате взаимодействия силлабического стиха романских языков с тоническим аллитерационным стихом германских языков. Окончательно силлаботоника в Англии устанавливается в XV веке после Дж. Чосера, а в Германии — с начала XVII века в связи с реформой М. Опица.

До середины XIX века в основном употреблялись двусложные размеры, трёхсложные размеры стали активно использоваться впервые в поэзии Некрасова.

Как реакция на господство на рубеже XIX—XX веков возникает противоположная тенденция к ослаблению и размыванию рамок стихотворной организации, возрождается тоника.