Тема

Стихотворение “Юному поэту” посвящено теме поэзии, поиске ее места в жизни самого поэта и его читателей. Он считает, что поэт – особенная личность, которая отстранена от других людей, поэтому дает вымышленному юному поэту, собирательному образу всей творческой молодежи, советы, каким он должен быть и какую роль должен играть в мире: “Юноша бледный… ныне даю я тебе три завета…”

.

И, если в начале стихотворения мы представляем перед собой яркий образ – это “юноша бледный со взором горящим”

. Он молод, заинтересован, преисполнен силы и желания творить, и это заметно по его взгляду, то в конце стихотворения, получив наставления, он вдруг меняется: теперь он стоит перед нами “со взором смущенным”

. Эти перемены связаны с появившимися у него сомнениями: сможет ли он оправдать свое назначение, выполнить его?

Требования к нему изначально невыполнимы, нереальны, но автор знает это, и его обещание пасть “бойцом побежденным”

, скорее всего, также призрачны. Он не готов уступать, напротив, настроен бороться за свое место на Олимпе поэзии.

Краткий анализ строф

Без долгих предисловий, уже в первом катрене, лирический герой называет труд священным, возвышая его над знаниями, верой и образованием в угоду социалистических нужд советской власти.

Во второй строфе Брюсов перефразирует Энгельса, заявившего как-то за чтением комиксов о том, что труд сделал из обезьяны человека, только тут мартышка названа более сурово – «троглодит».

Впечатление такое, что сидела обезьяна как-то на ветке, жевала банан и задумалась о том, как ускорить эволюционный виток. Лучшим ей показалось взять соху и пойти пахать, желательно сразу на благо Советского Союза и во смерть капитализма. Что она и сделала с подсказки великого товарища Ленина (кстати, полного буржуя по родословной).

В третьем катрене есть доля разума:

Только автор забыл добавить, что двигателем прогресса всегда оставались войны, а труд был лишь их инструментом. Изобретение колеса, пороха, использование лошади для езды – это все делалось, чтобы воевать. Параллельно с помощью труда человека строились тюрьмы, эшафоты, ковалось оружие и изобретались орудия пыток для борьбы с несогласными.

В последней строфе автор приходит к выводу, что усталость человека к концу дня и есть щедрая награда за его труд.

Стихотворение контрастно подчеркивает важность труда для человека, для человечества, но забывает отметить, что работа тюремщика и палача – это тоже труд, но стоит ли он воспевания?

Труд во благо советской власти

Валерий Яковлевич принял переворот 1917 года и поверил в идеи советской власти, которая всеми силами уничтожала прошлое страны, чтобы на его месте построить казематы будущего. Брюсов стал винтиком системы и слава Богу, что не дожил до чисток, иначе с великой долей вероятности попал бы под каток репрессий.

Для слома прошлого СССР нужны были рабочие руки, миллионы рабочих рук, которые обладают физической силой, но не интересуются политикой и не задают вопросов. Для этого надо было прославлять труд, убеждая сограждан, что физическая работа и есть венец человеческого развития. В этом и помогали огрызки интеллигенции, Брюсов в том числе, которые были глашатаями нового мира и призывали всех взяться за кирки и лопаты.

Тема, основная мысль и композиция

Стихотворение состоит из 7 пятистиший и имеет чёткую композицию. Первая строфа – определение темы стихотворения: «Единое счастье – работа». Лирический герой рассуждает о трёх типах работы: в поле, за станком, за столом. Каждому виду деятельности посвящены строфы 2-4. Пятая строфа описывает пользу от любого труда. Шестая строфа уточняет, что труд должен быть ради пользы людей. Седьмая строфа повторяет первую с вариацией, определяющей основную мысль: «Всё счастье земли – за трудом». Композиция стихотворения кольцевая. По форме стихотворение – призыв. В нём Брюсов чётко исполняет предназначение поэта из своего же стихотворения: «Что сердце диктует, пиши».

LiveInternetLiveInternet

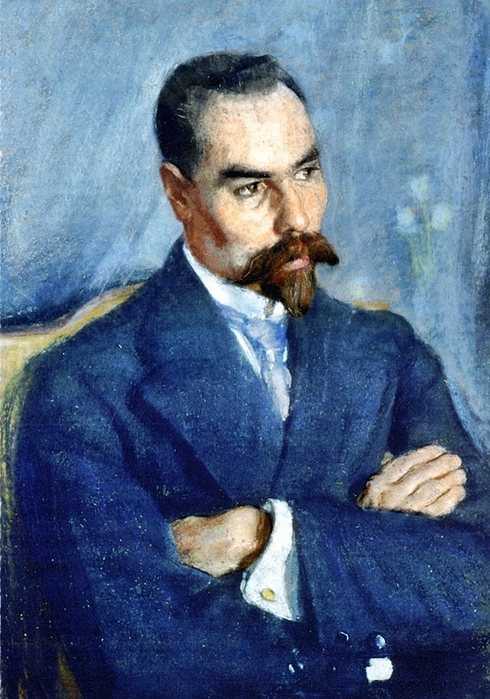

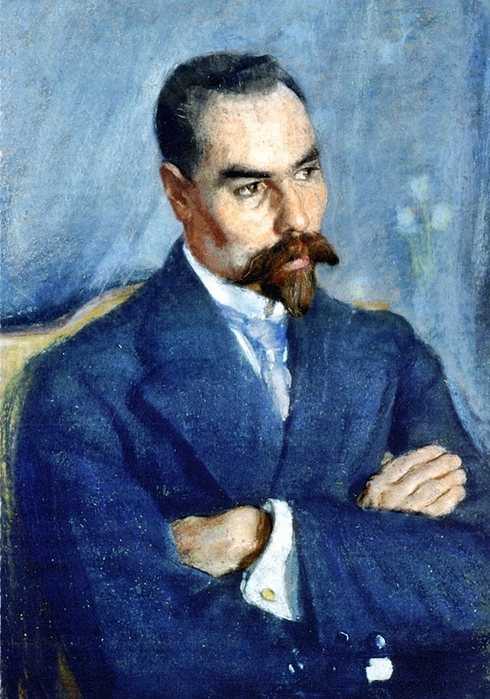

Валерий Яковлевич Брюсов

В мире слов разнообразных, Что блестят, горят и жгут,— Золотых, стальных, алмазных,— Нет священней слова: «труд»!

Троглодит стал человеком В тот заветный день, когда Он сошник повел к просекам, Начиная круг труда.

Все, что пьем мы полной чашей, В прошлом создано трудом: Все довольство жизни нашей, Все, чем красен каждый дом.

Новой лампы свет победный, Бег моторов, поездов, Монопланов лет бесследный,— Все — наследие трудов!

Все искусства, знанья, книги — Воплощенные труды! В каждом шаге, в каждом миге Явно видны их следы.

И на место в жизни право Только тем, чьи дни — в трудах: Только труженикам — слава, Только им — венок в веках!

Но когда заря смеется, Встретив позднюю звезду,— Что за радость в душу льется Всех, кто бодро встал к труду!

И, окончив день, усталый, Каждый щедро награжден, Если труд, хоть скромный, малый, Был с успехом завершен!

Валерий Брюсов

К теме труда Брюсов обращался не единожды, причем в разные периоды творчества. В частности, он написал сразу два стихотворения с одинаковым названием — «Работа». Первое датировано 1901 годом, второе — 1917-м. В них поэт прославляет труд, при этом имеются в виду все его виды — за станком, в полях, за столом. По мнению Брюсова, работа способна подарить истинное счастье. Стихотворца он считал не просто пророком, живущим вдохновением и наитием, а еще и мастером своего дела, ремесленником. Поэт приветствовал приход к власти большевиков. Новую Россию Брюсов представлял как республику труда. Например, в произведении «Пусть вечно милы посевы, скаты…» сказано:

Победно весел в блистаньи светов, Не затененных ненужной мглой, Труд всенародный, труд хороводный, Работный праздник души свободной…

В 1919 году Брюсов написал стихотворение «Труд», созданное в жанре торжественного гимна. По словам современников, поэт это произведение очень любил и с огромным удовольствием читал на выступлениях. Главная тема указана в заглавии. Первая строфа — провозглашение ключевой мысли: «Нет священней слова: «Труд!»». Во втором четверостишии обыгрывается знаменитый афоризм Фридриха Энгельса: «Труд сделал из обезьяны человека». Только у Брюсова обезьяна заменена на троглодита, который в один прекрасный день взял в руки сошник. В следующих трех строфах поэт рассказывает читателям, что все вещи и знания — плод человеческого труда. В шестом четверостишии автор прославляет тружеников, людей, чьи дни практически целиком посвящены работе. Последние строфы — воспевание радости, которую приносит труд. Даже скромное дело, завершенное с успехом, дает щедрую награду работнику. В стихотворении часто употребляются тире и восклицательные знаки, что обеспечивает торжественное настроение, чеканный ритм, делает текст энергичным. Слово «труд» употребляется автором в каждой строфе, так подчеркивается основная тема произведения.

Брюсова принято считать отцом русского символизма. В позднем творчестве он отказывается от этого художественного течения, это видно и по стихотворению «Труд». Послереволюционные произведения Валерия Яковлевича известный литературовед Гаспаров характеризовал принадлежностью к «академическому авангардизму». К сожалению, эксперименты Брюсова не были приняты современниками. Для массового читателя его поэзия оставалась непонятной, представители модернизма также относились к ней негативно.

Текст: pishi-stihi.ru

Анализ стихотворения Брюсова «Юному поэту»

В переломную эпоху начала 20 века, в период кризиса в общественно-политической, экономической жизни страны наступает и духовный кризис, происходит потеря нравственных ориентиров. Поэтому именно в это время предназначение поэта становится особенно важным.

Поэзия Серебряного века находится в поиске новых тем, образов, новых поэтических форм, но у нее есть главное – яркие, самобытные неповторимые личности самих поэтов. Одним из таких творцов является, бесспорно, Валерий Яковлевич Брюсов.

Его стихотворение «Юному поэту» было написано 15 июля 1896 года. Форма произведения понятна из названия, это посвящение. Сюжетно стихотворение представляет собой определенное напутствие. Лирический герой дает три завета начинающему поэту, которые тому необходимо соблюдать. Примечательно, что все эти советы переданы в форме повелительного наклонения. Так, мы можем понять, что это не просьба и даже, пожалуй, не совет. Это, скорее, требование, необходимость, без которой, по мнению лирического героя, настоящее искусство невозможно.

Очень интересно обращение в самом начале стихотворения. Лирический герой говорит: «Юноша бледный со взором горящим». Это романтический образ человека, который способен стать поэтом. Он бледен, будто изможден своими мыслями. Думаю, еще бледность подчеркивает его отрешенность от реального мира. Он как бы прозрачен, эфемерен. И лишь его горящий взор живет, он наполнен страстью, желанием сделать в этой жизни великое дело. Именно такого человека выбирает себе лирический герой в ученики. Именно и только в таком юноше он способен разглядеть возможность стать настоящим поэтом, творцом, созидателем. Герой видит в своем протеже возможность будущего величия, но для того, чтобы стать настоящим художником слова, необходимо соблюдать определенные правила. Хотя в устах лирического героя эти правила превращаются в заветы. Этим словом, думаю, подчеркивается священность поэта, поэтического искусства. Очень интересно, что эти «заветы» передают основу символистского искусства:

Первый прими: не живи настоящим,

Только грядущее — область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,

Сам же себя полюби беспредельно.

Третий храни: поклоняйся искусству,

Только ему, безраздумно, бесцельно.

Реальность не должна существовать для человека, мечтающего стать настоящим поэтом. Ведь смысл поэтического творчества – формировать будущее. Только грядущее имеет смысл, только ради него и нужно творить. Это одно из правил поэта-символиста. Второй завет заключается в том, чтобы «никому не сочувствовать». Сначала эта фраза кажется довольно странной, но стоит немного подумать, и все становится более ясным. Я думаю, смысл здесь заключается в том, что для поэта главным интересом должна стать сфера его собственных эмоций. Начало 20 века – переломное время с тяжелой политической ситуацией. Но поэт должен отбросить это, ему нельзя об этом задумываться, ведь все эти земные передряги – лишь временное. Ему же необходимо всегда думать о вечном. Для этого и необходимо полюбить себя беспредельно. Ведь только наполняя, насыщая свой внутренний мир, символист сможет творить. И главная тема его творчества – собственные душевные переживания, но никак не связанные с настоящим.

Как можно понять из третьего завета, только искусство вечно и значимо для символиста. Ему необходимо отдаться полностью, без остатка. Искусство – это религия и смысл жизни.

Стоит отметить тот факт, что в третьем четверостишии взор юноши, к которому обращено все стихотворение, меняется. Теперь лирический герой говорит про него: «Юноша бледный со взором смущенным!» Думаю, до этого обращения юноша горел желанием стать поэтом, но не задумывался, какой это тяжкий труд, сколько условий нужно выполнить, чтобы стать настоящим творцом. Эта ответственность смущает юношу, заставляет его задуматься, готов ли он к этому. Зато, если он отважится принять эти заветы, то может стать таким мастером, перед которым склониться лирический герой:

Если ты примешь моих три завета,

Молча паду я бойцом побежденным,

Зная, что в мире оставлю поэта.

В этих строках мы можем увидеть надежду лирического героя на то, что следующее поколение будет более совершенным, сможет выполнить эти три завета. Для него искусство – это вечная борьба, но он готов проиграть будущему поколению, если это пойдет на пользу творчеству.

Таким образом, это стихотворение очень лаконично и четко передает поэтическую программу символистов. К тому же это завещание потомков, призыв к ним. Лирический герой желает видеть в будущем поколении не просто достойных приемников, но творцов более совершенных, способных посвятить всю свою жизнь искусству.

Тема, основная мысль и композиция

Стихотворение состоит из 7 пятистиший и имеет чёткую композицию. Первая строфа – определение темы стихотворения: «Единое счастье – работа». Лирический герой рассуждает о трёх типах работы: в поле, за станком, за столом. Каждому виду деятельности посвящены строфы 2-4. Пятая строфа описывает пользу от любого труда. Шестая строфа уточняет, что труд должен быть ради пользы людей. Седьмая строфа повторяет первую с вариацией, определяющей основную мысль: «Всё счастье земли – за трудом». Композиция стихотворения кольцевая. По форме стихотворение – призыв. В нём Брюсов чётко исполняет предназначение поэта из своего же стихотворения: «Что сердце диктует, пиши».

Тропы и образы

Работа называется единым счастьем (метафора). С точки зрения лирического героя, настоящая работа должна обладать определёнными качествами: быть упорной, на износ («до седьмого пота» — метафора). Кроме того, работа должна занимать значительную часть жизни человека. Это должны быть целые «часы за упорным трудом», время «без счёта» (метафора).

Брюсов описывает красоту каждого вида работы. Работа в поле естественна, связана с природой. Она не предполагает никакого механизированного труда. Вся красота её – в мерном и сильном движении (шаги за плугом, взмахи косы, наклоны к лошадиным подпругам). За тяжёлый труд пахарь вознаграждён красотой природы: он может наблюдать в конце работы «алмазы вечерней росы» (метафора).

Работа на фабрике связана с «шумом стозвонным» (метафора), наполнена механическими повторами: день вливается в черёд миллионный таких же дней (гипербола). Дни эти рабочие, преемственные, то есть похожие один на другой (эпитеты). Лицо рабочего должно быть непреклонное (метонимия, непреклонной должна быть решимость работать, несмотря на рутину).

Отличительная черта внешности писателя или любого творческого человека – его поза, он «согнут над белой страницей». Особенность труда писателя в том, что он должен честно записывать «заветные мысли души», то, что диктует сердце (метафоры). Хотя творческая работа лишена рутины и физического напряжения, она предполагает постоянное участие в творческом процессе. Вечер, когда «небо зажжётся денницей» (метафора) – это не повод, чтобы отдохнуть. Творчество должно быть безостановочным, мысли души ложиться на бумагу «всю ночь» «вереницей» (гипербола и сравнение).

В следующей строфе плоды труда уподобляются самой жизни и оказывают живительное влияние на народ, что отражено в метафорах: хлеб разойдётся по миру – польза для тела, животворный поток со станков – польза для души, а печатная мысль, отзывающаяся «во глуби бессчетных умов» – польза для духа.

В шестой строфе работа сравнивается с семенами, которые прорасту «незримо, чудесно» (наречные эпитеты) и дадут плоды; с благодатной влагой дождя, которая падает на народ (метафора).

Одно из важнейших свойств настоящего труда состоит в том, что трудящийся не думает о его плодах: «Что станет с плодами, – безвестно».

В начале последней строки-рефрена работа называется не единым счастьем, а великой радостью. Но первая мысль стихотворения, его идея повторяется в последней строчке: «Всё счастье земли – за трудом».

Тема, основная мысль и композиция

Стихотворение состоит из 7 пятистиший и имеет чёткую композицию. Первая строфа – определение темы стихотворения: «Единое счастье – работа». Лирический герой рассуждает о трёх типах работы: в поле, за станком, за столом. Каждому виду деятельности посвящены строфы 2-4. Пятая строфа описывает пользу от любого труда. Шестая строфа уточняет, что труд должен быть ради пользы людей. Седьмая строфа повторяет первую с вариацией, определяющей основную мысль: «Всё счастье земли – за трудом». Композиция стихотворения кольцевая. По форме стихотворение – призыв. В нём Брюсов чётко исполняет предназначение поэта из своего же стихотворения: «Что сердце диктует, пиши».

Краткий анализ

История создания – стихотворение появилось в 1896 году, Брюсов в это время – молодой поэт, полный энергии и желания творить.

Тема – назначение поэзии, роль её создателя в жизни, возвышенность деятельности поэтов, необходимость их отдаления от остальных людей.

Композиция – условно в стихотворении можно выделить три основные части – это три завета, или наставления, которые дает лирический герой молодому поэту, представляющему всё новое поколение поэтов.

Жанр – лирическое стихотворение.

Стихотворный размер – дактиль (трёхсложный размер с ударением на первый слог), используется женская рифма, точная и неточная, и перекрёстный способ рифмовки.

Метафоры – “со взором горящим”, “полюби беспредельно”.

Сравнения – “паду я бойцом побеждённым”.

Эпитеты – “беспредельно”, “безраздумно”, “бесцельно”.

«Работа » анализ стихотворения Брюсова

История создания

Стихотворение «Работа» было написано в 1917 г. и опубликовано в сборнике «Такие дни» в 1923 г. Сегодня Брюсова назвали бы трудоголиком. Он работал не потому, что вынужден был зарабатывать на кусок хлеба. Работа была его страстью и удовольствием.

Необыкновенно трудоспособный, очень талантливый и искренне уверенный в своей гениальности, Брюсов считал литературный труд делом своей жизни и своим предназначением.

Литературное направление и жанр

Стихотворение «Работа» относится к литературному направлению

символизма. Дело даже не в содержании, а в символическом, абстрактном значении каждого слова. Все стихотворение «Работа» лишено конкретики. Вот абстрактный пахарь идет за сохой, абстрактный рабочий идет на завод и абстрактный писатель творит дни и ночи напролет. Они лишены индивидуальности, это символы разных сословий.

Цель Брюсова — привлечь каждого, независимо от сословия, к работе — самому большому удовольствию.

Жанр стихотворения — философская лирика. В нем поднимается проблема работы как предназначения человека.

Тема, основная мысль и композиция

Стихотворение состоит из

7 пятистиший и имеет четкую композицию. Первая строфа — определение темы стихотворения: «Единое счастье — работа». Лирический герой рассуждает о трех типах работы: в поле, за станком, за столом. Каждому виду деятельности посвящены строфы 2-4. Пятая строфа описывает пользу от любого труда.

Шестая строфа уточняет, что труд должен быть ради пользы людей. Седьмая строфа повторяет первую с вариацией, определяющей основную мысль: «Все счастье земли — за трудом». Композиция стихотворения кольцевая.

По форме стихотворение — призыв. В нем Брюсов четко исполняет предназначение поэта из своего же стихотворения: «Что сердце диктует, пиши».

Тропы и образы

Работа называется единым счастьем . С точки зрения лирического героя, настоящая работа должна обладать определенными качествами: быть упорной, на износ . Кроме того, работа должна занимать значительную часть жизни человека. Это должны быть целые «часы за упорным трудом», время «без счета» .

Брюсов описывает красоту каждого вида работы. Работа в поле естественна, связана с природой. Она не предполагает никакого механизированного труда. Вся красота ее — в мерном и сильном движении . За тяжелый труд пахарь вознагражден красотой природы: он может наблюдать в конце работы «алмазы вечерней росы» .

Работа на фабрике связана с «шумом стозвонным» , наполнена механическими повторами: день вливается в черед миллионный таких же дней . Дни эти рабочие, преемственные, то есть похожие один на другой . Лицо рабочего должно быть непреклонное .

Отличительная черта внешности писателя или любого творческого человека — его поза, он «согнут над белой страницей». Особенность труда писателя в том, что он должен честно записывать «заветные мысли души», то, что диктует сердце . Хотя творческая работа лишена рутины и физического напряжения, она предполагает постоянное участие в творческом процессе. Вечер, когда «небо зажжется денницей» — это не повод, чтобы отдохнуть. Творчество должно быть безостановочным, мысли души ложиться на бумагу «всю ночь» «вереницей» .

В следующей строфе плоды труда уподобляются самой жизни и оказывают живительное влияние на народ, что отражено в метафорах: хлеб разойдется по миру — польза для тела, животворный поток со станков — польза для души, а печатная мысль, отзывающаяся «во глуби бессчетных умов» — польза для духа.

В шестой строфе работа сравнивается с семенами, которые прорасту «незримо, чудесно» и дадут плоды; с благодатной влагой дождя, которая падает на народ .

Одно из важнейших свойств настоящего труда состоит в том, что трудящийся не думает о его плодах: «Что станет с плодами, — безвестно».

В начале последней строки-рефрена работа называется не единым счастьем, а великой радостью. Но первая мысль стихотворения, его идея повторяется в последней строчке: «Все счастье земли — за трудом».

LiveInternetLiveInternet

Валерий Яковлевич Брюсов

В мире слов разнообразных, Что блестят, горят и жгут,— Золотых, стальных, алмазных,— Нет священней слова: «труд»!

Троглодит стал человеком В тот заветный день, когда Он сошник повел к просекам, Начиная круг труда.

Все, что пьем мы полной чашей, В прошлом создано трудом: Все довольство жизни нашей, Все, чем красен каждый дом.

Новой лампы свет победный, Бег моторов, поездов, Монопланов лет бесследный,— Все — наследие трудов!

Все искусства, знанья, книги — Воплощенные труды! В каждом шаге, в каждом миге Явно видны их следы.

И на место в жизни право Только тем, чьи дни — в трудах: Только труженикам — слава, Только им — венок в веках!

Но когда заря смеется, Встретив позднюю звезду,— Что за радость в душу льется Всех, кто бодро встал к труду!

И, окончив день, усталый, Каждый щедро награжден, Если труд, хоть скромный, малый, Был с успехом завершен!

Валерий Брюсов

К теме труда Брюсов обращался не единожды, причем в разные периоды творчества. В частности, он написал сразу два стихотворения с одинаковым названием — «Работа». Первое датировано 1901 годом, второе — 1917-м. В них поэт прославляет труд, при этом имеются в виду все его виды — за станком, в полях, за столом. По мнению Брюсова, работа способна подарить истинное счастье. Стихотворца он считал не просто пророком, живущим вдохновением и наитием, а еще и мастером своего дела, ремесленником. Поэт приветствовал приход к власти большевиков. Новую Россию Брюсов представлял как республику труда. Например, в произведении «Пусть вечно милы посевы, скаты…» сказано:

Победно весел в блистаньи светов, Не затененных ненужной мглой, Труд всенародный, труд хороводный, Работный праздник души свободной…

В 1919 году Брюсов написал стихотворение «Труд», созданное в жанре торжественного гимна. По словам современников, поэт это произведение очень любил и с огромным удовольствием читал на выступлениях. Главная тема указана в заглавии. Первая строфа — провозглашение ключевой мысли: «Нет священней слова: «Труд!»». Во втором четверостишии обыгрывается знаменитый афоризм Фридриха Энгельса: «Труд сделал из обезьяны человека». Только у Брюсова обезьяна заменена на троглодита, который в один прекрасный день взял в руки сошник. В следующих трех строфах поэт рассказывает читателям, что все вещи и знания — плод человеческого труда. В шестом четверостишии автор прославляет тружеников, людей, чьи дни практически целиком посвящены работе. Последние строфы — воспевание радости, которую приносит труд. Даже скромное дело, завершенное с успехом, дает щедрую награду работнику. В стихотворении часто употребляются тире и восклицательные знаки, что обеспечивает торжественное настроение, чеканный ритм, делает текст энергичным. Слово «труд» употребляется автором в каждой строфе, так подчеркивается основная тема произведения.

Брюсова принято считать отцом русского символизма. В позднем творчестве он отказывается от этого художественного течения, это видно и по стихотворению «Труд». Послереволюционные произведения Валерия Яковлевича известный литературовед Гаспаров характеризовал принадлежностью к «академическому авангардизму». К сожалению, эксперименты Брюсова не были приняты современниками. Для массового читателя его поэзия оставалась непонятной, представители модернизма также относились к ней негативно.

Текст: pishi-stihi.ru

Тематика и проблематика

Изучение любого произведения следует проводить по плану, рассмотрев его тему и идею. Уже первая строка поэтического текста «Тень несозданных созданий» говорит, что перед читателем не совсем обычное стихотворение. Основатель и идейный лидер символизма обращается к теме творчества, пытается разобраться в том, что именно происходит в душе творца, когда он занимается созданием собственного произведения

При анализе «Творчества» Валерия Брюсова важно отметить, что поэт активно использует зрительные и слуховые образы.

Тема стиха — творческий процесс, сумбур и хаос, который проникает во внутренний мир поэта и заставляет его выплескивать на бумагу потрясающие по красоте строки. Основная мысль, идея текста в том, что творческий процесс сложен, непостижим, описать его простыми словами невозможно. Именно поэтому и используются многозначные метафоры: для каждого поэта вдохновение — это что-то свое.

Событийного ряда в тексте нет, но он не производит впечатление беспорядочного потока сознания. Это совокупность звуков, движений, цветов, образов, создающая в итоге течение творческого процесса, плавный темп которого неожиданно сменяется буйством и динамичностью.

Первый образ, который рисует Брюсов, — легкая тень, едва заметная глазу. Этот образ статичен и невесом. Однако уже во второй строке поэт вводит элемент динамики, используя глагол «колыхается». Но движение очень робкое, ведь происходит оно во сне.