Парцелляция — синтаксический прием речи

Название синтаксического приёма — «парцелляция»- имеет французские корни

. Образовалось оно от слова «parcella», что в переводе означает «частица».

По сути, выходит, что сей приём делит предложение на частички

. Оно нагло и дерзко прерывает плавное течение текста, расчленяя его и предложения, из которых (как мы знаем с начальной школы) он состоит, на короткие и резкие фразы.

Благодаря ему читатель понимает важность момента,

видит акценты, расставленные писателем, желающим заставить нас обратить внимание на определённые аспекты. Делается это при помощи пунктуационных знаков. Зачастую в роли «резчика» выступает всем известная точка, например:

Зачастую в роли «резчика» выступает всем известная точка, например:

Но отрезки, на которые парцелляция делит полную фразу, прекрасно делятся другими знаками пунктуации:

- Многоточием;

- Знаком вопроса;

- Знаком восклицания;

- Знаками тире;

- Скобками;

- Точкой с запятой.

Например:

Парцелляция — синтаксический прием речи

Название синтаксического приёма — «парцелляция»- имеет французские корни

. Образовалось оно от слова «parcella», что в переводе означает «частица».

По сути, выходит, что сей приём делит предложение на частички

. Оно нагло и дерзко прерывает плавное течение текста, расчленяя его и предложения, из которых (как мы знаем с начальной школы) он состоит, на короткие и резкие фразы.

Благодаря ему читатель понимает важность момента,

видит акценты, расставленные писателем, желающим заставить нас обратить внимание на определённые аспекты. Делается это при помощи пунктуационных знаков. Зачастую в роли «резчика» выступает всем известная точка, например:

Зачастую в роли «резчика» выступает всем известная точка, например:

Но отрезки, на которые парцелляция делит полную фразу, прекрасно делятся другими знаками пунктуации:

- Многоточием;

- Знаком вопроса;

- Знаком восклицания;

- Знаками тире;

- Скобками;

- Точкой с запятой.

Например:

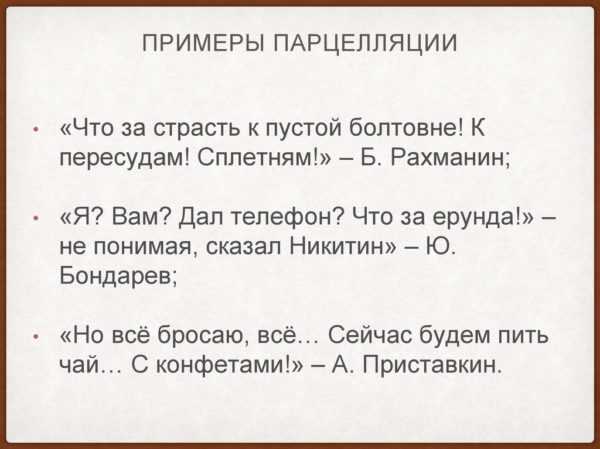

Примеры парцелляции в художественной литературе

А всё Кузнецкий мост, и вечные французы, Откуда моды к нам, и авторы, и музы: Губители карманов и сердец! Когда избавит нас творец От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок! И книжных и бисквитных лавок!

А. С. Грибоедов

Слова отзвучивают и утекают как вода — без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа. (А. Солженицын).

Я тоже привстал и посмотрел в темноту за окном. Шёл неслышный снег. Первый снег этой осенью (Ю. Казаков).

Но всё бросаю, всё…Сейчас будем пить чай…С конфетами! (А. Приставкин).

Во всем мне хочется дойти До самой сути. В работе, в поисках пути, В сердечной смуте.

Б. Пастернак

Боюсь гостиниц. Может, потому, Что чувствую, что в номере когда-то Остаться мне случится одному. Навеки. В самом деле. Без возврата.

Е. Винокуров

Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины: Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, Что над Элладою когда-то поднялся.

О. Мандельштам

Для чего парцелляция нужна

Однозначного ответа на поставленный вопрос нет.

В устной речи парцелляция употребляется спонтанно на бессознательном уровне. Действительно, когда мы говорим, то не задумываемся, произнося фразы. Причем произносим мы их в контексте той или иной речевой ситуации.

В письменной же речи парцелляция – это прерогатива автора. И в тексте прием неразрывно связан с понятием темы и ремы в предложении, то есть известной и новой информации.

Ниже перечислим основные случаи, когда без парцелляции не обойтись:

Автор текста намеренно старается обратить внимание читателя на детали. В этом случае создается впечатление, что действие застыло. Подсознательно, прочитывая предложения, человек акцентирует внимание на деталях

Причем начиная от деталей одежды или интерьера, заканчивая деталями происходящего в указанном эпизоде.

Писатель намерен акцентировать внимание на характере персонажа, а именно его душевном состоянии. Особенно хорошо это проявляется в драматическом произведении, когда герой произносит внутренние монологи. Или же в объемных прозаических текстах.

Автор желает выделить определенный эмоциональный фон персонажа. Этим достигается эффект достоверности. Читателю кажется, что литературный герой не вымышлен, а реальный человек.

Писатель старается не нарушать целостности текста. Другими словами он следует правилам заданной в тексте речевой ситуации.

Подсознательно, прочитывая предложения, человек акцентирует внимание на деталях. Причем начиная от деталей одежды или интерьера, заканчивая деталями происходящего в указанном эпизоде.

Писатель намерен акцентировать внимание на характере персонажа, а именно его душевном состоянии

Особенно хорошо это проявляется в драматическом произведении, когда герой произносит внутренние монологи. Или же в объемных прозаических текстах.

Автор желает выделить определенный эмоциональный фон персонажа. Этим достигается эффект достоверности. Читателю кажется, что литературный герой не вымышлен, а реальный человек.

Писатель старается не нарушать целостности текста. Другими словами он следует правилам заданной в тексте речевой ситуации.

Описание парцелляции.

Смысл любого предложения передается в базовой фразе. Парцеллят передается зависимой частью конструкции. Все вместе создает парцеллированную конструкцию.

Иначе парцелляцию в русском языке можно назвать средством выделения, постановки акцента. Таким образом в конструкции появляется дополнительный смысл.

Пример: «Она действительно отличается от большинства современных актрис, равно хороших или плохих. Играя по своей собственной первоочередной системе. Плача настоящими слезами, не глицериновыми. Истекая не клюквенным соком. Никому не подражая. Ничего не имитируя

» – «Сегодняшняя газета», 16 авг. 1997 г.

В примере базовой частью является фраза «Она действительно отличается от большинства современных актрис, равно хороших или плохих», все остальные короткие предложения – это парцелляты. По сути своей они являются «оторванными» от глагола деепричастными оборотами.

Разберем что такое парцелляция

В литературе целям создания яркого образа и придания эмоциональной окраски служат средства художественной выразительности трёх видов:

- Фонетические (основаны на повторении однотипных звуков речи, например, аллитерация).

- Лексические (опираются на лексическое значение слова, например, тропы – на переносное).

- Синтаксические (связаны со структурой синтаксических единиц. Примеры – оксюморон, риторические вопросы и восклицания).

Название восходит к латыни, где слово particula обозначало частицу, но в русский язык вошло из французского (parcelle – частица, доля). Несмотря на европейское происхождение термина, узкий лингвистический смысл он приобрёл лишь в русской традиции. Европейская лингвистика то же явление обозначает термином, введённым швейцарским филологом Шарлем Балли – дислокация. Слово же, ставшее образцом для заимствования, употребляется в широком значении – разделения целого на части (например, дробления на участки крупного земельного надела).

Определение парцелляция в художественном тексте

Термин «парцелляция»

пришёл из французского литературоведения parcelle, что переводится как «частица»

Частица основной мысли раздроблена на более мелкие, как выстрел иллюстрирует в произведении намерение обратить внимание, структурировать и чётко передать состояние автора или героя

Поделив текст на мелкие смысловые единицы, достигается цель отобразить важность момента, расставив акценты на тех или иных словах. Выглядеть может конструкция по-разному, перечисление через многоточие или же с большой буквы с обилием знаком препинания — в любом виде, парцелляция призвана пробудить интонацию читающего

Язык автора в этот момент непринуждённый и живой

Выглядеть может конструкция по-разному, перечисление через многоточие или же с большой буквы с обилием знаком препинания — в любом виде, парцелляция призвана пробудить интонацию читающего. Язык автора в этот момент непринуждённый и живой.

Что такое парцелляция в русском языке

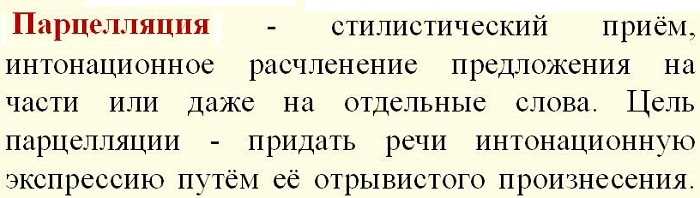

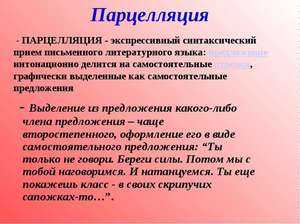

Парцелляция (от итал. parcella — частица, от лат. particula) — стилистическая фигура. В литературный язык художественный прием пришел из разговорной речи.

Парцелляция — способ речевого представления предложения несколькими самостоятельными синтаксическими единицами.

Если кратко, это намеренное разделение предложения на несколько смысловых частей:

«А я осталась в пустом доме. Одна».

При правильном построении предложения мы бы сказали:

«Я одна осталась в пустом доме».

В устной речи парцелляция осуществляется посредством интонации. В письменной — выделяется знаками препинания.

В разговоре мы, не задумываясь, используем парцелляцию:

«Приду поздно. Часиков в десять»;

«Купи хлеб. И тортик не забудь».

Примеры парцелляции в художественной литературе

Очень часто этот приём применяют в художественной речи. Авторы литературных произведений используют парцелляцию для придания речи большей выразительности, живости, яркости.

Примеры — в студию:

Алик, Шура и мальчик остались втроем. Смотрели телевизор. Обменивались впечатлениями. В. Токарева

Стихи он писал… И такие задушевные, грустные… Будто душа с телом расставалась. В. Дорошевич

Днём у меня вышло стихотворение. Вернее – куски. Плохие. В. Маяковский

В дверь постучали. Властно и повторно.М. Булгаков

Такая вот картина. Нестираемая. Внезапно вспыхивающая в душе и нескончаемая, как сон наяву. В. Кавторин

Широко употребляются конструкции с парцелляцией в стихотворной речи

Они акцентируют внимание на ключевых образах, придают им особую значимость

В то утро танки вышли

прямо к Химкам.

Те самые.

С крестами на броне.

Р. Рождественский

Мне сюда возвращаться.

К добру и к беде.

Мне сюда приходить.

Приползать.

Прилетать.

Р. Рождественский

Боюсь гостиниц. Может, потому,

Что чувствую, что в номере когда-то

Остаться мне случится одному.

Навеки. В самом деле. Без возврата.

Е. Винокуров

Презентация на тему: » Колокольный звон в ранней лирике Марины Цветаевой (исследовательская работа по литературе)» — Транскрипт:

1

Колокольный звон в ранней лирике Марины Цветаевой (исследовательская работа по литературе)

2

Актуальность исследования: На сегодняшний день проблема, обозначенная как «феномен колокола в русской культуре» в литературе практически не разработана.

3

Новизна исследования: Решение ряда теоретических вопросов и практических задач изучения русского колокольного звона в литературе. Рассмотрен феномен колокольного звона в ранней лирике Марины Цветаевой.

4

Практическая значимость: Разработанные положения позволяют использовать исследование в процессе изучения истории русской культуры, русской литературы, русской музыки на уроках, внеклассных и факультативных занятиях.

5

Цель: выявить, какую роль играет колокольный звон в ранней лирике Марины Цветаевой.

6

Задачи: 1. Понять индивидуальное отношение поэтессы к колокольной музыке.

7

Задачи: 2.Выявить ритмические особенности поэтического языка, позволяющие отразить в художественном слове музыкальное искусство колокольного звона.

8

Задачи: 3. Выявить фонетические особенности поэтического языка, позволяющие отразить в художественном слове музыкальное искусство колокольного звона.

9

Предмет исследования: Колокольный звон в ранней лирике Марины Цветаевой — цикл «Стихи о Москве».

10

Объект исследования: Ранняя лирика Марины Цветаевой — цикл «Стихи о Москве».

11

Гипотеза: Словесный ритмический рисунок исследованных стихов совпадает с ритмическим рисунком колокольного звона. Сложная фонетическая организация цветаевского стиха зачастую ориентирована на звучание колокольной музыки.

12

Методы исследования: историко-типологический метод, биографический метод, сравнительно- сопоставительный анализ, семантико-стилистический анализ, метод слово-образ, семиотический анализ.

13

Ранняя лирика «Стихи о Москве» Москва – часть души Марины Цветаевой. Москва – огромный храм, который исцеляет любой душевный недуг. Кремль, его башни, гробницы, музыка Москвы – звон колоколов – постоянные образы поэзии Марины Цветаевой. Москва – нечто святое, неразрывно связанное с Богом и церковью, звоном колоколов, куполами.

14

Содержание колокольного звона: В звонах колоколов преобладает трехголосная структура: большие низкозвучащие колокола(басы); маленькие зазвонные колокола(дисканты); средние (альтовые, теноровые); Содержание колокольного звона – это ритмический рисунок.

15

Ритм – это основная сила, энергия «Стихов о Москве». Ритм создают: повышенная выделенность слова и его обособленность; повышенная музыкальность; обилие повторов; стих произносится толчком; повторы морфем; лексические и синтаксические повторы; бесчисленные «переносы».

16

Звуковой анализ стихотворения Семь холмов — как семь колоколов. На семи холмах – колокольни. Всех счетом: сорок сороков, — Колокольное семихолмие!

17

Сопоставим количество звуков: вокальных – 212, невокальных – 108 звуков; звонких– 35, глухих – 81, высоких — 150, низких– 174, диезных – 67, недиезных – 158, бемольных – 67, небемольных Вокальных звуков в два раза больше, чем невокальных. Это говорит о длительности звуков, которые образуются при помощи голоса.

18

Причем эти гласные хочется не проглатывать, а отчетливо проговаривать, почти пропевать. В результате возникает ощущение чего-то округлого, звонкого, значительного. Все это – перекатывающаяся интонация, звуковые особенности – заставляет нас в этих строках услышать звучание колокольного звона. Слово колокол, которое уже само по себе является звукоподражательным (ко-ло-кол), также возникает уже в самых первых строках стихотворения. *

19

В первой и второй строфе количество вокальных звуков в два раза больше, а в третьей и четвертой строфе количество невокальных звуков увеличивается. Это влияет на звуковое восприятие стихотворения. В первой строфе мы слышим размеренный звук одного колокола. Во второй строфе звук нарастает, но в то же время появляется и другой звук – звук другого колокола. А в третьей и четвертой строфе мы слышим музыку разных колоколов, т.е. колокольный перезвон.

20

Выводы: колокольный звон — «родное» звучание для М. Цветаевой, воплощение голоса божественной сущности. словесный ритмический рисунок исследованных стихов М. Цветаевой совпадает с ритмическим рисунком колокольного звона. сложная фонетическая организация цветаевского стиха зачастую ориентирована на звучание колокольной музыки. *

Примеры в русском языке

Парцеллированные конструкции часто можно встретить в стихотворной речи:

Парцелляция в русском языке – это разбиение одного целого на дробные составляющие

посредством знаков пунктуации

Делается это для того, чтобы усилить смысл высказываемого, акцентировать внимание читателя на чём-либо, придать большую выразительность, эмоциональную окраску слову/нескольким словам

Парцелляция является одним из средств художественной выразительности,

таких как:

- Анафора;

- Градация;

- Гипербола;

- Инверсия;

- Ирония;

- Литота;

- Оксюморон;

- Риторический вопрос;

- Сравнение;

- Синекдоха;

- Эпифора;

-

Эллипсис

.

Список этих тропов можно продолжить, но, чтобы вам стало понятней, мы привели несколько наименований. Главное уяснить, что парцелляция пришла к нам из художественной литературы.

В тексте, приведённом ниже, рассмотрим этот феномен подробнее и приведём несколько примеров, чтобы иметь наглядное представление об этом средстве выразительности.

Что такое парцелляция в русском языке

Парцелляция (от итал. parcella — частица, от лат. particula) — стилистическая фигура. В литературный язык художественный прием пришел из разговорной речи.

Парцелляция — способ речевого представления предложения несколькими самостоятельными синтаксическими единицами.

Если кратко, это намеренное разделение предложения на несколько смысловых частей:

При правильном построении предложения мы бы сказали:

В устной речи парцелляция осуществляется посредством интонации. В письменной — выделяется знаками препинания.

В разговоре мы, не задумываясь, используем парцелляцию:

Структура парцелляции

Парцелляция является одним из интереснейших явлений современного синтаксиса. В любой парцеллированной конструкции есть базовая часть и парцеллят.

Фраза, в которой реализуется главенствующая часть предложения, называется (базовой); а та часть синтаксической конструкции, где выделяется структурно зависимая часть предложения, называется парцеллятом. (Парцеллятов в высказывании может быть несколько)

В приведенной синтаксической конструкции базовой частью будет фраза: «Она действительно отличается от большинства современных актрис, равно хороших или плохих».

Все остальные предложения — парцелляты: «Играя по своей собственной первоочередной системе», «Плача настоящими слезами, не глицериновыми», «Истекая неклюквенным соком», «Никому не подражая», «Ничего не имитируя».

Цель парцелляции — придать речи интонационную экспрессию путем ее прерывистого произнесения.

Функции парцелляции

Надо запомнить, что парцелляция используется намеренно для расчленения связной мысли на отдельные куски. Делается это специально, чтобы усилить выражение эмоций.

Функций парцелляции несколько:

- Изобразительная: автор придаёт тексту конкретные черты для наиболее полной передачи сути описываемых объектов, явлений. При этом в повествовании создаётся пауза, появляется некая интрига. — Стояла за окном осенняя пора. Красивая! Просто не описать словами. Такой восторг!

- Характерологическая: для демонстрации особенности речи персонажа. Автор предлагает прямую речь или монологи данным способом для придания речи реалистичности. — Ну и пошёл я. Восвояси. А что мне оставалось. Делать.

- Эмоциональная: для передачи эмоций, внутреннего состояния героя более полно и затрагивающе, чувственно. — Я хотел сказать Вам. Что я Вас. Очень уважаю, сударыня.

- Экспрессивная: автор усиливает необычные синтаксические конструкции.- Ах эти неучи, ах эти негодники!

Стилистические функции парцелляции: для чего используется в русском языке

В речи парцелляция служит для усиления эмоциональности, экспрессивности высказывания. Это характерно для диалогов, при передаче прямой речи. Такой текст легче читается. Причём в устной речи парцелляция возникает спонтанно, говорящий использует этот приём в какой-либо ситуации, не задумываясь.

Если же речь письменная, то решение, в каком месте применить парцелляцию, принадлежит автору

При помощи этого приёма автор может выделить наиболее важный момент в речи, поставить акцент, обратить внимание на детали, выделить какую-то часть эмоционально

Парцелляция используется в рекламных, газетно-публицистических, художественных текстах.

Примеры парцелляции в художественной литературе

«Случилось это давно. Очень давно. У Анны беда стряслась. Большая беда.» (В.Г. Распутин.)

«А вы знаете, что у,

А вы знаете, что па,

А вы знаете, что пы,

Что у папы моего

Было сорок сыновей…»

(Д. Хармс)

«Шепот, робкое дыханье.

Трели соловья,

Серебро и колыханье

Сонного ручья…» (А. Фет.)

«Били копыта. Пели будто:

— Груб…»

«Что ж, выходите.

Покреплюсь.

Видите — спокоен как!

Как пульс покойника…»

«Музыканты смеются:

«Влип как!

Пришёл к деревянной невесте!

А мне — наплевать!

Я — хороший…»

«Приду в четыре,» — сказала Мария.

Десять…»

(В. Маяковский.)

«Вы? Мне? Что-то должны? Быть не может!» – сказал он, пожимая плечами.»

«Он жил. И жил. И опять жил. И опять не так…» (П. Антокольский)

«А есть ли смыл? Значение? Суть? Зачем дана жизнь? Чувства? Эмоции? Ответь!»

Описание парцелляции.

Смысл любого предложения передается в базовой фразе. Парцеллят передается зависимой частью конструкции. Все вместе создает парцеллированную конструкцию.

Иначе парцелляцию в русском языке можно назвать средством выделения, постановки акцента. Таким образом в конструкции появляется дополнительный смысл.

Пример: «Она действительно отличается от большинства современных актрис, равно хороших или плохих. Играя по своей собственной первоочередной системе. Плача настоящими слезами, не глицериновыми. Истекая не клюквенным соком. Никому не подражая. Ничего не имитируя» – «Сегодняшняя газета», 16 авг. 1997 г.

В примере базовой частью является фраза «Она действительно отличается от большинства современных актрис, равно хороших или плохих», все остальные короткие предложения – это парцелляты. По сути своей они являются «оторванными» от глагола деепричастными оборотами.

Определение парцелляция в художественном тексте

Термин «парцелляция»

пришёл из французского литературоведения parcelle, что переводится как «частица»

Частица основной мысли раздроблена на более мелкие, как выстрел иллюстрирует в произведении намерение обратить внимание, структурировать и чётко передать состояние автора или героя

Поделив текст на мелкие смысловые единицы, достигается цель отобразить важность момента, расставив акценты на тех или иных словах. Выглядеть может конструкция по-разному, перечисление через многоточие или же с большой буквы с обилием знаком препинания — в любом виде, парцелляция призвана пробудить интонацию читающего

Язык автора в этот момент непринуждённый и живой

Выглядеть может конструкция по-разному, перечисление через многоточие или же с большой буквы с обилием знаком препинания — в любом виде, парцелляция призвана пробудить интонацию читающего. Язык автора в этот момент непринуждённый и живой.

Парцеллярия в истории

Полезно было бы рассмотреть примеры из истории. Например в 1921 – 1925 годах, в западной части Белоруссии, осуществлялась парцелляция земли.

Процесс парцелляции происходил по трем главным направлением – по государственной, частной или через государственный крестьянский банк.

Рассмотрим каждый вид отдельно, начав с государственной. По государственной линии парцелляции подверглась земля из земельного фонда страны. Она включала в себя земли, которые ранее принадлежали государству, а также земли, которые никому не принадлежат, то есть их владельцы не объявились до 1 апреля 1921 года, когда начался процесс парцелляции. К бесхозным землям относились участки, которые принадлежали беженцам, не имеющим возможности вернуться к назначенному сроку. Зачастую парцелляции подверглись общественные земли, которые были в распоряжении местных земельных органов и в итоге были ликвидированы. Также подверглись парцелляции участки помещиков. В 1923 году парцелляция в основном осуществлялось касательно государственных земель, и была связана с исполнением закона о колонизации. Колонисты получали бесплатно участки земли при условии, что они будут служить в армии хотя бы 4 месяца.

связана с исполнением закона о колонизации. Колонисты получали бесплатно участки земли при условии, что они будут служить в армии хотя бы 4 месяца.

В 1923 году земельные органы управления начали раздавать населению страны такие части земельных участков, которые оставались после колонистов. Землю можно было приобретать только тем гражданам, которые были благонадежны и лояльны в отношении к польскому правительству, а вот людям, которые были неблагонадежный с политической точки зрения, к ним относились коммунисты, партизаны, участники революции, представителей других национальностей, а также определенных религий, было гораздо труднее решить данный вопрос. Исходя из этого, земли получали в распоряжении исключительно представители польской национальности.

Позже, в 1925 году, был принят закон, который давал право помещикам удержать свою землю в личном распоряжении. Многие помещики пользовались этим правом. Под видом жертв пострадавших от войны они получали материальную компенсацию, кредиты под сравнительно невысокие проценты, получали полное освобождение от налогов, а также дополнительные выплаты. Все это помогало им создавать высокорентабельное производство и настраивает специализацию в своем личном производстве. Таким образом, они могли полностью избежать парцелляция своих земель. Конечно, остатки поделенной земли могли покупать и другие граждане, к ним относились достаточно состоятельные крестьяне. Они разделяли свои хозяйства, отдавали участки земли своим взрослым детям, а сами при этом они оставались безземельными и имели право снова покупать землю. А поскольку они все были довольно состоятельны и лишь для внешних казались малоземельными, то у них были достаточные средства для покупки новых участков земли.

Описание парцелляции.

Смысл любого предложения передается в базовой фразе. Парцеллят передается зависимой частью конструкции. Все вместе создает парцеллированную конструкцию.

Иначе парцелляцию в русском языке можно назвать средством выделения, постановки акцента. Таким образом в конструкции появляется дополнительный смысл.

Пример: «Она действительно отличается от большинства современных актрис, равно хороших или плохих. Играя по своей собственной первоочередной системе. Плача настоящими слезами, не глицериновыми. Истекая не клюквенным соком. Никому не подражая. Ничего не имитируя

» – «Сегодняшняя газета», 16 авг. 1997 г.

В примере базовой частью является фраза «Она действительно отличается от большинства современных актрис, равно хороших или плохих», все остальные короткие предложения – это парцелляты. По сути своей они являются «оторванными» от глагола деепричастными оборотами.

Оформление парцелляции.

На письме

парцеллированная конструкция может оформляться по-разному:

- через точку или иной знак конца предложения,

- через точку с запятой,

- через тире,

- с помощью скобок.

Примеры

:

«Но тянулись друг к другу – да, тянулись, что говорить; оба, взаимно

» – А. Курчаткин;

«Пора сказать, что Ван Гог – это Евгений Миронов. (Без сближающегося с персонажем грима. Без какого-либо внешнего преображения.) Он играет так, как, казалось бы, сегодня уже невозможно играть

» – «Труд», 12 февр. 1998 г.

Выделение парцеллята скобками и тире – скорее авторские знаки, чем общепринятые.

После многоточия парцеллят может быть написан как с прописной, так и со строчной буквы. После иных знаков это встречается реже: «Ныряй в эту рыночную стихию. В одиночку. Головой. Головой о камушек. Может, повезет. Если! голова! крепче! камушка!

» – «Южно-Сибирский вестник», 15 окт. 1994 г.

Иногда на письме база отделяется от парцеллята абзацным отступом:

«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша

» – А. Солженицын.

Помимо вышеуказанных примеров, парцелляция встречается и в сложных предложениях, когда конструкция делится на два простых. Например: «Кошка может стать бешеной. И она так же опасна, как и бешеная собака

» – «Комсомольская правда», 4–9 янв. 1998 г.

Определение и роль в тексте

Дефиниция парцелляции восходит к латинскому слову Particula, что в переводе означает «частица».

Классическое определение парцелляции трактует это понятие, как прием стилистики современного русского языка, который подразумевает интонационное деление предложения на отрезки. Они на письме оформляются с помощью знаков конца предложения.

Трудно переоценить роль приема в тексте. Во-первых, он актуализирует информацию в предложении или его части. Тем самым этот прием повышает информативность всего текста. Во-вторых, парцелляция конкретизирует информацию в части высказывания. Чаще проявляется эта роль парцелляции в художественных текстах. В-третьих, стилистический прием усиливает эмоциональность как отдельного предложения, так и всего текста в целом.

Структура и преследуемые цели

Парцелляция в литературе состоит из базовой (основной) фразы, содержащей главную мысль высказывания, и парцеллята (или нескольких).

Графически парцеллят выглядит самостоятельным предложением — но чаще всего неполным. И синтаксически и грамматически он зависит от базовой фразы, от контекста, а без них может быть непонятен.

О ком говорит Даниил Заточник? О встреченной на улице женщине? О жене князя? О собственной жене? Без базы смысл парцеллята неясен.

Деление фразы на пунктуационно самостоятельные части требуется, чтобы выделить дополнительные смыслы высказывания

Практически все примеры парцелляции в русском языке — это способ автора не просто обратить наше внимание на некую деталь или оттенок смысла, но и зафиксировать его на них

Вот так смешно на современный взгляд, конечно, впечатлился поэт Василий Тредиаковский в 1726 или 1727 грозой в Гааге:

А ведь выразительно: громыхает гром, хлещет такой ливень, что ничего не видно («смутно»), да еще и в ухе… то есть в ушах звенит от всего этого шума!

По мнению российского лингвиста А.П. Сковородникова, исследовавшего явление парцелляции, она может выполнять в тексте 4 функции.

Изобразительная

Если бы это было кино, получился бы эффект «слоу мо», а то и стоп-кадр

Парцелляция способна замедлить действие, притянуть наше внимание к небольшим деталькам, сделать их контрастными, разделить части конструкции с помощью смысловой паузы, выделить значимые стороны образов

Эмоционально-выразительная

Парцелляция передает разнообразные нюансы душевных движений лирических героев. Вычлененные части конструкции раскрывают тонкие оттенки их эмоционального состояния.

Характерологическая

Это имитация внутренней или отрывистой разговорной речи. Как правило, она характеризует неуверенное, взвинченное или иное эмоциональное состояние персонажа.

Экспрессивно-грамматическая

Составные части предложения состоят в особых грамматических отношениях. Может использоваться авторская пунктуация.

Определение парцелляция в художественном тексте

Термин «парцелляция» пришёл из французского литературоведения parcelle, что переводится как «частица»

Частица основной мысли раздроблена на более мелкие, как выстрел иллюстрирует в произведении намерение обратить внимание, структурировать и чётко передать состояние автора или героя

Поделив текст на мелкие смысловые единицы, достигается цель отобразить важность момента, расставив акценты на тех или иных словах. Выглядеть может конструкция по-разному, перечисление через многоточие или же с большой буквы с обилием знаком препинания — в любом виде, парцелляция призвана пробудить интонацию читающего

Язык автора в этот момент непринуждённый и живой

Выглядеть может конструкция по-разному, перечисление через многоточие или же с большой буквы с обилием знаком препинания — в любом виде, парцелляция призвана пробудить интонацию читающего. Язык автора в этот момент непринуждённый и живой.

Определение парцелляция в художественном тексте

Термин «парцелляция» пришёл из французского литературоведения parcelle, что переводится как «частица»

Частица основной мысли раздроблена на более мелкие, как выстрел иллюстрирует в произведении намерение обратить внимание, структурировать и чётко передать состояние автора или героя

Поделив текст на мелкие смысловые единицы, достигается цель отобразить важность момента, расставив акценты на тех или иных словах. Выглядеть может конструкция по-разному, перечисление через многоточие или же с большой буквы с обилием знаком препинания — в любом виде, парцелляция призвана пробудить интонацию читающего. Язык автора в этот момент непринуждённый и живой

Язык автора в этот момент непринуждённый и живой

Выглядеть может конструкция по-разному, перечисление через многоточие или же с большой буквы с обилием знаком препинания — в любом виде, парцелляция призвана пробудить интонацию читающего. Язык автора в этот момент непринуждённый и живой.

Как использовать приём парцелляции в тексте

Существуют базовые фразы с привычной конструкцией

, которые применяет человек для общения. Так, авторы передают свою мысль посредством слов, сотканных в предложения и целые тексты

Цель художественного повествования — произвести впечатления, захватить внимание читателя и повлиять на эмоциональную сферу. Так, в литературе видим примеры множества разнообразных приёмов, которые помогают автору овладеть словом, а через него уже чувственной сферой своего реципиента

Парцелляция — это один из многочисленных приёмов в литературе, который помогает придать тексту окраски, эмоционально насытить предложения, чтобы расставить акценты. Примеры показывают, как автор в приёме нарочито отделяет слово от слова, как бы чеканя то, что может быть и единым организмом, придавая языку живого звучания. Совершенно несложно заметить, что точки как логические окончания ставятся там, где пунктуационно они могли бы и не стоять. Так же происходит с другими знаками препинания.

- точкой;

- точкой с запятой;

- тире;

- многоточие;

- риторические знаки препинания.

Перечисление действий, а, возможно, свойств или состояний зависит от основной части конструкции. Без главной уже непонятно, что это за обрывки фраз, к чему они принадлежат и не будут содержать в себе ни малейшей эмоции. Язык покажется сумбурным и нелогичным. Однако же, в комплексе представляют собой парцеллированную конструкцию. Парцеллят передаётся зависимой частью предложения.

Приём парцелляции нужен в языке и в литературе, чтобы выделить что-то, поставить акцент

.

Вот пример, где применённая парцелляция меняет смысловой оттенок:

«Я? Вам? Дал телефон? Что за ерунда!» – не понимая, сказал Никитин»

– Ю. Бондарев

.

Здесь в конструкции появляется смысл не простого действия, а усиленное удивление и недоумение даже. Без такого расчленения единой структуры предложения совершенно иначе воспринимался бы приведённый текст.

Так, в похожем примере мы видим этот же приём, и русский язык, словно оживает из-за дробления на части:

«Но всё бросаю, всё… Сейчас будем пить чай… С конфетами!

» – А. Приставкин

.

Здесь разделение многоточием усиливает момент ожидания. Автор воплощает замысел передать идею не одной, а несколькими интонационно-смысловыми единицами. Бросает фразы, которые звучат вместе, но в то же время — это отдельные речевые обороты. Вот эти обособленные фразы в русском языке — парцелляты. Они являются зависимой частью от основной. Это отчленяемые структуры.

Здесь разделение многоточием усиливает момент ожидания. Автор воплощает замысел передать идею не одной, а несколькими интонационно-смысловыми единицами. Бросает фразы, которые звучат вместе, но в то же время — это отдельные речевые обороты. Вот эти обособленные фразы в русском языке — парцелляты. Они являются зависимой частью от основной. Это отчленяемые структуры.

Рассматривая понятие «парцелляция», определение важно не путать с «присоединением». Однако, эти дефиниции в русском языке не следует идентифицировать, потому что присоединением принято считать отдельную грамматическую категорию

Она стоит за основным предложением и может звучать автономно, не предполагая нарочитого нарушения правил пунктуации, чтобы добиться эффекта впечатляющего и удивляющего. Специального авторского ударения в нем нет.

Строение парцеллированной конструкции

В результате членения завершённой синтаксической структуры образуется двучленная парцеллированная конструкция, состоящая из базовой части и парцеллята. Базовая часть выражает основную тему предложения

Парцеллят акцентирует внимание на выделенном смысловом отрезке, зависимом тематически и грамматически от базы. Представляет собой неполное предложение, непонятное в отрыве от основной части

- Николай пообещал себе, если останется жив, вернуться после войны в эту деревню. (нейтральное высказывание)

- Николай пообещал себе вернуться после войны в эту деревню. (базовая часть) Если останется жив. (парцеллят)

В роли парцеллята выступают синтаксические элементы:

| Синтаксические элементы | Примеры |

| Подлежащее | В деревню Ольгу манили лес и река. И, конечно, бабушка. |

| Сказуемое | Пёс навстречу хозяину не вышел. Обиделся. |

| Определение | Дом охранял цепной пёс Джек. Большой, лохматый и страшный. |

| Дополнение | Люда с собой подруг взяла. Иру и Таню. |

| Обстоятельство | Маме письмо принесли. Утром ещё. |

| Придаточная часть сложноподчинённого предложения или вторая часть сложносочинённого | Жди, починит он калитку. Когда жареный петух запоёт. |